代表ブログ

従業員の意欲を引き出す!【エンゲージメント向上の実践ガイド】

こんにちは!代表 塔筋です。

近年、「エンゲージメント」という言葉を耳にする機会が増えた方は多いのではないでしょうか?

従業員の意欲や組織への愛着を表すこの概念は、企業の持続的な成長に不可欠な要素として注目を集めています。

しかし、その本質を理解し、効果的に活用できている企業はまだ多くないのが現状です。

本記事では、エンゲージメントの意味を丁寧に紐解きながら、その重要性や測定方法、そして具体的な活用方法まで解説します。

エンゲージメント向上への取り組みは一朝一夕にはいきません。

ですが本記事が、皆様の組織におけるエンゲージメント向上の一助となれば幸いです。

Contents

エンゲージメントとは何か?

「エンゲージメント」という言葉は、一般的には「約束」「契約」「婚約」といった意味を持ちます。

婚約指輪をエンゲージメントリングと呼んだりするように一般的にも使われることもあります。

ビジネスの文脈においては、従業員の組織に対する愛着心や、仕事への熱意、貢献意欲などを表す言葉として用いられます。

しかし、エンゲージメントの定義は、研究者によって微妙に異なる部分がありますが、

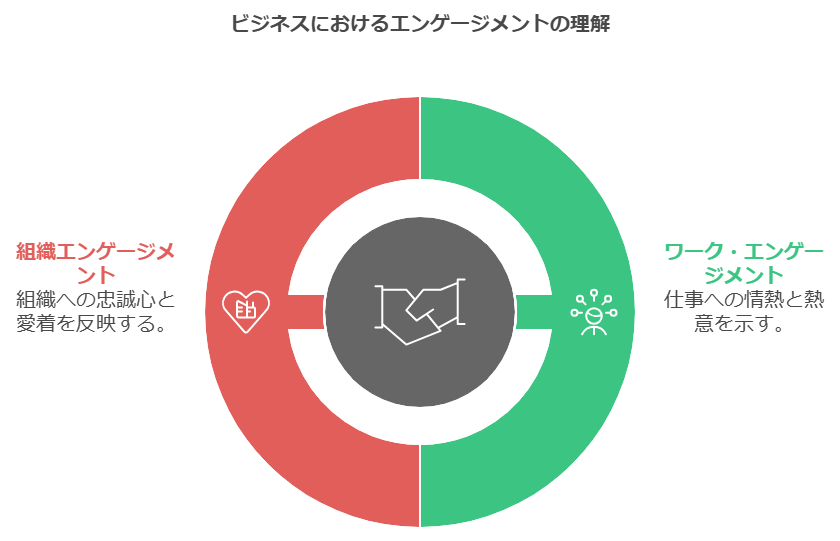

それらは「ワーク・エンゲージメント」と「組織エンゲージメント」の2つに大きく分類することができます。

ワーク・エンゲージメント:仕事そのものへの情熱

ワーク・エンゲージメントは、従業員が自分の仕事に対して抱く、ポジティブで充実した心理状態を指します。

オランダのユトレヒト大学のシャウフェリ教授らによって提唱された概念で、以下の3つの要素で構成されると定義されています。

・活力 (Vigor) :仕事に対して、エネルギッシュで、粘り強く取り組むことができる状態。

・熱意 (Dedication) :仕事に対して、誇りややりがいを感じ、熱心に取り組んでいる状態。

・没頭 (Absorption) :仕事に没頭し、時間を忘れて集中している状態。

ワーク・エンゲージメントが高い従業員は仕事に対して意欲的で、

困難な課題にも積極的に挑戦し、高いパフォーマンスを発揮し続ける傾向があります。

組織エンゲージメント:組織への愛着

一方、組織エンゲージメントは、従業員が所属する組織に対して抱く、愛着心や帰属意識を指します。

アメリカのボストン大学のカーン教授によって提唱された概念で、

従業員が組織の一員として、心理的、感情的、身体的にどの程度結びついているかを表します。

組織エンゲージメントが高い従業員は、組織の目標達成に貢献したいという意欲が強く、離職率が低い傾向があります。

また、組織の価値観や理念に共感し、組織の一員であることに誇りを感じています。

どちらが重要? – 両輪で考える重要性

ワーク・エンゲージメントと組織エンゲージメントは、どちらか一方だけが高ければ良いというものではありません。

両者は相互に関連し合い、影響を与え合っていると考えられています。

例えば、仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組んでいる「ワーク・エンゲージメント」が高い従業員は、

その仕事を通じて組織に貢献している実感を得やすく、結果として組織への愛着心である「組織エンゲージメント」も高まるでしょう。

逆に、組織の理念や価値観に共感し、組織への愛着心が強い「組織エンゲージメント」が高い従業員は、

組織の目標達成に貢献するために仕事にも意欲的に取り組むようになり、「ワーク・エンゲージメント」が高まります。

したがって、エンゲージメントを高めるためには、

「ワーク・エンゲージメント」と「組織エンゲージメント」の両方を視野に入れ、バランスよく向上させていくことが重要です。

エンゲージメントが注目されている背景 – 変化する労働環境と人材の意識

そもそも近年、エンゲージメントが注目されている背景には、

労働環境の大きな変化と、それに伴う人材に対する企業の意識の変化があります。

少子高齢化と労働力人口の減少

日本では、少子高齢化が急速に進行しており、労働力人口の減少が深刻な社会問題となっています。

つまり、企業は限られた人材を確保し、定着させることが重要な経営課題となってきているという事です。

優秀な人材を確保し、長く活躍してもらうために、給与や福利厚生などの待遇面だけではなく、

従業員が仕事や組織に対して、やりがいや愛着を感じられる環境を整備することが不可欠です。

終身雇用を前提としないキャリア観の浸透

従来の日本型雇用システムでは、終身雇用が前提とされ、従業員は一つの企業で長く勤め上げるのが一般的でした。

しかし、近年では、転職が当たり前となり従業員のキャリア観も大きく変化しています。

特に若い世代では、一つの企業に縛られることなく、自身のキャリアを主体的に築いていきたいと考える人が増えています。

パーソルキャリア株式会社の発表によると2023年4月に「doda」へ登録した新社会人は、

これまでで一番多かった2022年を上回り、本調査を開始した2011年以降、過去最多となりました。

また、2011年比で約30倍にまで増加しています。

このような状況の中で企業が優秀な人材を確保し、

定着させるためには、従業員が成長を実感できる、自己実現できるような環境を提供することが重要です。

つまりエンゲージメントは、従業員の定着率向上に寄与するだけでなく、

優秀な人材を確保するための、魅力的な組織づくりをする重要な指標の一つとなっています。

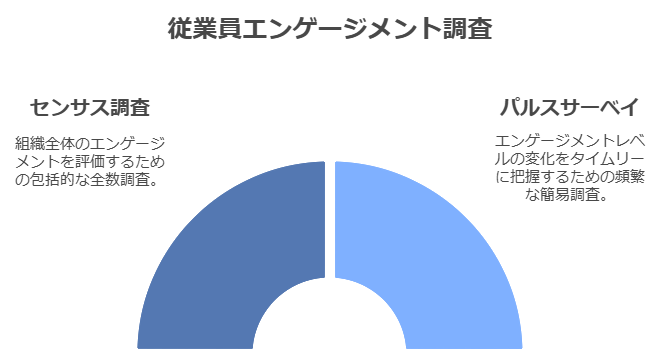

エンゲージメントサーベイの種類 – 目的と特徴を理解する

エンゲージメントを測定し、向上させていくためには、まず現状を把握することが重要です。

そのための有効な手段がエンゲージメントサーベイです。

一般的には、アンケート形式で実施され、従業員の仕事や組織に対する意識や満足度を問う質問が設けられています。

エンゲージメントサーベイには、いくつかの種類があり、それぞれに特徴が異なります。ここでは、代表的なサーベイの種類と、その特徴について解説します。

センサス(全数調査)

センサスは、全従業員を対象に実施する大規模な調査です。

年に1回、または数年に1回など、定期的に実施されることが多く、組織全体のエンゲージメントレベルを把握するのに適しています。

メリット:

組織全体のエンゲージメントレベルを網羅的に把握できる。

部門別、職種別などの詳細な分析が可能。

経年変化を追跡することで、施策の効果測定ができる。

デメリット:

調査規模が大きいため、実施に時間とコストがかかる。

回答率が低いと、データの信頼性が低下する。

頻繁に実施することが難しいため、タイムリーな現状把握には不向き。

パルスサーベイ(簡易調査)

パルスサーベイは、少数の質問を、短いサイクルで繰り返し実施する調査です。

週次、月次など、高頻度で実施されることが多く、エンゲージメントレベルの変化をタイムリーに把握するのに適しています。

・メリット

高頻度で実施できるため、タイムリーな現状把握が可能。

質問数が少ないため、回答者の負担が少ない。

変化を素早く察知し、迅速な対応に繋げることができる。

・デメリット

質問数が限られるため、詳細な分析には不向き。

継続的に実施する必要があるため、運用に一定のコストがかかる。

実施すること自体が目的化してしまうと、効果が薄れてしまう。

サーベイを選ぶ上でのポイント

どのサーベイを選ぶかは、調査の目的や、組織の状況、予算などによって異なりますが以下2点は抑えておくべきポイントです。

①調査の目的を明確にする

何を明らかにするために調査を実施するのか、目的を明確にすることが重要です。

目的がないとなんとなく低いスコアに目がいってしまうだけで、上手く活用することができません。

②無理なく継続できる方法を選ぶ

一度実施するだけ、では意味がありません。継続的に実施して改善に繋げていくことが必要です。

実は1回目より2回目の方がスコアは下がりやすいと言われており、継続して従業員の本音を引き出すことが重要です。

エンゲージメントサーベイをどう活かすか ?

先ほども少し触れましたがエンゲージメントサーベイは、実施すること自体が目的ではありません。

調査結果を分析し、具体的な施策に繋げ、実行し、効果を検証するというサイクルを回していくことが重要です。

しかし、多くの企業が、サーベイの実施までは行うものの、その後の活用方法に課題を抱えています。

ここでは、サーベイを有効に活用し、エンゲージメント向上に繋げるためのポイントを解説します。

データの正しい解釈と優先順位付け

サーベイの結果を分析する際には、数値だけに捉われず、背景にある要因を丁寧に読み解くことが重要です。

例えば、特定の部門でエンゲージメントが低い場合、その原因は人間関係なのか、

もしくは業務内容や評価制度にあるのかなど、多角的に分析をしましょう。

また、すべての課題に一度に対処することは困難です。

そのため組織の現状やリソースを考慮して、優先順位をつけて取り組む必要があります。

優先順位をつける際には、経営戦略との関連性や、従業員への影響度などを考慮すると良いでしょう。

現場を巻き込んだ施策の立案と実行

エンゲージメント向上は、経営層や人事部門だけで実現できるものではありません。

現場のマネージャーや従業員を巻き込み、当事者意識を持って取り組んでもらうことが重要です。

そのため、施策を立案・実行する際は現場の意見を取り入れ、

現場のマネージャーがリーダーシップを発揮して推進していくことが求められます。

施策の効果測定と継続的な改善

施策を実行したら、効果を測定し改善に繋げていく必要があります。

エンゲージメントサーベイを定期的に実施し、施策の効果を検証しましょう。

効果が見られない場合は、施策の内容や進め方を見直して改善を行います。

このPDCAサイクルを継続的に回すことで、エンゲージメント向上を実現することができるのです。

陥りがちな「謎施策」 – 事業との関連性を見失わない

エンゲージメント向上に取り組む中で、本来の目的を見失ってしまい、手段が目的化してしまうケースがあります。

例えば、「従業員満足度を高めるために、福利厚生を充実させる」といった施策は、一見すると効果がありそうですが、

事業の方向性や経営戦略との関連性が薄い場合、単なるコスト増加に終わってしまう可能性もあるため注意が必要です。

エンゲージメント向上は、あくまでも人材という資産を大切にして事業の成長や成し遂げたい世界の実現を近づけるものです。

施策を立案する際には、常に「この施策は、事業の成長にどのように貢献するのか?」という視点で事業との関連性を重視しましょう。

まとめ – エンゲージメントを高めて事業を成長させる。

エンゲージメントは、従業員の意欲や組織への愛着を高め、企業の持続的な成長を実現するための必要不可欠な要素です。

ただしエンゲージメント向上への道のりは、決して平坦ではありません。

ただ組織とはオセロや水槽に例えられるように1人の変化が大きな変化へつながります。

丁寧に、誠実に、そして事業の成長という目的意識を持って取り組むことで組織はよりいい方向へと進みます。

本記事が、皆様の組織におけるエンゲージメント醸成の一助となり、持続的な成長への貢献ができましたら幸いです。

※組織の無料診断や採用のご相談はお気軽にしてください。

LinkedInも更新しておりますのでこちらもぜひご覧ください。

【 若手採用 と 育成 の成功ポイント】効果的な戦略と実践方法