更新日

人材採用

採用時の「 適性検査 」って必要?活用方法と事例を紹介

中小企業にとって、限られた人員や予算のなかで自社に合った人材を採用するのは、常に大きな課題です。こうした中で、 適性検査 の導入はその課題を補う手段のひとつとして注目されています。 適性検査 をうまく活用することで、ミスマッチのリスクを減らし、効率的な人材配置や育成につなげることができます。

たとえば、応募者の性格傾向や業務への適応度を事前に把握できれば、入社後の活躍が期待できる人材を見極めやすくなります。また、ミスマッチによる早期離職のリスクを減らすことにもつながり、結果的に組織の安定性を高める効果も期待できます。

導入にあたっては、まず「自社が採用時に重視したいポイント」を明確にすることが重要です。そのうえで、それに合った 適性検査 ツールを選定し、運用方法や結果の活用ルールを社内で整理しておく必要があります。 適性検査 の結果は、採用時だけでなく、配属や育成といった場面でも活用できます。こうしたデータを継続的に使える体制を整えておくことが望ましいでしょう。

さらに、応募者には検査の目的や活用方法をあらかじめ丁寧に説明することが大切です。目的を共有することで、候補者にとっても納得感のある選考になり、公平性のある採用につながります。

このように、 適性検査 は中小企業にとって、有効な採用支援ツールとなり得ます。自社に合った形で導入し、選考や育成に役立てることが、より良い人材の確保につながるはずです。

Contents

適性検査 の重要性とは?

採用活動において、限られた時間や人手のなかで効果的に候補者を見極める手段のひとつが「 適性検査 」です。特に中小企業では、採用の一つひとつが組織全体に与える影響が大きいため、事前に応募者の特性を客観的に把握できるツールとして有効です。適性検査は、採用時だけでなく、その後の配置や育成にも幅広く活用できます。

適性検査 の主な目的

適性検査 の主な目的は、候補者の性格や思考の傾向、業務との相性、さらにはストレスに対する反応などを把握することです。これにより、応募者と職務・職場環境の相性を事前に確認でき、ミスマッチのリスクを抑える助けになります。また、得られた結果は、配属やフォロー体制を考える上でも貴重な情報源となります。

業務適正を見極める

業務適性とは、候補者がどのような業務に向いているかを評価する観点です。検査では、論理的思考や注意力、数的処理などの基礎的な能力に加え、職種ごとに求められるスキルセットに関する情報も得られます。

たとえば、営業職であれば対人スキルが重視される一方で、事務や分析系の職種では正確性や継続力が問われる場面が多くなります。こうした適性を事前に把握しておくことで、採用後のミスマッチを避け、教育方針や初期配属の検討にも役立ちます。

性格傾向から見えること

性格傾向の把握は、候補者がどのような価値観や行動パターンを持っているかを知るために有効です。たとえば、内向的な傾向のある人が静かな環境で力を発揮しやすいように、性格と業務環境との相性には一定の関係があります。

適性検査では、協調性、柔軟性、挑戦意欲など、日常の面接では見えにくい要素も可視化できます。これにより、候補者本人の強みや注意すべき傾向を事前に把握し、入社後のサポートや上司との相性の検討材料として活用できます。

ストレス耐性の確認

業務の内容や職場環境によっては、一定のストレス耐性が求められる場面もあります。適性検査を通じてストレスの感じ方や対処傾向を把握しておくことで、候補者が変化の多い業務にどのように対応できるか、あるいはサポートが必要なポイントはどこかといった視点を持つことができます。

これは「ストレスに強い人を選ぶ」という単純な話ではなく、候補者の特性に応じた適切な環境づくりやフォロー体制を検討するうえでの基礎データとなります。

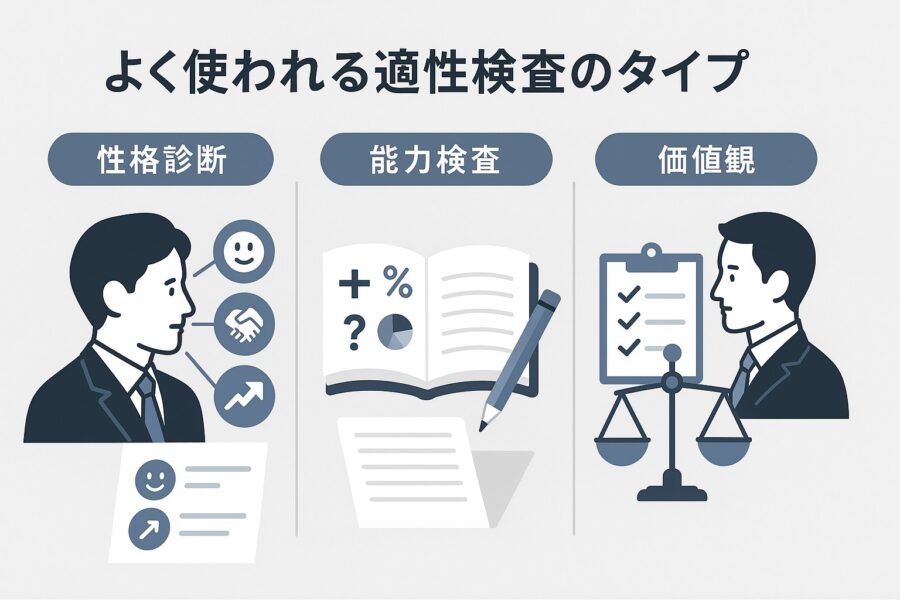

よく使われる適性検査のタイプ

採用活動で適性検査を導入する際、主に用いられるのが「性格診断テスト」「能力検査」「価値観テスト」の3つです。それぞれの検査には特徴があり、職種や自社の採用方針に応じて使い分けることがポイントです。

性格診断:パーソナリティを可視化する

性格診断テストは、応募者の性格的な傾向を把握するための検査です。選択肢形式の質問に答えてもらうことで、たとえば「外向的か内向的か」「協調性があるかどうか」「慎重派かチャレンジ志向か」といった特性を測ります。

この検査結果は、応募者がどのような働き方を好むか、どんな職場環境で力を発揮しやすいかといった判断材料になります。たとえば、外向性の高い人物であれば、営業や接客などの対人業務に向いている可能性があります。一方で、落ち着いた環境でコツコツ取り組むことを好む人には、分析や事務系の職種がフィットする場合もあります。

中小企業においては、チームの雰囲気や社風との相性も重視されることが多いため、こうした性格面の理解は非常に有用です。

能力検査:業務遂行に必要な基礎力を測る

能力検査は、応募者の論理的思考力や数的処理能力、言語理解力など、実務に直結する力を測定するためのものです。いわゆる学力テストに近い形式で出題されることが一般的で、業務に必要な基本スキルの有無を確認できます。

たとえば、数字を扱うことが多い経理職やデータ分析業務では、計算やデータ処理の正確さが求められます。こうした職種では、数的能力を測る問題が有効に機能します。逆に、文章読解や言語センスが求められる職種では、語彙力や要約力を確認する問題が使われることもあります。

中小企業では、業務を幅広くこなせる人材が求められることも多く、基礎的な能力を事前に確認できる点で、能力検査は役立つツールです。

価値観:企業文化との相性を見極める

価値観テストは、応募者が持つ考え方や仕事に対するスタンスが、自社の文化や方針とどの程度合っているかを確認するための検査です。「チームで働くことをどう捉えているか」「成果主義とプロセス重視のどちらを大切にしているか」といった価値観の違いは、実際の働き方に大きく影響します。

このテストでは、個人の行動原理や意思決定の傾向が見えてくるため、企業の方針や職場の雰囲気に合うかどうかを判断する手がかりになります。特に少人数で運営している中小企業では、職場内の信頼関係や共通の価値観が業務の円滑さに直結するため、この視点は重要です。

価値観の不一致は、早期離職やミスマッチの要因にもなり得るため、あらかじめ確認しておくことで、採用後のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

中小企業における適性検査の役割

中小企業にとって、限られた人材・時間・コストのなかで採用や育成を行うことは常に大きな課題です。そうした状況で、適性検査は採用活動や人材マネジメントを効率的に進めるための実用的なツールとして活用されています。

まず、適性検査が果たす重要な役割のひとつは、採用におけるミスマッチの回避です。候補者の性格傾向やスキル、行動特性などを事前に把握することで、書類や面接だけでは判断しきれない部分を補うことができます。その結果、自社の業務内容や職場環境に合った人材を選びやすくなり、入社後のギャップを減らすことにもつながります。

次に、配属や人材育成への活用も見逃せません。検査結果を活かして、一人ひとりの得意分野や課題を把握することで、適材適所の配置がしやすくなります。また、社員の性格や能力に合った育成プランを考える際にも、こうした情報は大いに役立ちます。

さらに、ストレスに対する反応や組織文化との相性など、働く上で重要な要素についても、一定の傾向を把握できます。こうしたデータをもとに、入社後のフォロー体制や職場環境の整備に活かせば、社員の定着にも好影響をもたらします。

このように、適性検査は単なる選考ツールにとどまらず、人材活用全体を支える仕組みとして、特に中小企業において有効に機能します。

採用ミスマッチ防止のためのポイント

人材採用においてミスマッチを避けるためには、いくつかの実践的なポイントがあります。

まず、適性検査の導入は、選考の客観性を高める一手です。応募者の特性を定量的に把握することで、企業文化や職務内容にマッチする人材を見つけやすくなります。特に「スキルはあるが社風に合わない」といった見落としを防ぐのに役立ちます。

次に、面接や履歴書の情報だけで判断を下すのではなく、適性検査の結果と組み合わせて多角的に評価することが重要です。応募者の行動特性や価値観も踏まえたうえで、総合的に判断することで、より精度の高い採用が実現できます。

また、検査の実施後には、結果の一部を候補者にフィードバックすることも有効です。検査の意図や評価の観点を明確に伝えることで、選考に対する納得感を高め、公平性を担保することができます。

さらに、評価基準が一方的にならないように注意しましょう。一つの尺度に頼るのではなく、複数の視点から人材を捉えることで、バランスの取れた判断が可能になります。

最後に、適性検査の結果を採用後の配属や育成計画にも活かすことが望まれます。適切な配置とサポートがあれば、社員は自分の強みを発揮しやすくなり、モチベーションや定着率の向上にもつながります。

有料と無料の 適性検査 ツールを比較

適性検査を採用活動に取り入れる際、「どのツールを使えばよいか」「コストとのバランスをどう取るか」といった点で悩むケースは少なくありません。特に中小企業では、コスト面と実用性の両方を考慮して選定する必要があります。

ここでは、有料と無料のツールそれぞれの特徴や活用の場面について整理します。

有料ツール

有料の適性検査ツールは、分析の深さや報告の精度といった面で優れており、企業の人材戦略において一歩踏み込んだ活用が可能です。主な特徴は以下の通りです。

・詳細なレポートと分析機能

応募者の行動傾向や業務適性について、数値やグラフを交えた詳細なレポートが提供されるため、面接時や配属の検討材料として活用しやすい設計になっています。

・高い信頼性と安定した精度

多くの有料ツールは、実証データや検証プロセスを経て開発されており、評価の安定性が期待できます。自社に合う人材を選ぶうえでの信頼性を重視したい場合に有効です。

代表的なツールには、「SPI3」があります。これは性格・能力・価値観の3軸で評価を行い、採用後の配属や育成にも活用しやすい仕様です。また、「グローバル・コンピテンス」のように、多言語対応や異文化適応力の評価に対応したツールもあり、グローバル展開を視野に入れた企業には適した選択肢となります。

無料ツール

無料の適性検査ツールは、コストをかけずに基本的な診断を行いたい企業に向いています。導入のハードルが低く、まずは試してみたいというニーズにも応えやすいのが特徴です。

・導入コストを抑えられる

無料で使用できるため、ツール導入にかかる初期費用が不要です。小規模な採用活動や、ツール比較の段階での利用に適しています。

・必要最低限の診断が可能

性格診断や能力の傾向を把握するための基本的な機能は備えているものが多く、シンプルな用途には十分活用できます。ただし、分析の精度や報告内容の深さには限界があります。

無料ツールの一例としては、「16Personalities」があります。これは性格タイプをビジュアルと共に分かりやすく提示する形式で、応募者の特徴をざっくり把握したい場合に便利です。

また、「Open Psychometrics」では複数種類のテストが提供されており、用途に応じて性格傾向や能力の違いを比較することも可能です。情報はシンプルですが、初期フェーズでのスクリーニングとして活用する事例も見られます。

※AIを活用した他ツールの導入・活用方法もこちらで紹介しております。

適性検査 の導入メリットと活用方法

中小企業が採用や人材育成を進めるうえで、適性検査は重要なサポートツールのひとつです。選考の精度向上はもちろん、社員の配属や育成計画にも活用でき、組織全体のパフォーマンスを高める基盤として活用が期待されます。

採用の客観性・公平性の向上

面接や書類選考では、どうしても担当者の主観が入りやすく、評価にばらつきが生じることがあります。適性検査を取り入れることで、応募者の性格やスキルを数値や傾向として客観的に把握でき、評価の一貫性を保ちやすくなります。

さらに、明確な評価指標に基づいて判断できるため、「なぜこの候補者が選ばれたのか」を採用チーム内で共有しやすくなり、候補者に対しても納得感のある説明が可能になります。選考プロセスの透明性を高めることで、採用に対する信頼性も向上します。

ミスマッチ防止による早期離職の抑制

採用の段階で候補者の業務適性や性格傾向を把握することは、配属ミスや期待とのギャップを防ぐうえで非常に有効です。職務やチームとの相性を見極めることで、入社後の違和感や不満を軽減し、定着率の向上につながります。

また、検査結果を通じてストレス耐性や思考スタイルを把握しておけば、必要なサポート体制を事前に整えることも可能です。社員に合った業務環境を用意することで、働きやすさの確保や早期離職の予防にも効果が期待できます。

配属や人材育成のためのデータ活用

適性検査の結果は、採用だけでなく、入社後の人材配置や育成にも活かすことができます。たとえば、各社員の行動傾向や強みを参考にしながら、適切な職務にアサインすれば、成果を出しやすい環境を整えることができます。

さらに、検査データをもとにした育成プランの立案も可能です。性格や能力に応じた研修内容を設計すれば、画一的な教育よりも高い効果が期待でき、個々の成長を後押しできます。また、検査結果を本人にフィードバックすることで、自己理解やキャリア意識の向上にもつながります。

適性検査の選び方と導入ステップ

適性検査の導入は、中小企業が人材の見極め力を高めるうえで、有効な取り組みの一つです。ただし、「どの検査を選ぶべきか」「社内でどう運用するか」といった点で迷うことも少なくありません。ここでは、適性検査をスムーズに導入・活用するためのポイントを段階的にご紹介します。

何を図りたいのかを明確にする

まず最初に行うべきなのは、「自社がどんな観点で人材を評価したいのか」を整理することです。たとえば、営業職では対人スキルやストレス耐性が重視される一方で、事務職では正確性や注意力が求められるなど、職種によって必要な資質は異なります。

また、管理職の候補にはリーダーシップや意思決定力を確認できる検査が適しており、顧客対応を担う職種では感情のコントロールや協調性の把握が重要になることもあります。こうした業務ニーズに合わせて、評価すべき要素を事前に明確にしておくことで、導入する検査の種類や活用方法が定まっていきます。

有料 or 無料? ツールの目的とコストを比較

ツールの選定にあたっては、機能面だけでなくコストとのバランスも重要な判断基準になります。

・無料ツールの活用

まずはお試し的に適性検査を導入してみたい場合や、コストを抑えて複数人に一括でテストを実施したい場合は、無料ツールが有効です。たとえば「16Personalities」のような簡易診断は、概要レベルで応募者の傾向を把握する際に使われています。

・有料ツールの活用

一方で、採用後の育成や配属判断までを視野に入れるなら、有料ツールの導入が検討対象になります。有料ツールは、分析結果の保存・比較ができるものが多く、評価の一貫性や継続的なデータ活用に強みがあります。たとえば、採用時に得たデータをもとに将来的なキャリアパス設計に活用する、といった応用も可能です。

社内での運用体制を整える

適性検査を有効に機能させるには、社内の運用体制を整えておくことが欠かせません。

・誰が運用するかを決める

まず、検査の実施から結果の分析・活用までを担う担当者を明確にしましょう。可能であれば、検査の読み取りや活用方法について外部から基本的な研修を受けておくと安心です。

・選考フローにおける位置づけを定める

検査結果を「補足的な判断材料」として使うのか、それとも「合否の判断基準のひとつ」とするのかを、事前に整理しておくことも大切です。これにより、面接や書類との組み合わせで一貫性のある判断がしやすくなります。

・結果の共有と育成への活用

採用担当だけで検査結果を扱うのではなく、配属先の部署や育成担当者とも情報を共有できる仕組みを整えておくと、入社後のフォローにも活用しやすくなります。検査を「採用時の一回きりの評価」にせず、組織全体の人材戦略に活かすことが、中長期的な成果につながります。

適性検査活用時の注意点

適性検査は採用活動において有効なツールですが、使い方を誤ると本来の効果を十分に発揮できません。正しい読み取りや他の選考手法との組み合わせ、個人情報への配慮など、運用上の注意点を理解しておくことが大切です。ここでは、適性検査を効果的に活用するために押さえておきたいポイントをご紹介します。

結果の正しい読み解き方(統計的な傾向vs個別適正)

適性検査の結果は、あくまでその人の特性を“傾向”として表したものです。集団の中で見られるパターンを示す「統計的傾向」と、個々人の特徴を示す「個別適性」は分けて捉える必要があります。

たとえば、ある職種で高評価となる特性が、他の職種でも必ずしもプラスに働くとは限りません。検査結果を一律の基準で判断するのではなく、職務内容や組織の状況に応じて多角的に解釈することが重要です。

また、フィードバックを行う際は、「スコアが高いから良い/低いから悪い」といった単純な見方ではなく、具体的な行動例や過去の事例と照らし合わせて説明すると、納得感のある評価が可能になります。適性検査は“スナップショット”であり、将来の成長や適応力を完全に予測するものではないことを忘れてはいけません。

面接や履歴書との併用が前提

適性検査は万能なツールではありません。候補者の全体像を把握するには、面接や職務経歴など、他の選考手段との組み合わせが不可欠です。

たとえば、適性検査で良好な結果が出ていても、実際に対話してみるとチームワークへの理解が浅かったり、職務に対する熱意が感じられなかったりするケースもあります。逆に、検査上では適性が平均的でも、面接を通して強い成長意欲や実務経験の豊富さがわかることもあります。

このように、適性検査はあくまで“材料の一つ”として位置づけ、複数の視点を組み合わせて判断することで、採用ミスマッチのリスクを下げることができます。

プライバシー考慮と候補者への説明責任

適性検査を導入する際は、候補者のプライバシーに十分配慮することが前提です。検査結果は個人情報として慎重に扱い、閲覧・保管のルールを明確にしておく必要があります。

加えて、候補者には「どのような目的で検査を実施しているのか」「結果をどのように活用するのか」を事前に丁寧に説明しましょう。透明性のある選考は、応募者との信頼関係を築くうえでも重要です。

必要に応じて、検査結果の概要をフィードバックとして共有することも一案です。評価の背景がわかることで、候補者自身の自己理解が深まり、選考への納得感も高まります。

中小企業での成功事例

中小企業が適性検査を活用し、採用や配属のミスマッチを防ぎ、社員の満足度を向上させる例を紹介します。具体的な事例から学ぶことで、適性検査の導入効果を理解しましょう。

中小企業A社の事例

従業員数50名ほどのある中小企業A社では、採用のばらつきと定着率の低さが以前から課題となっていました。面接は担当者の経験と感覚に頼ることが多く、入社後のミスマッチが目立つ状況が続いていたのです。特に、採用から半年以内に退職してしまうケースが複数あり、業務の引き継ぎや教育コストがかさむという悪循環に悩まされていました。

そこで、同社は選考の精度を高める手段として、適性検査の導入を決定。単にテストを取り入れるのではなく、「どの職種にどんな資質が必要か」を部門ごとに整理し、それに合わせて評価軸を設定するところからスタートしました。

導入後の最初の採用期には、面接の前段階で検査結果を確認し、職務適性やストレス耐性の観点から候補者の特徴を把握。それをもとに、面接では本人の志向や過去の経験と照らし合わせながら深掘りする形式に変更しました。

結果として、初年度の採用では入社半年以内の離職者がゼロに。前年まで平均10%前後だった早期離職率は、4%にまで低下しました。また、入社後の配属においても、検査結果を参考にしながら「人当たりの良さが活きる対外対応部門」や「集中力が求められる管理系業務」など、個々の適性に応じた配置を行ったところ、従業員満足度のアンケートでも「自分の得意なことを活かせている」と感じる社員が増加。職場内の雰囲気や生産性にも良い影響が見られました。

さらに、同社では適性検査のデータを活用し、若手社員向けに性格傾向に応じた育成計画を設計。対人関係に不安を感じやすい社員には定期的な1on1面談を取り入れるなど、メンタル面でのフォロー体制も強化しました。

このような一連の取り組みにより、採用から育成、定着までのプロセスが一貫して改善され、「人が辞めにくく、育ちやすい組織づくり」が現実的な成果として表れるようになったのです。

まとめ:適性検査は中小企業の人材戦略を支える実践的な手段に

適性検査は、「どんな人を採用すべきか」「どう育て、どう活かすか」といった採用・人材育成の根本に立ち返るきっかけを与えてくれるツールです。特に中小企業では、一人の採用が組織全体に与える影響が大きいため、感覚や印象だけに頼らない判断基準を持つことが重要です。

採用の精度を高めたい、ミスマッチを減らしたい、社員の力をより引き出したい——そんな課題を抱える企業にとって、適性検査は非常に現実的な選択肢となり得ます。選考の一部として活用するだけでなく、入社後の配置や育成、さらには組織づくりにも役立てることで、限られたリソースでも着実な人材戦略が実現できます。

導入にあたっては、目的の明確化と運用体制の整備が欠かせませんが、自社の課題に合った形で丁寧に活用すれば、組織全体にポジティブな変化をもたらす力を持っています。人材の“見極め”と“活かし方”を見直したい企業にとって、適性検査は大きな一歩となるはずです。