更新日

人材活躍

【若手がすぐに辞めてしまう】理由や対策法3選をご紹介!

新卒社員が入社してすぐに辞めてしまうという声をよく耳にします。

若手人材の採用には高いコストがかかるため、早期退職は企業にとって大きな損失となります。

採用活動に時間とお金をかけ、内定者フォローや入社後の研修を丁寧に行っても、

数ヶ月で退職してしまうケースは決して珍しくありません。

このような早期離職は企業にとって深刻な問題であり、

当人のキャリアにも悪影響を及ぼします。

人材の定着率が低いと、組織としてのノウハウが蓄積しにくくなり、

新人教育に常に手間をかける必要が出てきます。

また、若手自身も転職を繰り返すことで自己実現の機会を失う可能性があります。

だからこそ、最初に「なぜ離職が多いのか」を理解し、

具体的な対策を考えることが重要です。

本記事では、統計データを基に

新卒社員が会社を去る理由やその防止策をわかりやすく整理しました。

「うちの職場は特別な事情があるのでは?」と悩んでいる方や、

「何から始めればいいのかわからない」という方にとって、

明日からのヒントになれば幸いです。

早期離職の現状とデータから見える傾向

まずは、新卒社員の離職率の現状をざっくり整理しておきましょう。

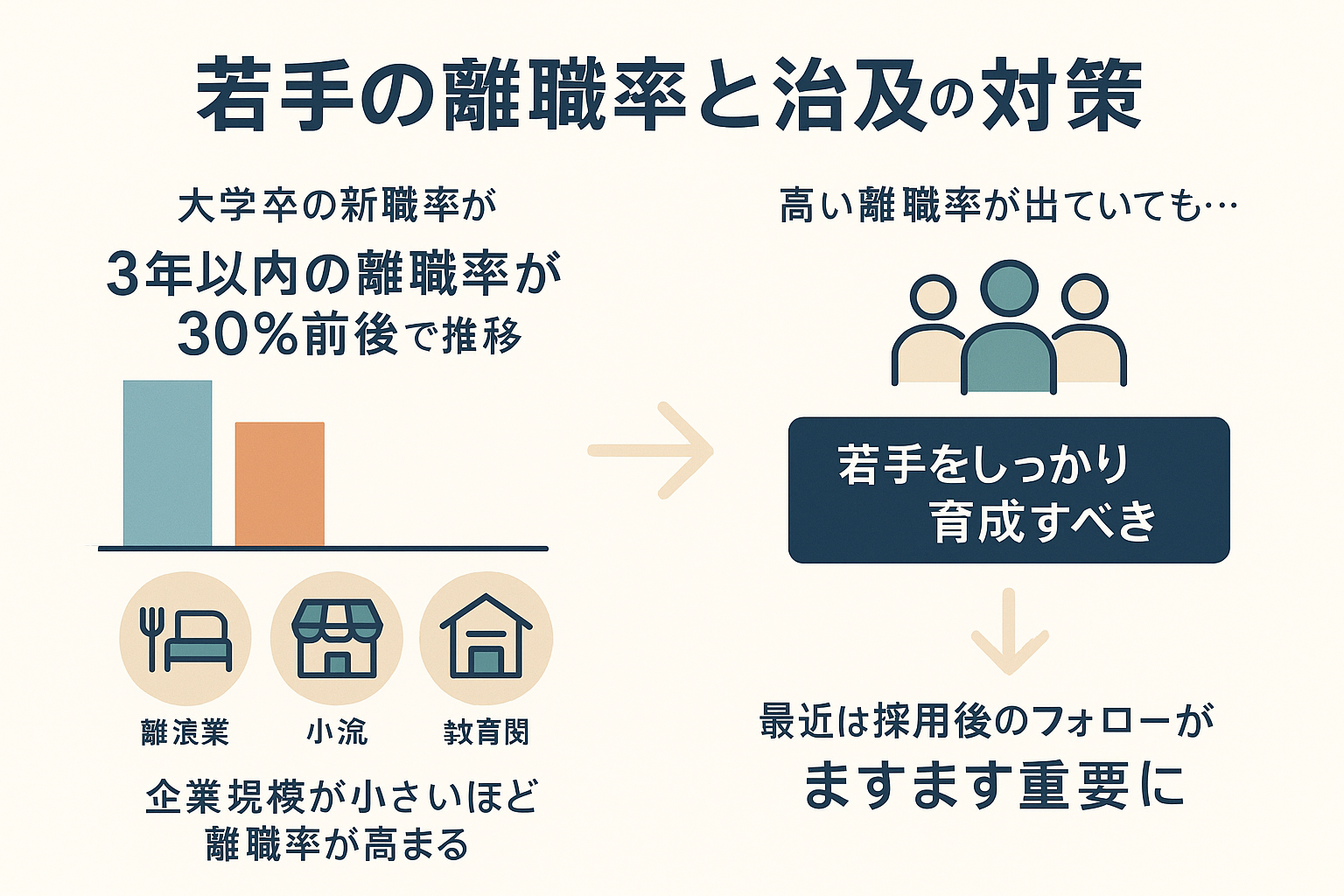

大学卒の新卒社員については、3年以内に離職する割合が30%前後でずっと続いています。

つまり、10人採用すれば3人は3年以内に辞めてしまうという計算になります。

特に、宿泊業や飲食サービス業、小売業、教育関連など、

人とのやり取りが多い業種で離職率が高い傾向があります。

さらに、企業の規模が小さくなるほど離職率が上がるという特徴もあるため、

「うちの会社も当てはまるかも…」と感じる方も多いかもしれません。

一方で、こうした傾向だけを見て

「うちはこの業界だから仕方ない」と片づけてしまうのは、ちょっと早いです。

同じ業界の中でも、新卒社員をしっかり育てて、定着させている企業もたくさんあります。

その違いは、「どんな組織風土をつくっているか」「若手をどう育てているか」にあると言われています。

実際、高い離職率が出ている業界の中でも、

新人フォローの仕組みを工夫することで、早期離職を大きく減らしている事例は珍しくありません。

最近は、少子高齢化で労働人口がどんどん減ってきていることもあり、

「若手を積極的に採用して育てたい」と考える企業は増えています。

その一方で、新卒社員にとっては自分に合った職場を選びやすくなっていて、

少しでも合わないと感じたら早めに転職を決める、という流れも強くなってきました。

こうした背景を踏まえると、採用したあと、

いかに丁寧にフォローしていけるかがますます重要になっていることがわかります。

離職につながる主な要因を深掘りする

では、新卒社員が辞めてしまう背景には、どんな理由があるのでしょうか?

いくつか代表的なポイントを見ていきましょう。

- 仕事内容や条件面のミスマッチ

入社前と入社後で「想像していた仕事と違う」と感じるギャップが大きいと、

期待を裏切られたと感じてモチベーションが一気に下がってしまいます。

たとえば、企業側がポジティブな面ばかりを強調していたり、

業務の具体的な中身を十分に説明していなかったりすると、

いざ働き始めたときに「こんなはずじゃなかった」と感じやすくなります。

給与や勤務地、勤務時間などの条件面で思っていたのと違う部分があれば、

それだけで「ここじゃないな」と早めに見切りをつけられてしまうこともあります。

- 人間関係・職場環境の問題

次に大きな理由となるのが、職場内の人間関係やコミュニケーションの問題です。

たとえば、新人が困ったときに気軽に相談できる相手がいない、

上司や先輩からの指示が曖昧、あるいは必要以上に叱責されるような雰囲気だと、

「自分はここにいていいのか?」という気持ちになりやすくなります。

新卒社員はまだ社会経験が浅いため、

ちょっとした人間関係のトラブルや違和感にも敏感です。

職場で孤立してしまえば、ストレスを抱えたまま退職という選択を取る可能性も高くなります。

- キャリア形成や労働条件への不満

そしてもう一つ多いのが、労働時間や休日の取りづらさ、

給与や評価制度に対する不信感など、将来への不安からくる離職です。

「このままここで働き続けても報われないかもしれない」

そんな思いが芽生えると、転職への意欲は高まりやすくなります。

特に最近の若手は、「もっと専門性を高めたい」「スキルアップしたい」という意識が強い傾向があります。

そういった人に対して成長の機会を用意できていないと、離れていってしまうのも無理はありません。

逆に言えば、しっかりとした育成の仕組みや公正な評価制度を整えていれば、

「この会社でもっと頑張ってみよう」と思ってもらえる可能性がぐっと上がります。

実践したい新卒定着のためのヒント

これまで見てきたように、新卒社員が早いうちに辞めてしまう理由はひとつじゃなく、いくつもの要因が絡み合っています。

だからこそ、離職を防ぐためには、あらゆる面からのアプローチが必要です。ここでは、実際に取り入れやすい対策をいくつか紹介します。

- 採用前のミスマッチを防ぐ仕組みづくり

インターンシップや職場見学などを通じて、仕事内容や雰囲気を事前に体感してもらうことはとても有効です。応募者にとっても、「ここで働くイメージが持てるかどうか」は大きな判断材料になります。

面接の場でも、キャリアの希望を丁寧に聞きながら、自社の実情についてはきちんと正直に伝えることが大切です。ポジティブな面だけでなく、リアルな情報も含めて伝えることで、入社後のギャップを減らすことができます。

最近では、SNSや会社のホームページで社員の働く姿や1日のスケジュールを発信している企業も増えています。そういった発信も、情報の透明性を高めるうえで効果的です。

- 入社後のサポート体制強化

新卒がつまずきやすいのは、入社してからの最初の数ヶ月です。この時期の支援がしっかりしているかどうかが、定着のカギを握っています。

メンター制度やバディ制度など、新人が頼れる先輩を配置する仕組みがあると、安心感を持ちやすくなります。業務の進め方だけでなく、ちょっとした相談ごとにも応じてもらえる関係性が築けると理想的です。

さらに、定期的な1on1を取り入れて、進捗や悩みをこまめにキャッチすることで、本人のストレスも軽減できます。人事やマネージャーも、早めにフォローに入るきっかけをつかみやすくなります。

- 働きやすさと評価制度の見直し

「ここで働き続けたい」と思ってもらうには、働きやすさと納得感のある評価制度が大きなポイントになります。

例えば、残業が当たり前の環境では、体力的にも精神的にもきつくなってしまい、前向きに仕事に取り組む余裕がなくなってしまいます。労働時間の適切な管理や、しっかり休める仕組みを整えることで、日々のコンディションが整いやすくなります。

また、テレワークや柔軟な勤務形態など、ライフスタイルに合った働き方ができる環境があると、長く続けやすくなります。

そして、努力や成果がきちんと評価される制度があるかどうかも重要です。がんばった分だけ認められる実感があると、モチベーションの維持にもつながります。

まとめ

新卒社員の**離職率が約30%**というデータは、よく聞く数字ではありますが、改めて考えるとかなりインパクトがあります。

ただし、この「3割」は変えられないものではありません。実際に、同じ業界や同じ規模でも、うまく定着させている企業は存在しています。

その違いは、結局のところ「若手をどう活かし、どう育て、どう評価するか」という、育成の仕組みや職場の雰囲気づくりにあるんです。

もし、現場で「最近すぐ辞めてしまう…」という声が出ているなら、まずは次のような点を見直してみると良いかもしれません。

- 採用の段階で、伝えるべき情報を省いていないか

- 入社後のフォロー体制(メンター・バディ制度など)がちゃんと機能しているか

- 労働条件や評価制度に納得感があるか

- 職場の人間関係や空気に見えない問題がないか

- キャリアアップやスキルアップの機会が用意されているか

やるべきことは一つではありませんが、逆に言えば「どこが原因なのか」が分かれば、着実に改善していけます。

若手が定着すれば、長い目で見て組織の安定につながり、先輩が後輩を育てる余裕も生まれやすくなります。

離職率の高さに悩んでいるなら、まずはできるところから一つずつ見直してみましょう。それが、組織も社員も一緒に成長できる土台づくりにつながっていくはずです。

この内容が、今後の職場づくりのヒントになればうれしいです。

※組織の無料診断や採用のご相談はお気軽にしてください。

LinkedInも更新しておりますのでこちらもぜひご覧ください。

<<代表LinkedIn>>

育成についてお悩みの方はこちらもお読みください!