更新日

人材採用

新卒採用

インターンシップ から採用につなげる仕組み作り:優秀人材の早期確保とミスマッチ防止

新卒インターン採用を検討する多くの企業担当者は、「インターンは本当に採用に結びつくのか」、あるいは「優秀な学生をどうやって早期に確保できるのか」といった課題に直面しています。従来の短時間の面接や書類選考だけでは、学生の人柄や適性を見極めることが難しく、結果としてミスマッチや早期離職につながるリスクが残りがちです。その一方で、 インターンシップ を活用することで、学生の「実務能力」や「企業理解」を深め、互いに納得感を持ったマッチングを実現できる可能性が高まります。

本記事では、 インターンシップ を採用につなげるための具体的な取り組みや、実際の企業事例から見えてきた成功のポイントを整理します。人事担当者や経営層にとっては、採用コストの抑制や効率的な選考プロセスの構築、さらに多様な人材との接点拡大といった観点から得られるヒントが数多くあります。一方で学生にとっても、自分に合った企業を早期に見つけやすくなるため、内定辞退や入社後のミスマッチを防止するうえで重要な経験となります。

Contents

インターンシップ 採用の必要性と戦略的意義

インターンシップ 採用は、優秀な人材を早期に見つけ、採用のミスマッチを防ぐための有効な手段として注目されています。特に新卒採用においては、限られた面接や書類選考だけで学生を判断するリスクが高まっており、その補完策としてインターンを活用する企業が増えています。インターンの実施を通じて学生の適性や価値観を深く理解できれば、採用成功率の向上と企業成長の基盤づくりにつながります。まさに、企業にとって欠かすことのできない戦略的取り組みといえるでしょう。

採用直結型インターンとは

「採用直結型インターン」とは、 インターンシップ を単なる体験の場にとどめず、採用選考のプロセスの一部として位置づける仕組みを指します。従来は数日間の職業体験が中心でしたが、現在ではインターンの成果や評価がそのまま最終的な採用判断に反映されるケースが一般化しつつあります。

この仕組みの大きなメリットは、企業が長期的に学生と接点を持ちながら実務能力や価値観を深く理解できる点にあります。学生にとっても、業務の実際や職場の雰囲気をじっくり体感でき、「自分に合う会社かどうか」を冷静に見極められる機会となります。

具体的な取り組みとしては、グループワークや長期プロジェクトの参加、メンター制度の導入などが挙げられます。こうしたプログラムは、短時間の面接だけでは分からない課題解決力や人間性を把握できるため、多くの企業が採用戦略に組み込むようになっています。その結果、早期離職の防止や定着率の向上に直結し、次世代の新しい採用手法として定着しつつあります。

長期戦略としての「人材育成 × 採用コストの最適化」

新卒インターン採用は、単なる「人材発掘」の枠を超え、長期的な人材育成と採用コストの効率化を同時に実現できる仕組みです。インターンを通じて学生の適応力や成長度合いを見極めることで、自社にフィットする人材を見出しやすくなり、結果として内定辞退や早期離職を防ぎ、安定した人材定着につながります。

さらに、従来の一括採用型の選考と比べて、学生との継続的な接点を通じた情報の蓄積が可能になり、形式的な試験や短時間の面接に依存する度合いを減らせます。その結果、選考工数や採用コストの削減を実現できるのです。加えて、インターン中に社風や業務内容を理解してもらえるため、入社後の教育コストも軽減されるという副次的な効果も期待できます。

また、長期的な視点では、プロジェクト参加やメンタリングを通じて学生の成長を促す仕組みが、企業ブランドの強化や多様な人材の母集団形成にも直結します。こうしたサイクルを回すことで、企業は持続的な競争力を確保し、将来的な人材戦略にも良い循環を生み出すことができます。

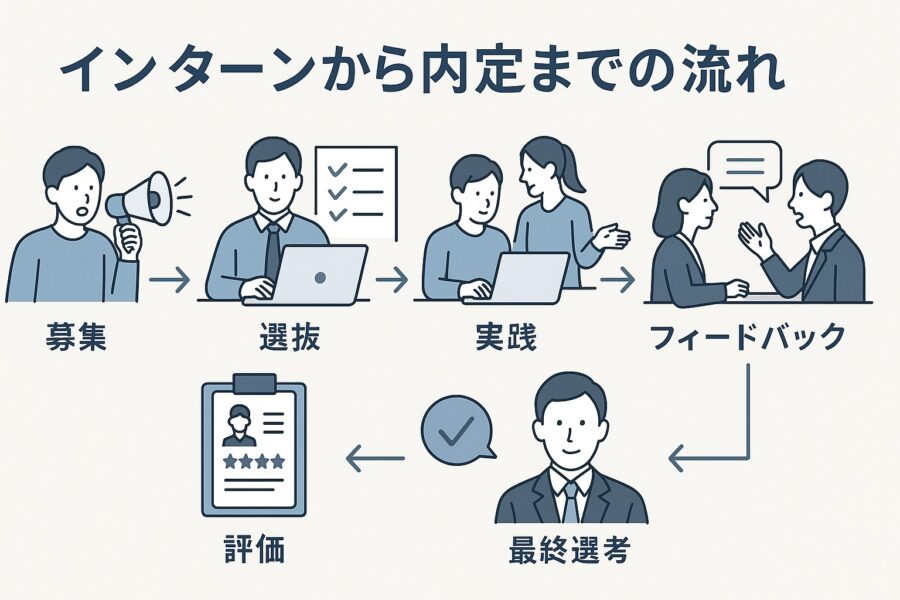

プロセス構築:インターンから内定までの流れ

インターンから内定に至るまでの流れは、募集 → 選抜 → 実践 → 評価 → フィードバック → 最終選考という複数のステップを経て進みます。このプロセスを体系的に整えることで、採用活動がスムーズに進むだけでなく、定着率の高い採用にもつながります。

インターン募集 ~ ターゲット学生の絞り込み

募集段階では、まず「どのような人材を求めるのか」を明確化することが最重要です。例えば、理系や文系といった専攻の違い、海外経験の有無、専門スキルの有無などを具体的に設定し、それを基準に募集を行うことで効果的なマッチングが可能になります。

告知手段も従来のWebサイトや就職情報サイトにとどまらず、SNSや大学との連携、オンライン説明会など多様化しています。採用マーケティングの視点からは、単に条件を提示するのではなく、企業のミッションやビジョン、働き方に共感してもらえる層へアプローチすることが成果につながります。さらに、個別相談会や少人数の説明会を設けることで、学生の企業理解を深めることができ、結果的に応募段階でのミスマッチ防止に寄与します。

一次選抜では、エントリーシートや適性検査を活用して、学生と企業の双方にとって不一致が起こりにくい仕組みを設けることが求められます。こうした段階的なプロセスは、内定承諾率の向上にも直結するため、多くの企業が取り入れています。

選考ステップと実践評価(グループワークや課題評価)

選考のステップでは、書類や短時間の面接だけでは把握しきれない部分を補うために、グループワークや実務課題評価が広く導入されています。グループワークでは、協調性・リーダーシップ・課題解決力といった基礎的な社会人スキルを多面的に観察できます。課題評価では、実際の業務を想定したテーマを提示し、学生がどのように思考し行動するかを確認することで、実践力や価値観の一致度を判断できます。

特に採用直結型インターンでは、こうした実践機会を通じて学生が職場をより深く理解できるため、「自分に合った職場かどうか」を見極めやすくなります。企業にとっても、短時間の面接では分からない資質や適応力を把握できるため、選考の質を高める有効な手段となります。

こうした実践評価は、学生の成長支援にも直結します。事前に評価基準を明確にし、結果を踏まえた納得感のあるフィードバックを行うことで、学生の満足度が高まり、内定辞退率の低下にもつながります。

フィードバック体制と継続参加促進の工夫

新卒インターン採用を成功させるためには、フィードバック体制の充実が欠かせません。インターン中に個別面談や週次レビュー、メンター制度を設けることで、学生の成長意欲を引き出すことができます。単なる評価にとどまらず、「自分の強み」「今後の課題」「企業での活かし方」を具体的に伝えることで、学生のモチベーションは大きく高まります。

さらに、インターン終了後も関係を継続する仕組みが効果的です。OB・OG交流会やSNSコミュニティを通じて接点を維持すれば、学生の企業へのロイヤリティが強まり、将来的な採用の安定化につながります。また、企業側もインターン期間中のパフォーマンスデータを分析し、採用戦略にフィードバックすることで、辞退率の低下や採用母集団形成の精度向上を実現できます。

継続参加を促す工夫としては、表彰制度や長期プロジェクトへの再参加機会の提供などが挙げられます。インターンを単なる就業体験ではなく、成長とキャリア形成の場として位置づけることで、学生に学びと達成感を与え、企業と学生のつながりをより強固なものにできます。

成功事例紹介:実在企業の取り組み

実際の企業事例を知ることで、新卒インターン採用の有効性や成功のヒントをより具体的に学ぶことができます。ここでは、国内外の代表的な成功事例を取り上げ、プログラム設計やフォロー体制の工夫がどのような成果につながっているのかを紹介します。

サイバーエージェント:実務型インターンと多様なプログラムによる採用直結モデル

サイバーエージェントは、全職種を対象に社員と同様の業務を約1ヶ月間体験できる「実践就業型インターン(CA Tech JOB)」を軸に、マーケティングやデータ分析を担うビジネス系、AIやゲーム開発に関わるエンジニア系、3DCGやイラスト制作を行うクリエイター系など多彩なプログラムを展開し、さらに社会課題をテーマに短期集中で議論・提案を行う「CAi-解」や、新規事業提案に挑む選抜制「DRAFT」といった実力主義型のインターンも導入することで、学生はリアルな業務体験とメンターによる手厚いフィードバックを通じて成長実感を得ながらキャリアの具体的なイメージを描ける一方、企業側も適性や主体性を多角的に評価でき、採用直結率の向上とブランド力強化を同時に実現する成功モデルとなっています。

IBM「Extreme Blue」プログラム:パテント創出と採用の成功モデル

IBMが展開する「Extreme Blue」プログラムは、新卒インターン採用における世界的な成功事例として知られています。このプログラムはプロジェクトベース型で設計されており、参加学生は実際のビジネス課題解決に取り組む中で、新規のアイデア創出や特許申請に結びつく成果を数多く生み出しています。

特徴的なのは、現場のプロフェッショナルによる徹底したメンタリングと、短期間ながらも密度の濃いチームでのディスカッションや開発経験です。これにより、学生は単なる業務体験にとどまらず、企業文化やビジネスの実態を深く理解できる仕組みになっています。実際に「Extreme Blue」を経由して採用された人材は、入社後も高い定着率と優れたパフォーマンスを維持しており、企業にとって大きな戦力となっています。

さらにIBMは、インターン参加から採用までのプロセスを一貫管理し、得られたデータを人材戦略へ反映しています。プログラム成果を科学的に測定する仕組みも整えており、ブランド認知の強化や次世代タレント育成にも直結しています。その結果、イノベーション人材の獲得と採用効率の向上を同時に実現する成功モデルとして、世界中で高く評価されています。

効果測定・エビデンス活用法

インターン採用の成果を最大化するためには、応募数や内定承諾率といった定量データの可視化に加え、科学的なエビデンスに基づく分析が不可欠です。感覚や経験だけに頼るのではなく、データを用いて戦略を検証・改善することで、採用活動はより効率的かつ精度の高いものになります。

応募数、エントリー率、内定承諾率の可視化

インターンシップの効果を測るうえで特に重要なのが、応募数・エントリー率・内定承諾率といった具体的な指標です。これらを定期的に把握・分析することで、企業は採用活動全体の「現状」と「改善すべき点」を明確にできます。

例えば、応募数の推移からはブランド認知や募集チャネルの有効性が見えてきます。エントリー率の高さは、インターンのプログラム内容や説明会の情報発信が学生に響いている証拠となります。そして内定承諾率が上昇している場合、選考プロセスやフォロー体制が適切に機能していると判断できます。

こうしたデータをPDCAサイクルに組み込み、継続的に検証・改善することが、採用の効率化と成果向上を同時に実現する鍵となります。さらに、これらの分析結果は上司や経営層へのレポートや改善提案にも活用でき、組織全体で「データに基づく採用戦略」へ移行する推進力になります。

ブランド認知・採用マーケティング効果の測定

インターン採用は単なる学生選考の場にとどまらず、企業のブランド力を高める採用マーケティング施策としての役割も果たします。効果を測定するには、インターン後のアンケートやエンゲージメントデータを活用することが有効です。

具体的には、企業名の認知度の変化、SNSでの発信量や応募者数の増減といった定量データに加え、学生からのフィードバックや大学内での口コミといった定性情報も参考になります。近年は、参加学生本人だけでなく、その周囲の学生にどれだけ企業情報が広がったかもブランド効果の一部として注目されています。

さらに、説明会やグループワークなどのイベントで得られるインプレッション数や評価コメントを集計し、次回以降のプログラム設計に反映させることも重要です。こうした多角的な分析によって、他社との差別化ポイントやターゲット層への訴求力を科学的に把握することが可能となり、結果的に応募数の増加や優秀人材の獲得につながります。

ミスマッチ防止と選考工数削減への寄与

インターンシップは、学生と企業双方のミスマッチを防ぎ、選考工数を削減できる有効な手段でもあります。学生は一定期間の業務体験を通じて、自分の志向やキャリアビジョンと企業の方向性が合致しているかを冷静に判断できます。一方で企業は、短時間の面接では分かりにくい資質や実務適性、チーム適応力を多角的に評価できます。

こうしたプロセスを経ることで、最終選考に進む段階ではすでに十分な情報が蓄積されており、面接回数や試験内容を簡略化できるケースも少なくありません。結果として、採用工数を大幅に削減できるだけでなく、辞退率や早期退職リスクの低下にも直結します。

最終的に、企業は本当に自社にフィットする人材を効率的に獲得できる体制を築くことが可能になります。インターン経験を組み込んだ採用活動は、単なる採用効率化にとどまらず、持続的な成長を支える基盤づくりにも大きく貢献します。

実践ノウハウ:学生の心を掴む仕組み作り

学生の心を掴むためには、実体験を重視したプログラム設計と、魅力的かつ戦略的なコミュニケーションが欠かせません。インターンシップを「単なる職業体験」ではなく、学生が自分の将来を具体的にイメージできる学びの場として設計することで、企業への信頼感とエンゲージメントを高められます。

メンター制度と実務経験による企業理解の深化

メンター制度とは、経験豊富な社員が学生の専属サポーターとなり、日々の業務やプロジェクト進行を支援する仕組みです。この仕組みがあることで、学生は実務の流れや企業文化、現場で求められるスキルを自然に学ぶことができます。さらに、メンターとの定期的な面談やフィードバックは、学生の課題意識や成長意欲を刺激し、企業理解の深化に大きく寄与します。

大手企業では、学生とメンターがペアでプロジェクトに取り組むケースが多く、現場ならではの経験を通じて自己成長を実感できます。学生にとっては、リアルな働き方や社内コミュニケーションを直接体験できるため、入社後のミスマッチ防止にもつながります。

一方、企業側にとっても、学生の適応力・主体性・技術習得度を直接観察できるメリットがあります。研究でも、メンター制度が整ったインターンシップは学生の定着率やロイヤリティ形成に効果的であることが示されており、新卒採用を成功させる重要な要素といえます。

継続参加を促すSNSやOB・OGネットワーク活用

近年では、SNSやOB・OGネットワークを活用した関係構築が、インターン参加者のモチベーション維持やロイヤリティ形成に大きな効果を発揮しています。SNS上で学生同士や現役社員が自由に情報交換できる場を設ければ、学びの共有やキャリア相談が活性化し、企業コミュニティへの帰属意識が高まります。

また、過去にインターンを経験したOB・OGのキャリア体験や成長ストーリーを共有する場は、学生の不安解消や挑戦意欲を高める強力なきっかけになります。企業側も、OB・OGを巻き込んだ座談会やイベントを定期開催することで、卒業生ネットワークを育成し、将来的な採用母集団形成にも直結させています。

こうしたデジタルとリアルを組み合わせた取り組みは、インターン終了後も継続的な関係を生み出し、企業に対するポジティブな印象を強固に残すことにつながります。その結果、内定承諾率や定着率の向上といった具体的な成果をもたらします。

※SNSを活用した新卒採用について、ほかの記事でも紹介しています。是非こちらもご覧ください。

フィードバックの質を上げる方法と効果

効果的なフィードバックの鍵は、具体性・タイミング・双方向性の3点です。単なる「良かった」という評価ではなく、「プレゼンでの論理的な説明が分かりやすかった」といった具体的な指摘を行うことで、学生は改善点を理解しやすくなります。さらに、その場での行動や課題解決への取り組みをタイムリーに評価することで、学生はすぐに次の行動へ活かすことができます。

また、学生自身に自己評価や質問を求める双方向型フィードバックを取り入れると、学びの深さや自律性が高まります。実際に、多くの企業が1on1ミーティングやデータ化された評価シートを導入し、学生のパフォーマンスや成長過程を可視化しています。

こうした質の高いフィードバックは、学生にとって満足度と自己成長の実感を高めると同時に、企業に対する信頼やロイヤリティを醸成します。結果的に、次回参加への意欲向上や採用直結型インターンの成功率・定着率の向上につながる、欠かせない施策となります。

今後の長期的採用母集団づくり戦略

長期的に安定した採用母集団を築くには、インターン経験者との継続的な関与と、多様な人材層へのアプローチ拡大が欠かせません。単発的な採用活動ではなく、中長期的な視点で「関係を育てる採用」を実践することが、企業にとって持続的な競争力確保につながります。

多様な人材(地方・留学生・専門スキル保有者)への接点拡大

企業の成長を支えるためには、多様なバックグラウンドを持つ人材との接点拡大が必要不可欠です。新卒インターン採用においても、地方大学の学生、海外留学生、そして専門スキルを持つ学生を対象とする企業が増えています。これは、市場や顧客ニーズが多様化する現代において、新しいアイデアやグローバルな視点を取り入れることが競争優位につながるからです。

具体的な施策としては、地方大学や海外拠点での説明会開催、オンライン面接や遠隔でのインターン参加などが挙げられます。これにより、物理的な距離に左右されず幅広い層を取り込むことが可能になっています。また、エンジニアリングやデータサイエンスといった専門スキルを対象とするインターン枠を設ける企業も増えており、即戦力人材やイノベーション人材の発掘に成功しています。

こうした取り組みは、採用母集団の「量」と「質」を同時に高める効果があり、企業文化の多様化や組織の活性化にもつながります。結果として、長期的に強い人材基盤を築くことができます。

インターン経験によるロイヤリティ形成と離職リスク軽減

インターン経験は、学生にとって企業へのロイヤリティを形成する大きな契機となります。参加中に企業理念や業務の進め方、職場の雰囲気を実体験することで、自分の価値観と企業ミッションの一致を確認でき、入社後の早期離職リスクを下げる効果があります。

例えば、インターンを通じて企業方針に共感したり、先輩社員をロールモデルとして憧れる学生は、入社後も高いモチベーションを維持しやすい傾向があります。また、インターン経験者を対象としたフォローアップ面談や社内交流イベントを定期的に行うと、ロイヤリティがさらに強化され、不安や疑問の解消にもつながります。

実際の調査でも、インターン経験のある新卒社員は離職率が低く、職場適応も早いことが示されています。企業にとっても、継続的な関係性を構築することは、定着率を高める有効な採用戦略であり、先進的な人材確保の方法といえます。

採用ブランディング強化と次世代タレント育成

新卒インターンは、企業ブランドを高め、次世代のタレントを育成するための重要な施策でもあります。インターンを通じて学生に企業のビジョンやカルチャー、成長のチャンスを直接伝えることで、「働きたい」と思われる会社としての地位を確立できます。

さらに、実践型プログラムやメンタリング制度を組み込むことで、学生はキャリア形成をイメージしやすくなり、企業の魅力が自然に浸透していきます。また、インターン参加者同士やOB・OGとのネットワーク拡大は、入社後の後輩育成や組織活性化にも寄与し、リーダーシップや課題解決力を備えた次世代人材の育成につながります。

このように、採用ブランディングを強化することで、採用コスト削減、内定承諾率の向上、将来的な採用母集団の拡大といった効果が期待できます。企業にとっては、単なる採用活動にとどまらず、長期的な成長の基盤を築く戦略的投資と位置づけるべき分野です。

まとめ:インターンを起点とした持続的な採用戦略の確立

新卒インターン採用は、単なる採用手法ではなく、人材育成・定着率向上・採用コスト削減・企業ブランド強化を同時に実現できる戦略的な仕組みです。従来の短時間選考に比べ、学生の適性や価値観を深く理解できるだけでなく、学生自身も企業との相性を見極めやすいため、双方にとって納得感のあるマッチングを可能にします。

さらに、長期的な関係構築やフィードバック体制、多様な人材層へのアプローチを組み合わせることで、「安定した採用母集団の形成」と「将来を担う次世代人材の育成」を両立させることができます。成功企業の事例が示すように、インターンシップを通じた採用は短期的な成果だけでなく、中長期的な企業成長に直結する重要な投資です。

これからの採用活動においては、インターンシップを「学生に選ばれるための場」として捉えるだけでなく、企業の未来を形づくる戦略的プロセスとして位置づけ、計画的に取り組むことが求められます。