更新日

AI

人材採用

AI チャットボット で効率化!採用プロセス改善の全て

採用業務の現場では、効率化や自動化のニーズが年々高まっています。こうした背景の中で注目されているのが、AI チャットボット の活用です。

本記事では、AI チャットボット の導入によって採用プロセスがどう変わるのか、実際の活用事例や具体的なメリットを交えながらご紹介します。

たとえば、応募者からの問い合わせ対応を自動化することで、担当者の負担を大きく軽減できます。また、対応のタイムラグを減らすことで、興味を持った応募者の離脱を防ぐことにもつながります。

さらに、業務の一部を チャットボット が担うことで、限られたリソースでもより多くの応募者に対応できるようになり、結果としてコスト削減にも寄与します。

AI チャットボット が採用の現場でどのような役割を果たすのか、導入によって得られる効果をぜひ確認してみてください。

Contents

AI チャットボット とは?

AI チャットボット は、人工知能を活用してユーザーと自動で対話できるシステムです。自然言語処理の技術を用いることで、ユーザーの質問や要望に応じた返答を行うことができ、WebサイトやSNS上でのカスタマーサポートや問い合わせ対応など、さまざまな場面で利用されています。

従来の定型的な チャットボット と違い、AI チャットボット は文脈を理解し、より自然な返答が可能です。たとえば、選択肢に応じた案内だけでなく、質問の背景にある意図を読み取って柔軟に対応することができます。その結果、ユーザーの満足度向上にもつながります。

企業がAI チャットボット を導入することで、24時間いつでも対応が可能になり、採用や問い合わせ業務の効率化を図ることができます。

採用業務では、面接日程の自動調整や、応募書類の受付確認などを自動で行えるため、人的負担を大きく軽減できます。こうした機能は、担当者の工数を削減するだけでなく、対応の抜け漏れを防ぐことにもつながります。AIチャットボットは、採用業務を支えるツールのひとつとして、多くの企業で活用が進んでいます。

なぜ今「採用候補者対応の自動化」が求められるのか

企業の採用活動では、人手不足と業務の煩雑化が深刻な課題となっています。応募者対応や面接調整、書類管理など、採用担当者が担う業務は多岐にわたり、時間と労力がかかります。こうした背景から、業務の一部を自動化し、効率化を図る動きが加速しています。

採用業務の負担増と人手不足

求人の募集から選考、面接の日程調整に至るまで、採用業務は多くの工程を含みます。人員が限られている中でこれらの作業を手作業で対応すると、ミスや遅れが発生しやすくなり、応募者への対応品質も下がってしまいます。

たとえば、問い合わせへの返信が遅れることで、応募者が他社へ流れてしまうケースもあります。対応に時間を取られることで、採用の本質的な部分にリソースを割けなくなるという問題も無視できません。こうした状況を改善するためにも、AIチャットボットによる自動対応は有効な手段のひとつです。

候補者対応のスピード・質の重要性

今の求職者は、複数の企業に同時に応募していることが一般的です。そのため、企業側の対応スピードや丁寧さが選ばれるポイントになります。

まず「スピード」については、面接日程の調整や問い合わせへの返答が遅れると、それだけで機会を逃すリスクがあります。AIチャットボットはリアルタイムで応答できるため、応募者の離脱を防ぎやすくなります。

一方で「質」も欠かせません。不親切な対応や曖昧な案内では、企業イメージが損なわれ、せっかくの有望な人材を逃してしまう可能性があります。AIチャットボットであっても、過去のやり取りやパターンを学習して、適切な情報をわかりやすく提供することができれば、質の高い対応が可能です。

AIチャットボット活用のメリットとは?

AIチャットボットを採用活動に取り入れることで、業務の効率化や対応品質の向上など、さまざまな効果が期待できます。ここでは、実際に導入した際に得られる主なメリットを3つの視点からご紹介します。

24時間対応で見込み応募者を逃さない

AIチャットボットの大きな強みのひとつは、時間に関係なく対応できることです。

求職者の中には、仕事終わりや休日に求人情報を確認する人も少なくありません。そうしたタイミングで問い合わせがあった際も、チャットボットが即座に対応できれば、応募のきっかけを逃さずキャッチすることが可能です。

また、あらかじめ設定した内容に基づいて必要な情報を的確に提供できるため、応募者側の不安や疑問をその場で解消でき、行動へのハードルを下げる効果もあります。

リアルタイムで応答できる環境を整えることで、候補者との接点を増やし、エンゲージメントの質も高めることができます。

担当者の工数を大幅に削減

採用業務では、問い合わせ対応や面接日程の調整など、定型的なタスクが多く発生します。こうした作業をAIチャットボットが代行することで、人の手を介さずに業務を進めることができ、担当者の負担を大きく減らすことができます。

たとえば、「応募方法」「選考フロー」「面接場所」といったよくある質問に対して、チャットボットが自動で回答すれば、担当者はより判断が必要な業務や応募者の評価などに集中できます。

結果として、採用プロセス全体のスムーズ化が進み、組織全体の効率も向上します。

応対の標準化・情報の一元管理が可能に

人が個別に対応する場合、どうしても対応の仕方にばらつきが生まれやすく、応募者ごとに伝わる情報に差が出てしまうことがあります。AIチャットボットを活用すれば、どの応募者にも同じ内容・トーンで対応することが可能です。

こうした一貫性のあるコミュニケーションは、企業イメージの統一にもつながり、候補者からの信頼を得やすくなります。さらに、チャットボットが行った応対内容は自動的に記録されるため、やり取りの履歴を可視化しやすく、後からの振り返りや改善にも活用できます。

情報が一元管理されていれば、問い合わせ傾向の分析や改善点の抽出も効率的に行えるため、より戦略的な採用活動の推進にもつながります。

無料チャットボットで始める

AIチャットボットの導入は、必ずしも高額なツールを用意しなくても始められます。まずは無料で使えるサービスを活用し、小規模な構成から実践的にスタートするのが現実的な方法です。LINE公式アカウントやGoogle Apps Scriptを組み合わせれば、初期コストを抑えつつ、必要な機能を備えた仕組みを構築することができます。

無料で使えるLINE公式アカウントの仕組み

LINE公式アカウントは、企業や個人が無料で利用できるコミュニケーションツールで、チャットボットを簡単に導入できるプラットフォームとしても活用されています。

メッセージの送受信に加えて、自動応答の設定が可能なため、応募者との基本的なやり取りを24時間体制で自動化できます。

また、多くの人が普段使い慣れているLINEを活用することで、求職者にとっても利用のハードルが低く、親しみやすい点も大きな利点です。採用活動との相性も良く、候補者への案内や問い合わせ対応などに幅広く応用できます。

Google Apps Scriptなどとの連携例

LINE公式アカウントに加えて、Google Apps Scriptを使えば、チャットボットの機能をさらに広げることができます。

たとえば、スプレッドシートと連携して応募者の情報を自動で記録したり、Gmailを使って面接日程の案内メールを自動送信したりと、実務で役立つ仕組みを無理なく構築できます。

具体的には、候補者がチャット上で面接希望日を入力すると、その情報がスプレッドシートに記録され、Googleカレンダーにも自動で反映される、といった設定も可能です。

このように、特別な開発スキルがなくても、無料ツールの組み合わせ次第で十分に実用的なシステムを構築できます。

最小構成で始める方法と注意点

導入時は、まず必要最低限の構成から始めるのがポイントです。LINE公式アカウントとGoogle Apps Scriptの連携を基本とし、現場で運用できる範囲に絞って進めることで、手間やコストを抑えながら効果を実感できます。

ただし注意点として、チャットボットに任せる業務範囲をあらかじめ明確にし、人の対応が必要な場面ではスムーズに引き継げる体制を整えておくことが重要です。

また、ユーザーから取得する情報の取り扱いには十分な配慮が必要で、プライバシー保護やセキュリティ面にも注意を払う必要があります。

まずは小規模に試しながら、運用に慣れてきた段階で徐々に本格的な活用へと広げていくのが現実的な進め方です。

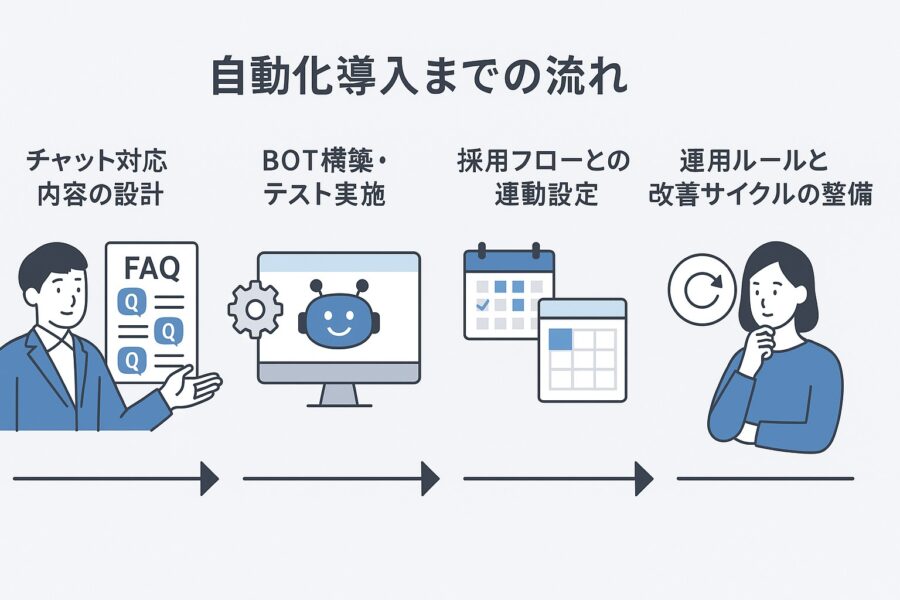

実際の導入ステップ:自動化導入までの流れ

AIチャットボットを採用業務に取り入れるには、いくつかの段階を踏んで進める必要があります。導入時につまずかないためにも、事前に全体の流れを理解し、ひとつずつ着実に進めることが大切です。以下に、具体的な導入ステップを順を追ってご紹介します。

ステップ①:チャット対応内容の設計

最初に行うのは、チャットボットがどのような内容に対応すべきかを明確にすることです。

よくある質問(FAQ)を洗い出し、それぞれに対して適切な返答を用意します。たとえば、「募集職種」「応募方法」「面接の流れ」など、求職者からの問い合わせが想定される項目を中心に整理しましょう。

次に、想定される会話のパターンをフローチャートなどで視覚化し、どのような流れで応答が進むか、分岐点や人への引き継ぎポイントを明確にします。この時点で、チャットボットのトーンや表現も設計しておくと、企業らしい一貫性ある対応が可能になります。

ステップ②:BOT構築・テスト実施

設計ができたら、次は実際にチャットボットを構築します。

LINE公式アカウントや各種チャットボットツールの管理画面上で、事前に作成したシナリオや応答パターンを登録します。ツールによっては、ドラッグ&ドロップで直感的に設定できるものもありますが、より高度な連携には簡単なスクリプトや外部ツールの知識が必要になることもあります。

構築後は必ずテストを行い、想定どおりに応答ができるか確認します。社内メンバーによる検証を通じて、実際のやり取りをシミュレーションし、不具合や誤認識がないかをチェックします。

あわせて、初期段階でのユーザーからのフィードバックを反映し、使い勝手や自然なやりとりを重視して調整を行っていきます。

ステップ③:採用フローとの連動設定

チャットボットが独立して動くだけではなく、既存の採用フローとシームレスに連動させる設定も重要です。

たとえば、応募情報をスプレッドシートやATS(採用管理システム)に連携させたり、Googleカレンダーと連携して面接日程を自動調整・通知する仕組みを構築します。

どの工程でチャットボットを介在させるかを明確にし、応募から面接設定までの流れを効率的に設計します。また、個人情報を扱う場面では、セキュリティやプライバシーへの配慮も不可欠です。

連携設定後は、全体のフローが問題なく動作するかを確認するテストを行い、エラーや情報の不整合がないか最終チェックを忘れずに行いましょう。

ステップ④:運用ルールと改善サイクルの整備

チャットボットの導入はゴールではなく、運用を安定させ、継続的に改善することが重要です。

まずは、運用に関する基本ルールを整えます。たとえば、チャットボットが対応できないケースでの人への引き継ぎルールや、定期的なメンテナンス・アップデートの方針などをあらかじめ定めておきます。

運用が始まった後は、応対ログを定期的に見直し、ユーザーの反応や課題点を把握します。特定の質問への誤認識や、不足している回答があれば、柔軟に対応内容を更新します。

さらに、ユーザーアンケートや満足度調査を通じてフィードバックを収集し、継続的な改善につなげていきます。採用のトレンドやユーザーのニーズが変わる中で、ボットの内容もアップデートし続けることで、高い品質のコミュニケーションを保つことができます。

※AIツールの活用に関する他の記事もございます。是非こちらもご覧ください。

【導入事例】中小企業でも実現可能!AIチャットボットの活用例

採用活動においてAIチャットボットを効果的に活用している中小企業の事例を紹介します。初期コストを抑えながらも、業務効率の向上や候補者対応の質の安定化を実現した実践的なケースです。

事例①:問い合わせ対応を自動化して一次対応を50%削減

東京都内で建設関連の資材商社を営むA社では、従業員数30名規模でありながら、年間を通じて中途採用を継続的に行っています。以前は、応募者からの問い合わせ対応をすべて人手で行っており、特に新年度前後の繁忙期には、採用担当者が通常業務の合間を縫って、1日10件以上の電話やメールに対応せざるを得ない状況が続いていました。

こうした負担を軽減するため、A社はLINE公式アカウントとGoogle Apps Scriptを活用して、FAQ対応を中心としたチャットボットを独自構築。求人情報、応募方法、必要書類などのよくある質問に対して、即時かつ自動で回答できるようにしました。

導入後は、一次対応が全体の5割以上自動化され、担当者が直接対応するのは、より専門的な問い合わせや面接調整に限定されるようになりました。加えて、即時応答が可能になったことで、応募者からのレスポンス率も向上。以前は返信に1~2日かかっていたのが、リアルタイムでのやりとりが可能となり、結果として応募者の離脱も減少。小規模な企業であっても、こうした工夫次第でブランドイメージを保ちながら効率的な採用体制を構築できる好例です。

事例②:面接日程調整を自動化し、候補者離脱を防止

関西圏を中心に店舗展開する小売業のB社では、年間数十名規模のアルバイト・契約社員の採用を担当するチームがあり、以前は面接日程の調整に膨大な時間を費やしていました。1人の候補者との調整に数回のメールや電話が必要で、担当者2名で複数の店舗の調整を抱えていたため、やり取りの遅れによって候補者の辞退が発生することも少なくありませんでした。

そこでB社では、LINEのチャットボットに簡易な日程調整機能を追加。応募者が希望日時を入力すると、あらかじめGoogleカレンダーと連携しているシステム側が空き枠を判定し、最短でその場で日時が確定する仕組みを取り入れました。

導入後は、調整完了までにかかっていた時間が平均2.5日からわずか10分程度に短縮。応募から面接実施までのリードタイムが大幅に短くなり、競合他社よりも先に面接を設定できるようになったことが、採用成功率の向上にもつながりました。

また、候補者からは「返事が早くて安心した」「手間がかからなかった」といったポジティブな反応もあり、候補者体験(CX)の質向上という副次的な成果も得られています。

導入前に知っておきたいチャットボットの注意点

AIチャットボットは採用業務の効率化に役立つ一方で、導入前に確認すべきポイントを押さえておかないと、期待した成果につながらない場合もあります。実際の運用で困らないようにするためにも、事前の準備と設計が重要です。

対応できる範囲を明確にし、過信しすぎない

チャットボットを導入する際にまず検討すべきなのは、「どこまでをチャットボットに任せるか」という対応範囲の線引きです。

たとえば、求人情報の案内や応募フローの説明といったよくある問い合わせには高い効果を発揮しますが、応募者の状況に応じた柔軟な判断や、感情に配慮した対応が必要な場面では、人によるフォローが必要になるケースもあります。

すべての対応を自動化しようとすると、利用者とのすれ違いが起きやすくなり、かえって不満を生むリスクも。

そのため、「チャットボットが対応できる内容」と「人が対応すべき内容」をあらかじめ切り分けておくことが、スムーズな運用のカギになります。

対応範囲の設計にあたっては、まず過去の問い合わせを洗い出し、「定型的な内容」「繰り返し聞かれる内容」を整理してからチャットボットに落とし込むと、現場にフィットしたシナリオを作りやすくなります。運用開始後も定期的に見直しを行い、実際の利用状況に応じて柔軟にアップデートする姿勢が欠かせません。

BOTだけで完結しない場面では「人の介入」を準備

どれだけ精度の高いチャットボットでも、すべての問い合わせに完全対応できるわけではありません。特に、個別の事情に応じた判断や、応募者の不安に寄り添う対応には、人の力が必要です。

たとえば、チャットボットが質問の意図を汲み取れない場合や、システム外のイレギュラー対応が必要な場面では、スムーズに人に引き継ぐフローをあらかじめ設計しておくことが重要です。

具体的には、「この内容は担当者が対応します」と明示したうえで、問い合わせを転送できる体制を整えたり、会話の履歴を引き継げるようにしておくことで、ユーザー側のストレスを最小限に抑えることができます。

チャットボットと人との役割分担をきちんと設計しておくことで、業務の効率化とユーザー満足の両立が可能になります。

言葉づかいや表現のトーン管理(企業の印象に直結)

チャットボットは、応募者と企業との最初の接点になることも多く、その言葉づかいやトーンは企業の印象に直結します。

たとえば、ITベンチャーなど親しみやすい雰囲気を重視する企業であれば、砕けすぎない程度にカジュアルな表現を使うことで、自然な会話が生まれやすくなります。逆に、医療・金融系など正確性や信頼感が求められる業界では、丁寧で一貫性のあるフォーマルな表現が欠かせません。

また、トーンの設計だけでなく、時間が経つにつれて表現が古くならないように定期的に見直すことも必要です。言葉づかいの細かい違いが、応募者の印象や信頼度に大きく影響することもあるため、導入後も継続的に改善を重ねていく姿勢が求められます。

スムーズな運用のために決めておきたいルール

AIチャットボットを採用業務に取り入れる際、ただ構築するだけでは十分ではありません。日々の運用を安定させ、トラブル時も慌てず対応できる体制を整えておくことが、長期的に活用していくための土台となります。ここでは、実務レベルで押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

候補者の個人情報管理とセキュリティ対応

採用活動では、応募者の氏名・連絡先・職歴などの個人情報を取り扱う機会が多くあります。AIチャットボットを活用するにあたっても、データの取り扱いに関するリスク管理は避けて通れません。

まずは、取り扱う情報の範囲を明確にし、保存・送信時の暗号化やアクセス制限の設定など、基本的な技術対策を講じておくことが前提です。たとえば、Google WorkspaceやLINE公式アカウントと連携する場合でも、社内の閲覧権限を最小限にとどめる設定が有効です。

加えて、個人情報保護方針を社内で共有し、関係者向けの教育を行うことも忘れてはいけません。とくに、アルバイトスタッフや他部署の社員が関わるケースでは、「何をしてはいけないのか」を明確に伝えることが重要です。

さらに、システムの脆弱性チェックやアクセスログの定期確認、外部ベンダーに頼る場合の契約内容の見直しなど、継続的な運用体制の整備も求められます。

BOTと人間の連携ポイントの明確化

AIチャットボットは便利なツールですが、対応が難しい内容や、個別対応が必要な場面では人の関与が不可欠です。そのため、事前に「どの段階で人に引き継ぐのか」を決めておくことが重要です。

たとえば、「よくある質問(FAQ)」「面接日程の調整」などはボットが対応し、志望動機の確認や相談が必要な内容は担当者が対応するといった分担ルールをあらかじめ設定しておきます。

加えて、チャットボットが取得した情報を人がスムーズに確認できるよう、会話履歴を残せる仕組みや通知の設定も実装しておくと、引き継ぎがスムーズになります。

このような役割分担を明文化し、チーム全体で共有しておくことで、トラブルが起きた際も対応が属人化せず、一定の品質を保つことができます。

AIチャットボットは、正しく設計すれば採用活動の大きな支援になります。ただし、すべてを任せるのではなく「できること・できないこと」を見極めた設計と運用の工夫が前提です。

人の介入を前提にした仕組みや、企業イメージに即した表現設計まで含めて考えることで、応募者とのスムーズな接点づくりが実現できます。

FAQの定期更新とログ分析による改善

AIチャットボットは「一度設定して終わり」ではありません。運用後も実際のやり取りから学び、必要に応じて調整していくことが、質の高い対応につながります。

まずは、定期的にチャットログを確認し、利用者からの質問に対して適切な回答ができているかをチェックします。たとえば、「面接のキャンセル方法」「必要書類」など、想定していなかった質問が頻出している場合には、FAQを追加・修正することで対応精度を高められます。

また、チャットボットの応答に対する満足度や離脱率の変化などをチームで定期的にレビューし、必要な改善策を実行するためのミーティングを月に1度などの頻度で設けておくと、運用品質を保ちやすくなります。

AIチャットボットは、運用ルールを丁寧に設計することで、より活きたツールとして現場に根づいていきます。個人情報の扱いから人との連携、継続的な改善まで――現場で使う人の視点をもって運用設計を行うことが、成功のカギになります。

まとめ:AIチャットボット導入は「小さく始めて、育てていく」ことがカギ

AIチャットボットは、採用活動における効率化や品質向上を実現する有効なツールです。しかし、効果を最大限に引き出すには、導入して終わりではなく、「何を任せるか」「どう運用を続けるか」といった視点を持ち続けることが欠かせません。

実際に成果を出している企業の多くは、小さく始めて、運用の中で課題を見つけ、柔軟に改善を重ねてきたという共通点があります。

業務の一部をボットに任せながら、人の手による対応とのバランスを調整し、現場に即した仕組みに育てていくことで、はじめて“使えるツール”として機能するようになります。

AIチャットボットの導入は、コスト削減やスピードアップといった目に見える効果だけでなく、応募者との接点の質を高め、企業の魅力を伝えるチャンスにもなり得る存在です。

まずは自社に合ったかたちで小さく始め、現場の声を反映しながら、育てる意識で運用を続けていくことが、成功への近道となるでしょう。