更新日

AI

人材採用

AIで採用広報を強化:中小企業の求人PR活用術

現代の採用広報において、効率化と品質向上は重要なテーマです。

それを実現するために、AI技術がますます注目されています。

AIは自動化されたデータ分析や生成AIによるコンテンツ生成を通じて、採用活動を大きく進化させます。

本記事では、AIの具体的な活用方法から、効率化と品質向上のポイントまで詳しく解説します。

これにより、採用担当者や広報担当者が求める情報を簡単に得ることができ、採用プロセスの効率化と質の向上を実現します。

Contents

はじめに

採用広報におけるAI活用が注目されている背景には、効率化と質の向上が求められる現代の採用活動があります。

AI技術の進歩により、データ分析やコンテンツ生成のプロセスを大幅に簡略化し、迅速かつ高精度な採用活動が可能となっています。

特に中小企業やベンチャー企業にとって、限られたリソースで最大限の効果を引き出すためにはAIの活用が不可欠です。

しかし、AIを活用する際にはいくつかの重要な点にも注意が必要です。

バイアスや倫理的な課題、そして人間味を失わない発信方法など、適切な利用方法を理解することが求められます。本記事では、採用広報におけるAI活用の具体的な方法や事例、さらには注意すべき点について詳しく解説します。

まずは、採用広報の現状とその役割から順に見ていき、AI時代に必要な視点や実践方法、そして活用ツールまで幅広くカバーしていきます。

これにより、読者の皆様が採用広報におけるAI活用の基本から応用までをしっかりと理解し、自社の採用活動に生かせることを目指します。

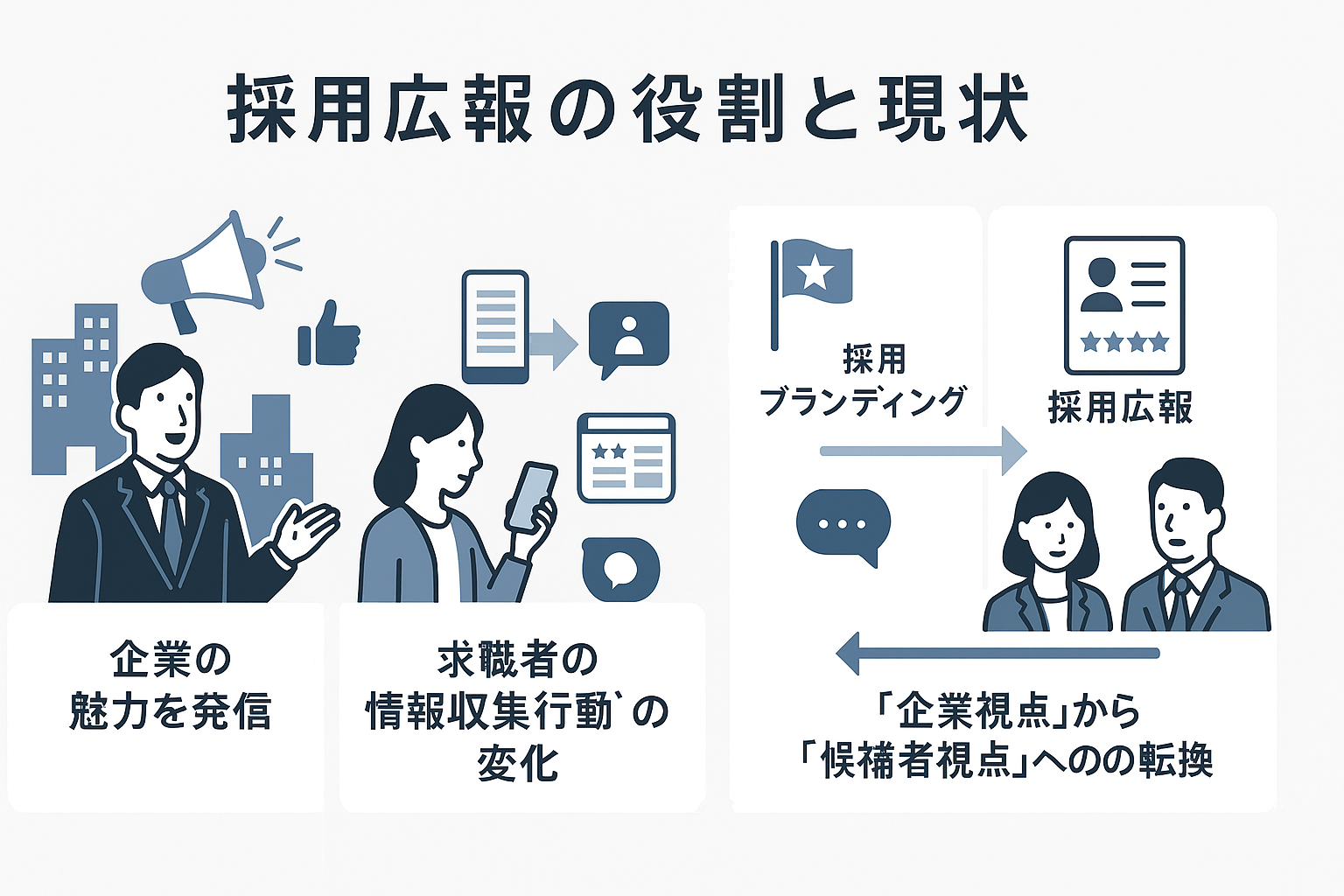

採用広報の役割と現状

採用広報は、企業の採用活動において重要な役割を果たします。

主に企業の魅力を発信し、求職者に企業のイメージを伝える役割を担っています。

現代では、デジタルツールやソーシャルメディアを活用した広報が主流です。

求職者の情報収集行動の変化

インターネットとスマートフォンの普及により、求職者の情報収集方法は大きく変わりました。

かつては求人情報誌や企業説明会が主な手段でしたが、現在ではオンライン求人サイトやソーシャルメディアが情報収集の中心となっています。

これにより、求職者はより多くの情報を短時間で入手できるようになりました。

さらに、口コミサイトやSNS上のレビューも重要な情報源となっており、企業の評判や社員の声に基づいて応募を検討する傾向が強まっています。また、AI技術を活用した求人広告や求人票の作成により、応募が集まる求人票をスピーディーに作成することが増えています。

このような変化に対応するため、企業はオンラインプレゼンスを強化し、求職者がアクセスしやすい形で情報を提供することが求められます。

採用ブランディングと採用広報の違い

採用ブランディングと採用広報は似ているようで異なる概念です。

採用ブランディングは、企業のブランドイメージを構築し、求職者にとって魅力的な職場環境や企業文化を伝えることを目的としています。

一方、採用広報は具体的な求人情報だけでなく、仕事内容や働き方、職場の雰囲気、企業理念や現場の声を発信し、求職者に対するアプローチ手段を提供することに重点を置いています。

例えば、採用ブランディングでは企業のミッションやビジョン、価値観を強調し、長期的な視点でのイメージ作りが中心です。

一方、採用広報では求人媒体への掲載や求人広告、具体的な募集要項の発信など、直接的な採用活動を支援する要素が強いだけでなく、具体的な仕事内容や働き方、職場の雰囲気、企業理念や現場の声をコンテンツとして配信し、求職者や転職潜在層に対して企業理解を促すことも含まれます。

「企業視点」から「候補者視点」への転換

従来の採用活動は企業の視点に立ち、企業が求める人材像や条件を中心に発信していました。

しかし、現代の採用戦略では「候補者視点」への転換が求められています。

これは、求職者がどのような情報を求めているのか、どのように企業を評価するのかを理解し、彼らのニーズに応える形で情報を提供する考え方です。

具体的には、求職者が気になる企業文化や職場の雰囲気、キャリアパスの紹介、社員の声を積極的に発信することが重要です。

例えば、社員インタビュー動画や職場の一日を紹介する動画コンテンツなどが有効です。

AI時代の採用広報に必要な3つの視点

AI時代の採用広報においては、データ分析に基づく戦略立案、コンテンツ生成の効率化、そしてバイアスや倫理に対する配慮が重要である。

データに基づくペルソナ設計

AI技術を活用する際、まず取り組むべきはペルソナ設計です。ペルソナとは、ターゲットとなる求職者の典型的な像を具体的に示したものです。

AIを駆使してデータを分析することで、過去の応募者や採用成功例を元に、より詳細で客観的なペルソナを設計できるようになります。例えば、過去の面接データや応募者の経歴をAIに分析させることで、特定のスキルセットや職歴の傾向を明確にすることができます。

活用例①某IT企業

AIを活用して過去5年間の採用データを分析し、新たなペルソナを設計。

その結果、最もパフォーマンスが高かった従業員の共通点を見出し、より精度の高い求職者のターゲティングが可能となり、応募者の質と満足度が向上しました。

このように、データに基づいたペルソナ設計は、採用広報の最初のステップとして非常に効果的です。

コンテンツ企画における生成AI活用

採用広報におけるコンテンツ企画でも、生成AIの活用は大いに役立ちます。

生成AIを用いると、採用ブログの記事やSNS投稿、動画の台本などを自動で生成できるため、作業時間を大幅に短縮できます。

具体例としては、ChatGPTを使ってインタビュー記事の要約を行ったり、求職者の疑問に事前に答えるFAQコンテンツを自動生成することが考えられます。

また、生成AIはコンテンツの質を向上させるのにも役立ちます。

例えば、求職者の興味関心に合った記事の執筆や、応募者の特定の属性に合わせたターゲティング広告の文言の作成が可能です。

活用例②:某大手金融企業では、求人広告に生成AIを活用し、短期間で複数の高品質なコンテンツを作成することによって、応募者数が20%増加しました。

このように、コンテンツ企画に生成AIを取り入れることで、効率化と質の向上が同時に実現できるのです。

タレントプール形成と関係性の構築

タレントプールの形成と関係性の構築にもAIは大いに役立ちます。

タレントプールとは、将来的に採用したい人材候補のデータベースを指します。

AIによるデータ分析を活用することで、過去の応募者情報や市場動向をリアルタイムで収集し、適切なタイミングで適切なメッセージを送ることが可能になります。

活用例③:具体的な例として、大手自動車メーカーはAIを使用して求職者のSNS活動をモニタリングし、適切なタイミングでアプローチをする取り組みを行っています。

その結果、早期に有望な候補者を見つけ出し、競合他社に先駆けてリクルート活動を行うことができました。

また、AIは関係性の維持にも役立ちます。例えば、定期的に適応したメッセージを自動で送信することで、潜在的な候補者との関係を持続的に維持することができます。

活用例④:あるITスタートアップ企業では、タレントプールを活用して、求人発生時にすぐにアプローチできる仕組みを構築し、採用プロセスを大幅に短縮しました。

このように、AIを駆使することで、タレントプールの形成と関係性の構築を効率的かつ効果的に行うことが可能です。

AIを活用したコンテンツ制作の実践

採用広報におけるAIを活用したコンテンツ制作の実践について説明します。

ChatGPT×社員インタビューの自動要約

AI技術の一つであるChatGPTを利用して、社員インタビューの自動要約を行うことができます。

このプロセスでは、インタビュー内容をChatGPTに入力すると、重要なポイントとトピックスが自動的に抽出され、要約されます。

例えば、新入社員の体験談や働きがい、企業文化の具体例を含むインタビューを要約することで、広報担当者はその情報を効率的に発信できます。

さらに、要約された内容はブログ記事やSNS投稿へと簡単に転用することが可能です。

これにより、コンテンツ制作のスピードと品質が向上し、採用活動全体の魅力を増すことが期待できます。

採用ブログやnote記事の構成・執筆の最適化

採用広報においてブログやnote記事の構成・執筆を最適化するため、生成AIが役立ちます。

AIを活用することで、ターゲットとなる求職者のペルソナに合わせた、深掘りされた内容を生成することができます。

たとえば、求職者が重視する企業のミッションやビジョンをAIに基づいて効果的に強調し、企業の魅力を伝える記事を作成することが可能です。

これにより、候補者に対して一貫したメッセージと魅力を提供し、採用ページの滞在時間を延ばす効果が期待できます。

採用動画・説明資料の生成AI活用術

AI技術は採用動画や説明資料の作成にも活用できます。

例えば、AIを使って動画のナレーションを自動生成したり、映像の編集を効率化することが可能です。

これによって、人手をかけずにプロフェッショナルな品質のコンテンツを作成することができます。

また、説明資料に関しても、生成AIを利用して視覚的に魅力的な資料を短時間で作成し、求職者に対して企業の魅力を効果的に伝えることができます。

現場で使えるAIツールと活用事例

現場で使えるAIツールと活用事例について紹介します。

無料で始めるおすすめツール7選

採用広報においてAIを活用するためには、まず手軽に導入できる無料ツールから始めるのが効果的です。

このセクションでは、採用広報に役立つ無料のAIツールを7つ紹介します。

1. ChatGPT:テキスト生成AIで、採用ブログの執筆や社員インタビューの要約に活用できます。使い方も簡単で、マークダウン形式での出力も可能です。

2. Canva:ビジュアルコンテンツを簡単に作成できるツールです。無料プランでも幅広いデザインテンプレートが利用可能で、採用広報のビジュアルを強化することができます。

3. Google Analytics:ウェブサイトのアクセス解析ツールで、採用広報の効果を測定するために欠かせません。サイト訪問者の行動を詳細に分析し、戦略を改善する手助けとなります。

4. Hootsuite:SNS運用管理ツールで、複数のSNSアカウントの投稿を自動化できます。無料プランでも十分な機能があり、投稿スケジュールの管理や分析が簡単です。

5. Lumen5:動画生成AIツールで、テキストを動画に変換することができます。採用動画や説明資料を手軽に作成できるため、広報コンテンツのバリエーションを増やせます。

6. Mailchimp:メールマーケティングツールで、採用キャンペーンのメールを自動化できます。無料プランでも豊富な機能があり、ターゲットに合わせたコンテンツ配信が可能です。

7. Trello:プロジェクト管理ツールで、採用広報のスケジュールやタスク管理に便利です。無料プランでもチームでの共同作業が円滑に進められるようになります。

これらのツールを利用することで、採用広報の効率化と品質向上が実現します。

SNS運用の自動化と候補者対応の効率化

SNS運用の自動化と候補者対応の効率化は、採用広報の重要なポイントです。

AIを活用することで、その効果を大幅に向上させることができます。

例えば、Hootsuiteを利用すれば、複数のSNSアカウントの投稿スケジュールを一元管理し、自動化することが可能です。

これは、SNS運用にかかる時間と手間を大幅に削減し、効率を上げることにつながります。

また、ChatGPTのような生成AIを候補者対応に活用することで、問い合わせ対応の迅速化が図れます。

問い合わせ内容に対する適切な回答を瞬時に生成し、候補者の満足度を向上させることができます。

また、定型的な質問には、あらかじめ設定された回答を自動的に提供することも可能です。

これらのツールを組み合わせることで、SNS運用と候補者対応の効率化を実現し、採用広報の質を高めることができます。

BIツール連携で見る採用広報の効果測定

採用広報の成果を最大化するには、効果測定が不可欠です。

そこで役立つのがBI(Business Intelligence)ツール。

採用広報の効果測定におすすめのBIツール3選と、その活用法をご紹介します!

1. Google Data Studio (Looker Studio):採用活動の各種データを一元管理し、視覚化することができます。

これにより、どの戦略が最も効果的かを簡単に把握することができます。

2. Tableau:こちらはデータの可視化に優れており、採用広報の効果をグラフやチャートで読み取ることができます。採用プロセス全体のデータをリアルタイムで分析することで、より的確な意思決定が可能になります。

3. Power BI:社内の様々なデータソースからの情報を集約し、包括的な効果測定を行うことができます。これにより、採用広報の最適化に繋がる具体的なインサイトを得ることができます。

これらのツールを活用することで、採用広報における効果測定を精緻に行い、より良い結果を導き出すことができます。

1人人事でも無理なく続けられる運用術

採用広報の運用は少人数でも十分に可能です。具体的な方法について解説します。

リソースが少ない中で発信を続けるには?

リソースが限られている状況でも、採用広報を継続するにはいくつかのポイントがあります。

まず、優先順位を明確にし、重要なタスクに集中することが大切です。

例えば、SNSやブログの更新頻度を少し減らし、品質重視のコンテンツを作成することで効率的に広報活動を行えます。

次に、効率的なツールを導入することが挙げられます。

AIツールを活用することで、記事の生成や編集を自動化することが可能です。

また、データ分析を用いて応募者の反応を把握し、どのコンテンツが効果的かを見極めます。

最後に、チーム内の役割分担を明確にし、協力体制を整えることが重要です。少人数でも一人一人が責任を持って行動することで、スムーズな運営が可能になります。

社内協力を得るための巻き込み術

採用広報の効率的な運用のためには、社内の協力を得ることが不可欠です。

協力を得るための方法として、まずは部門間のコミュニケーションを強化することが重要です。

定期的な会議を設定し、採用広報の重要性や進捗状況を共有することで理解を深めます。

また、成功事例を積極的に共有することも効果的です。

他部門との協力が成果を上げた具体的な事例を示すことで、協力の価値を具体的に伝えることができます。

例えば、新入社員のSNS投稿が採用活動に大きく寄与したケースなどを紹介し、その効果を見せることで協力意欲を高められます。

最後に、協力者に対する適切なフィードバックと感謝を忘れないことが大切です。

協力してくれた社員に対して感謝の言葉を伝えることで、次回も協力してくれる可能性が高まります。

具体例としては、毎月のミーティングで協力してくれた社員を表彰するなどが挙げられます。

スケジュール設計とコンテンツの仕込み方

採用広報の運用を成功させるためには、しっかりとしたスケジュール設計が欠かせません。

スケジュールを設計する際には、まず年間計画を立てることから始めます。

年度の大きなイベントや採用活動のピークに合わせて、どのタイミングでどのコンテンツを発信するかを決定します。

次に、月間の具体的なタスクを設定します。これにより、日々の運用で何をするかを明確にすることができます。

例えば、毎週金曜日にブログ記事の校正を行い、翌週月曜日に公開するなど、具体的な行動計画を立てます。

コンテンツの仕込み方については、リソースを効率的に活用するために、自動化ツールを導入することが有効です。

AIを活用してコンテンツのアイディア出しや初稿作成を行うことで、時間を節約できます。

また、定期的なインタビューや調査を通じて、候補者や社員の声を反映したリアルタイムの情報を記事に盛り込むことが重要です。

ストックの考え方:発信を仕組み化する視点

採用広報のストックとは、企業理解を深めるために準備しておいたコンテンツや資料のことです。

ストックを作ることで、突発的な状況にも対応できる柔軟性を持つことができます。

まず、過去の成功事例やノウハウを体系化しておくことが重要です。

これにより、新たなコンテンツを作成する際に参考にできる資料が増えます。

次に、定期的に更新可能なコンテンツを作成しておくと便利です。

例えば、企業のミッションやビジョンに関する記事は、あまり変更がないためストックに適しています。

社内イベントのハイライトや受賞歴もストックとして蓄えると効果的です。

さらに、AIを活用してコンテンツを自動生成する仕組みを取り入れることで、日々の運用が楽になります。

例えば、応募者の質問に対する標準回答をAIが学習し、自動的に返信するツールを導入することで、常に最新の情報を提供できます。

少しの工夫で継続は可能になる

採用広報を継続するには、少しの工夫が大きな助けとなります。

第一に、作業を細分化して取り組むことで、負担を軽減できます。

例えば、1記事の執筆を数日間に分けて行い、毎日少しずつ進めることで、スケジュールに余裕を持たせることができます。

また、社内の協力を得ることも重要です。

他の部署のメンバーに一部のコンテンツ作成を依頼することで、広報担当者の負担を減らすことができます。

例えば、技術部門の社員に技術系のブログ記事を執筆してもらうなど、専門知識を活かした協力が得られると、ブログの内容が専門的で充実したものになります

さらに、AIツールの利用によって作業の効率化を図ることができます。

例えば、記事の校正や編集リツールを使うことで、時間を短縮し、クオリティを保ちながら発信を続けることが可能です。日々の運営において負担を軽減することで、長期的に継続して質の高い採用広報が実現します。

AI時代の採用広報で気をつけたい落とし穴

AI技術が急速に進化し、採用広報の現場でもその活用が広がっています。

しかし、その利便性にばかり目を向けすぎると、思わぬ落とし穴に陥る可能性があります。

AIに任せすぎることで、共感を失ったり、誤情報が拡散されたりするリスクも存在します。

AIを効果的に活用しつつ、適切なバランスを保つために注意すべき点を見ていきましょう。

AI任せにしすぎて共感を失うケース

AIを活用することで、採用広報における作業の効率化や精度の向上が期待できます。

しかし、すべてをAIに任せることで、求職者とのコミュニケーションに温かみが感じられなくなることがあります。

AIを使った自動返信メールが冷たい印象を与えてしまい、応募者が不安や不信感を抱くケースがあります。

AIをうまく活用するためには、人間らしさや共感を保持することが重要です。

応募者とのコミュニケーションでは、AIと人間の協力が求められます。

例えば、初回のコンタクトはAIで簡素化しつつ、フォローアップは人間が担当するなど、適切な役割分担が効果的です。

誤情報・炎上リスクと対策

AIが生成するコンテンツは正確かつ効率的ですが、完全に信頼できるわけではありません。

誤情報が含まれる可能性があり、その結果として企業の評判を損なうリスクがあります。

特に、SNSやブログ記事の自動生成においては、誤った情報が拡散され、炎上する危険性が高まります。

誤情報を防ぐためには、人間の監視が不可欠です。具体的な対策として、AI生成コンテンツを専門家にレビューすることや、事実確認のプロセスを設けることが挙げられます。

また、迅速な対応が求められる炎上リスクに備えて、緊急対策マニュアルを準備しておくことも重要です。

こうした対策を行うことで、AI活用時のリスクを最小限に抑え、効果的な採用広報を実現できます。

内製と外注の見極めポイント

AIを採用広報に活用する際、内製化するか外注するかが大きな課題となります。

内製化には柔軟性やコスト面でのメリットがある一方で、高度な技術やリソースが求められます。

外注を選択する場合は、専門性の高いサービスを利用できるものの、外部に依存することで情報漏洩リスクが増加する可能性があります。

内製と外注の見極めポイントとして、まず自社のリソースや技術力を評価することが重要です。

さらに、求める専門性やコスト、スピードなど、複数の要因を考慮し、最適な選択を行う必要があります。

また、外注の場合でも、定期的なコミュニケーションや契約内容の見直しを行い、リスク管理を徹底することが望まれます。これにより、内製化と外注のバランスを取りつつ、効果的な採用広報を実現できます。

まとめ:採用広報を資産に変えるには?

採用広報におけるAIの活用は単なる効率化だけではなく、質の向上や戦略的なアプローチにも大きな影響を与えます。

AIは正しく使用することで人間の力を強化し、応募者体験を向上させつつ、企業ブランドのイメージを向上させます。

今日からAIを利用した新しい採用広報活動を始めることで、将来的には大きな資産となることが期待できます。

AIは代替ではなく強化のツール

多くの企業が採用広報にAIを導入することを検討していますが、重要なのはAIを人間の仕事の代替として捉えるのではなく、強化のツールとして位置づけることです。

AIは特に大量のデータ分析やパターン認識、応答自動化などに優れていますが、その結果を最終的に活用するのは人間です。例えば、生成AIを活用して複数の候補者にパーソナライズされたメッセージを送信することで、候補者一人ひとりに対する企業の姿勢や価値観を効果的に伝えることができます。

また、AIはバイアスの問題を抱えることがありますが、人間が最終的な判断を行うことで、より公正で透明性の高い採用広報が可能となります。

AIはアイデアの提供やパターン認識に優れる一方で、人間は感情や直感を活用して最終的なコンテンツを仕上げることができるのです。

このように、AIは採用広報を行う上での強力なパートナーとなり得ますが、その真価を発揮するためには適切な使い方や人間との協力体制が必要です。AIを強化ツールとして活用し、企業の採用広報活動を次のレベルに引き上げましょう。