更新日

AI

マネジメント

AIで社内の スキルギャップ を可視化!小規模からでも実用できる事例を紹介

AI技術の発展やデジタルシフトの加速により、企業が求めるスキルは日々変化しています。その一方で、現場の人材がその変化に即応できているとは限りません。こうした背景から、従業員が現在持っているスキルと、企業が中長期的に必要とするスキルとの間に生じる「 スキルギャップ 」が大きな課題として浮上しています。業務効率の低下や、変化への対応力不足につながるおそれもあるため、早期の対応が求められます。

本記事では、AIを活用して社内のスキル状況を把握し、課題を明確にする「スキルの可視化」手法について紹介します。特に、中小企業でも実践できる手法や手軽な取り組み方に焦点を当て、現場で使える形で解説していきます。スキルの見える化は、育成計画の優先順位づけや人材配置の最適化に加え、従業員自身がスキル成長を実感するための重要な手段でもあります。

Contents

なぜ今、 スキルギャップ の可視化が必要なのか

AIやデジタル技術の導入が進む中で、「今いる人材で将来に対応できるか」という課題は、すでに多くの企業で顕在化しています。業務プロセスの自動化やデータ活用の需要が高まる中で、必要とされるスキルの水準や種類も急速に変わっています。ところが、その変化が明確に見えづらいために、企業として必要な育成や採用の方向性を見失いがちになるのが実情です。

こうした状況において重要なのが、スキルを「感覚」ではなく「データ」として捉える視点です。誰がどのスキルを持ち、どの部分が足りていないのかを可視化することで、育成の方向性が明確になります。たとえば、営業チームの中でITリテラシーにばらつきがあることがわかれば、共通研修の導入やOJTのアサインを検討するきっかけになります。

中小企業のように限られた人材とリソースで事業を進めている組織にとっては、特に「どこに注力すべきか」を絞り込むための判断材料として、スキルの可視化が大きな価値を持ちます。さらに、社内の変化を透明化することは、従業員の納得感や成長意欲にもつながり、組織全体の一体感を高める効果も期待できます。

※人事データの可視化に関する記事はこちらにもございます。是非ご覧ください。

中小企業にとっての スキルギャップ の課題

中小企業では、新たなスキルを持つ人材を社外から確保することが難しい一方で、社内での育成体制も十分に整っていないというジレンマを抱えているケースが少なくありません。特にAIやデータ活用といった分野では、実務経験のある人材を採用するハードルが高く、既存社員のスキルアップに頼らざるを得ない状況です。

加えて、日々の業務に追われるなかで、経営層や人事担当者が従業員のスキルレベルを体系的に把握できていないという課題も見受けられます。その結果、育成計画や配置判断が勘や経験に依存しやすく、思うような効果が出ないこともあります。

こうした状況を打開するためには、日常業務の中でスキル情報を蓄積・分析できるシンプルな仕組みが求められます。たとえば、業務実績の記録や定期的な自己申告アンケートのデータを使って、Excelマクロや簡易的なクラウドツールで可視化する方法があります。これにより、スキルマップの作成や育成施策の優先順位付けが可能になります。

また、可視化された情報は、従業員のモチベーションにも影響を与えます。「自分のスキルがどう評価され、今後どこを伸ばすべきか」が明確になることで、成長意欲を持って業務に取り組む後押しになります。こうした取り組みが、結果として企業全体のパフォーマンス向上にもつながっていきます。

可視化の第一歩:社内データの収集方法

スキルギャップの解消に向けた取り組みは、まず社内に存在するデータの収集から始まります。どんなに優れた分析ツールや手法があっても、ベースとなる情報が不足していては正しい判断はできません。従業員のスキルやパフォーマンスを可視化するには、「何を集め、どう使うか」という視点が欠かせません。

活用できるデータの種類(人事評価・業務実績・自己申告)

スキルの見える化に活用できる社内データは、主に次の3つに分類できます。

・人事評価データ

これは定期的な評価面談や査定の結果など、従業員のパフォーマンスやコンピテンシーに関する情報が含まれます。上司やチームからのフィードバックを通じて、定量・定性の両面からスキル傾向を把握できます。

・業務実績データ

担当プロジェクトの成果、業務の進捗管理表、KPI達成度などが含まれ、実際のアウトプットに基づいてスキルを判断する手がかりになります。成果物の質や難易度も考慮すれば、より現場に即したスキル把握が可能です。

・自己申告データ

これは、従業員自身が自らのスキルや経験、関心分野について申告した内容です。アンケートや自己評価シート、キャリア希望ヒアリングの記録などが該当します。

これらのデータは、単独で使うのではなく組み合わせて分析することで、より立体的な理解が得られます。たとえば、評価と実績に差がある場合は、マネジメントと実務スキルに乖離がある可能性があります。自己申告と客観的データの比較を通じて、本人の認識と周囲の評価の差にも気づけます。

データ取得の具体的な方法(アンケート/Excel/クラウド入力)

データを集める際には、実施のしやすさと信頼性の両立が重要です。具体的には、以下のような方法が現場でよく活用されています。

・アンケートの実施

オンラインフォームや社内アンケートを使って、従業員から自己申告情報や業務経験を集めます。GoogleフォームやMicrosoft Formsなどを使えば、集計や比較も効率的に行えます。

・Excelによる管理

すでに導入されているケースも多いExcelは、データの整理・集計・フィルタリングに柔軟に対応できます。シートのカスタマイズ性が高く、社内の様式に合わせた管理がしやすい点もメリットです。

・クラウドツールの活用

GoogleスプレッドシートやNotion、専用のタレントマネジメントツールなど、クラウドベースの仕組みを使えば、複数部門が同時にアクセス・更新可能な状態を維持できます。これにより、情報の一元管理やリアルタイム更新が可能になり、運用負荷も軽減されます。

どの方法を選ぶかは、企業の規模・リテラシー・管理体制に応じて判断すべきですが、共通して重要なのは「データの信頼性」と「収集ルールの一貫性」です。目的に合った設問設計や入力ルールの整備が、精度の高い分析につながります。

AIによるスキルギャップの分析手法

近年、スキルギャップの可視化においてAIが果たす役割は急速に拡大しています。従来、人事担当者が手作業で行っていたスキルの棚卸しや分析は、多くの時間と手間がかかるうえに、評価の主観性や見落としのリスクも伴っていました。

一方で、AIを活用すれば、社内に点在するさまざまなデータを高速かつ正確に処理し、スキルの過不足を明確に浮き彫りにすることが可能です。データベース化された人事評価や業務実績、自己申告などの情報をもとに、スキルの傾向を自動で抽出し、組織や職種ごとの「理想のスキル構成」とのギャップを数値化することで、リスキリングや再配置の意思決定がより具体的かつ合理的になります。

このようなアプローチは、特定の部署に偏りがあるスキルの分布や、将来の業務要件に備えた育成領域の優先順位付けにも大きな示唆を与えてくれます。

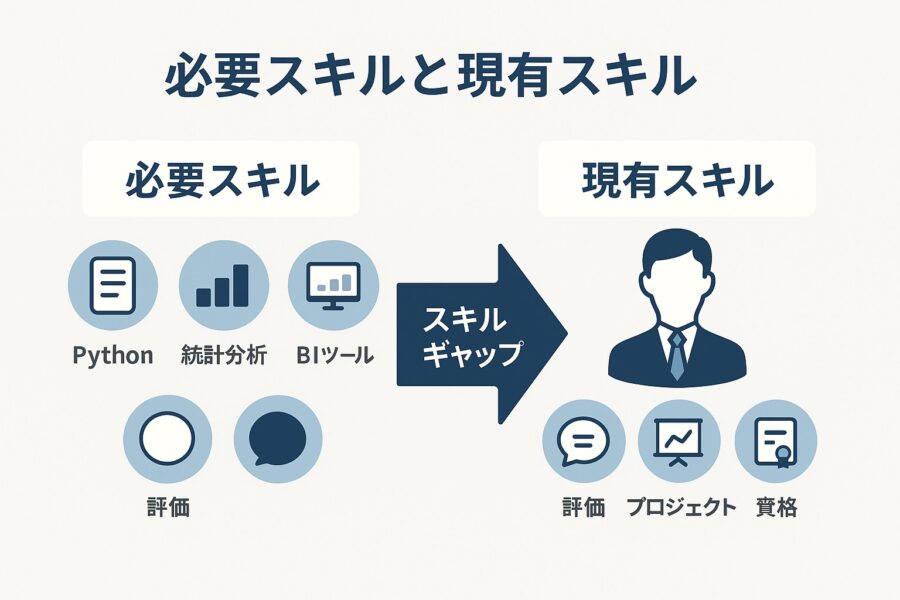

「必要スキル」と「現有スキル」の定義と構造

スキルギャップを正確に捉えるには、まず「必要スキル」と「現有スキル」をそれぞれ明確に定義することが前提となります。

「必要スキル」

その職務やポジションを遂行するうえで求められる知識や経験、技術などを意味します。これは企業の事業戦略や担当業務の性質、さらに業界動向や技術革新のスピードなどに応じて定義されるものであり、定期的な見直しが必要です。たとえばデータドリブン経営を進める企業であれば、「Pythonでのデータ処理経験」「統計解析」「BIツールの操作」などが必要スキルに含まれるかもしれません。

「現有スキル」

実際に従業員が現在持っているスキル群のことです。人事評価のコメント、過去のプロジェクト実績、研修履歴や資格情報、さらには本人の自己申告など、多角的な情報をもとに構成されます。現場感や定性的な情報も重要ですが、一定の基準で整理・数値化することで、比較しやすくなります。

この両者を構造的に整理し、項目ごとにマッチングさせることで、どのスキルが足りていて、どこに課題があるのかを視覚的・数値的に把握することが可能となります。結果として、研修対象の選定や、外部人材の採用判断がブレずに行えるようになります。

ExcelマクロやクラウドAIツールでできる簡易分析

中小企業をはじめとする多くの組織にとって、本格的なAIシステムをいきなり導入するのはハードルが高いのも事実です。そこで現実的な選択肢として注目されているのが、ExcelマクロやクラウドAIツールを活用した段階的な導入です。

まず、Excelマクロを使った簡易分析は非常に有用です。スキル項目と従業員の保有レベルを一覧化し、自動計算で必要スキルとの差分を算出すれば、社内のスキル分布や個々の強み・弱みを直感的に把握できます。スキルマップやヒートマップ、適正チャートなども比較的容易に作成でき、視覚的にも分かりやすい資料として活用可能です。

一方、クラウドベースのAIツールは、より高度で柔軟な分析を可能にします。こうしたツールでは、機械学習によるパターン抽出や、異常値の自動検知、将来予測などが実装されており、人的作業では難しい洞察を得ることができます。たとえば、入力されたスキルデータから類似性を分析し、「このスキルを持つ人材は次にどのスキルを習得すべきか」といった育成ルートの示唆を出すことも可能です。

組織の規模やITリテラシー、コスト許容度に応じて、まずはExcelベースで始め、必要に応じてクラウドAIへ移行していく段階的な導入が現実的です。

実際の分析イメージ(スキルマップ/レーダーチャートなど)

実際にスキルギャップを分析する際には、視覚的に把握しやすいフォーマットを用いることが有効です。なかでも「スキルマップ」や「レーダーチャート」は、代表的な手法として多くの企業で活用されています。

スキルマップは、各従業員のスキル項目とレベルを一覧表に落とし込み、色分けやスコア化によって習熟度の分布を可視化するものです。部署単位で整理すれば、どのスキルが偏っており、どこに補強が必要かが一目で把握できるようになります。たとえば「プロジェクトAに必要なスキルに対し、誰が即戦力になるのか」を判断する材料にもなります。

一方のレーダーチャートは、個人やチーム単位のスキルプロフィールを放射状のグラフで示すもので、バランスの良いスキル構成か、あるいは特定領域に偏っているかを直感的に把握できます。グラフを比較すれば、研修や配属の必要性を明確に伝えることができ、社内での説明資料としても効果的です。

たとえば、チームのレーダーチャートを分析した結果、「分析系スキルは十分にあるが、プレゼンテーション能力が弱い」と判明すれば、次の育成施策としてプレゼン研修の導入を優先する判断ができます。このように視覚化されたデータは、スキルアップを促す具体的なアクションにつなげやすくなるのです。

分析結果の活用方法と実務での応用

AIを活用してスキルギャップを可視化しただけでは、実際の課題解決にはつながりません。重要なのは、分析から得られた示唆をもとに具体的なアクションを起こすことです。スキルデータを基に、研修や育成施策、採用基準の見直し、配置の最適化までを一貫して進めることで、スキルギャップははじめて解消に向かいます。

さらに、こうした取り組みを社員と共有し、成長の機会として活用することによって、個人のモチベーション向上と組織全体の生産性向上が両立します。本章では、スキル分析結果の具体的な活用方法を3つの観点から解説します。

研修計画や育成施策への反映方法

まず、スキルギャップ分析のもっとも基本的な活用先は育成計画や研修施策の立案です。AIによって明らかになったギャップを基に、どの分野に対して育成リソースを集中させるかを判断できます。たとえば、「AIツールの活用力」や「定量分析の基礎力」に全体的な弱さが見られた場合、それに対応する専門研修を企画することで、育成効果を最大化できます。

また、スキルマップを個人ごとに作成することで、一人ひとりの習熟度に合わせたパーソナライズ研修が可能になります。ある社員にはExcelマクロ操作の実践コースを、別の社員にはデータサイエンスの基礎講座を提供するなど、内容や進度を柔軟に調整することで、より効率的な学習が期待できます。

さらに、座学だけでなく実務と結びつけた育成の場も重要です。オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)やメンター制度を通じて、習得したスキルを日常業務の中で実践する機会を設けることで、知識の定着と応用力の向上が促されます。特に中小企業では、現場で学ぶ機会を戦略的に設計することが、育成効果を高める鍵となります。

採用要件やジョブディスクリプションの見直し

スキルギャップの可視化は、採用方針や職務定義(ジョブディスクリプション)の再設計にも有効です。組織として今後どのスキルが求められるのかが明確になれば、その要件に沿った人材像を新たに定義できます。たとえば、分析結果によりデータ活用スキルの不足が明らかになった場合、データエンジニアやBIツールに精通した人材を新たに採用対象とすることが検討できます。

同時に、既存のジョブディスクリプションが現場の実態とズレていないかを見直すことも欠かせません。必要とされるスキルが従来と変わっている場合、それを反映した職務内容のアップデートが求められます。これにより、社内外を問わず、職務に対する認識が一致し、期待値のミスマッチを防ぐことができます。

また、社員のスキルデータをもとに適材適所の人材配置を行うことで、業務の効率化やプロジェクト推進力の強化にもつながります。たとえば、新規のAI開発案件では、機械学習やPythonのスキルを持つ人材を横断的に招集する、といった柔軟なチーム編成も可能になります。

社員との共有によるモチベーション向上効果

分析結果は企業側だけで完結させるのではなく、社員とオープンに共有することによって、モチベーションの向上にもつなげることができます。透明性のある情報提供は、社員に対して「自分がどう評価され、何を期待されているのか」を明確に伝える機会になります。

たとえば、スキルマップやチャートをもとに、「今の自分に足りないスキル」「次のプロジェクトで必要とされる能力」が可視化されることで、社員自身がキャリアを主体的に設計しやすくなります。また、半年後の研修や異動のタイミングに向けた学習計画を立てることで、学びの習慣化も促進されます。

さらに、定期的にスキルレビューやフィードバック面談を行うことで、成長の実感を得やすくなり、長期的なエンゲージメントの維持にもつながります。こうした取り組みを通じて、企業全体としても“育てる文化”が根づきやすくなり、組織の成長サイクルを加速させることが可能です。

小規模組織でも実現可能な運用ステップ

AIを活用したスキルギャップの可視化は、大企業だけの取り組みではありません。中小企業や少人数のチームでも、工夫次第で無理なく導入することが可能です。特別なシステムや大規模な投資を前提とせず、限られたリソースの中で始める“現実解”がいくつも存在します。

以下では、実際にスモールスタートで導入を進める際の基本的なステップと、成功企業に共通するポイント、そして避けたい失敗とその回避策を紹介します。

スモールスタートのすすめ:最低限の仕組みとツール

スキルギャップの可視化を始めるにあたっては、段階的に整えていくことが成功の近道です。最初から完璧な体制を目指すのではなく、身近なツールと明確な目的を持って、小規模な試行からスタートすることが推奨されます。

ステップ①:基本的な情報の収集

まずは、現場のスキル情報を集める仕組みをシンプルに整えることから始めましょう。たとえば、GoogleフォームやExcelで簡単なアンケートを作成し、社員が現在持っているスキルや今後伸ばしたい分野を自己申告できるようにします。重要なのは、過度な設問数や複雑な入力形式を避け、回答しやすい仕組みをつくることです。

ステップ②:手軽に分析するためのAIツール導入

次に、収集したデータを効率的に分析するための簡易ツールやAI機能を導入します。たとえばGoogle AutoMLや、Pythonの「pandas」「scikit-learn」など、無償または安価に使えるライブラリを活用すれば、手元のデータから基本的なスキル傾向を把握できます。AIといっても、最初は難解なアルゴリズムを扱う必要はありません。スキル分布やギャップを“数値とグラフで可視化する”ことが第一歩です。

ステップ③:結果に基づいたアクションを設計

最後に、分析結果をもとに具体的な行動計画を立案します。たとえば、「営業部門におけるデータ分析スキルが弱い」という結果が得られた場合、対象者向けに短期トレーニングを設定する、あるいは得意なメンバーをOJTの支援役に割り当てるといった取り組みが考えられます。小さな改善を積み重ねることで、継続的な組織強化が実現できます。

成功する企業が押さえているポイント

スキルギャップ可視化の取り組みで成果を上げている企業には、共通して押さえているポイントがあります。

① 目標の明確化と社内での共有

まず重要なのは、「何のためにスキル可視化を行うのか」という目的を明確にし、それを経営層から現場まで共有することです。たとえば、「来期のプロジェクトに向けて、AIスキルを底上げする」といった具体的なゴールがあることで、全員が同じ方向を向いて取り組みやすくなります。

② 柔軟な試行とスケーリング

導入時にうまくいかない部分があっても、柔軟に見直し、段階的に改善していく姿勢が求められます。最初の試行プロジェクトで効果が見られた手法を他部門に展開し、逆にうまく機能しなかった箇所は手法を修正する。このような小さなPDCAを回し続けることで、組織に定着する仕組みへと育てることができます。

③ データの透明性と信頼性

従業員からスキル情報を収集するうえで、「この情報がどのように使われるのか」を丁寧に説明することも重要です。情報の使い道や目的を説明せずに収集を始めてしまうと、正確な回答が得られなかったり、不信感を招くおそれがあります。定期的な更新や入力内容の妥当性チェックなども忘れずに行いましょう。

④ 外部の専門知識を取り入れる

自社だけでAIやデータ分析の仕組みを整えるのが難しい場合は、外部の専門家やツールベンダーの力を借りるのも有効です。短期間のアドバイザリー契約や、小規模プロジェクトへの外部参加など、部分的な外部支援であっても、大きな前進につながります。

【事例①:製造業A社|Excelマクロ活用で“見える育成”を実現】

地方に拠点を持つ従業員80名ほどの製造業A社では、IoT機器やデジタル制御装置の導入が進む一方で、現場のITスキル格差が生産性のばらつきにつながっていました。そこで同社は、自己申告シートと上司評価を組み合わせたExcelベースのスキルマップ作成をスタート。

Excelマクロで簡易的に集計・可視化する仕組みを構築し、「制御機器の操作スキル」「データ入力の正確性」「トラブル対応力」などの項目を整理しました。その結果、若手層の一部にスキルの偏りがあることが判明し、特定テーマに絞った短期OJTを導入。

取り組み開始から半年で、現場の属人性が軽減され、突発トラブル時の対応スピードが向上。同時に、従業員アンケートでは「自分の強み・弱みが明確になった」「学びの優先順位がわかる」といった声もあり、自己成長の意識改革にもつながったといいます。

よくある失敗とその回避策

スキルギャップ可視化の取り組みでは、いくつかの典型的な失敗パターンが見られます。しかし、それらは事前の工夫と段階的な導入で十分に回避可能です。

① データの精度が不十分

曖昧な質問設計や形式ばかりに偏った入力方法では、誤解を招く回答や入力ミスが増え、結果の信頼性が損なわれます。記述形式と選択形式のバランスを工夫したり、回答例を示すなどして、回答者がイメージしやすい設計を心がけましょう。

② 分析後のアクションが不明確

せっかく収集・分析したデータも、活用方針が不明確なままでは形骸化してしまいます。スキル傾向の把握にとどまらず、「この分析結果をどのように施策へ結びつけるか」をあらかじめ計画に盛り込むことが大切です。

③ 現場の理解や協力が得られない

分析がうまく機能しない原因のひとつに、現場からの信頼が得られていないケースがあります。「管理のために使われるのでは?」という懸念を払拭するためにも、フィードバックの場を設け、双方向の対話を継続する姿勢が重要です。

まとめ:継続的な可視化が組織を強くする

スキルギャップの可視化は、単なる「人材の棚卸し」にとどまるものではありません。現場の実態を客観的に把握し、育成や採用、配置の判断を“勘”から“戦略”へと転換する起点になります。特に、変化の激しい今の時代においては、「誰が何をできるのか」「何が足りていないのか」を正確に把握することが、企業の競争力そのものを左右します。

AIや身近なツールを活用すれば、中小企業でも段階的かつ無理のない形でスキルの可視化は実現可能です。大切なのは、完璧を目指すことではなく、小さく始めて、結果を行動につなげ、継続的に改善を重ねていくこと。従業員一人ひとりの成長実感が、やがて組織全体の底上げへとつながっていきます。

“スキルを見える化すること”は、未来に向けた投資であり、組織をしなやかに進化させる力です。今こそ、取り組みを始めるタイミングかもしれません。