更新日

人的資本経営

ダイバーシティ 経営を実現する5つのステップ ― 成功事例と導入効果から学ぶ実践ガイド

国内外の多くの企業が、持続的な成長や競争力の強化を目指すうえで、 ダイバーシティ 経営を重要な経営課題として位置づける動きが加速しています。少子高齢化やグローバル化が進む現代社会では、従来の均質な組織運営では、新たな人材の確保や多様化する市場ニーズへの柔軟な対応が難しくなりつつあります。そこで、従業員一人ひとりの個性や経験、価値観を尊重し、多様性を積極的に組織に取り込むことが、イノベーションの創出や生産性向上、さらには企業ブランドの信頼性向上につながると考えられています。

しかし、実際に導入を検討する経営者や人事責任者の中には、「何から始めればよいのか」「制度や評価の仕組みをどう整えるべきか」「導入によって得られる成果は何か」といった疑問や不安を抱えるケースも少なくありません。そこで本記事では、 ダイバーシティ 経営を段階的に実践するための5つのステップを整理し、資生堂やマイクロソフトといった先進企業の事例も交えながら解説します。全体像から実践方法、成果測定のポイントまで体系的に理解できる内容となっており、これから多様性経営を推進したい企業にとって有益な情報を厳選してお届けします。

Contents

ダイバーシティ 経営とは

ダイバーシティ 経営とは、性別・年齢・国籍・文化的背景・価値観など、異なる特性やバックグラウンドを持つ人材を積極的に受け入れ、それぞれの強みを組織運営に活かす経営スタイルです。単に多様な人材を集めるだけでなく、その多様性を企業の成長や変革の原動力として活用することを目的としています。

定義と背景

この考え方が重要視される背景には、少子高齢化による労働力人口の減少、海外市場への進出や国際競争への対応、そして消費者ニーズの多様化など、企業を取り巻く環境変化があります。こうした状況の中では、従来の均質的な組織構造や人材活用の枠組みでは限界があり、社員一人ひとりの個性や経験を尊重し、能力を最大限に引き出す経営への転換が不可欠です。

さらに、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGs(持続可能な開発目標)といった国際的な枠組みへの対応は、社会的評価だけでなく投資判断にも直結します。投資家や取引先から信頼を得るためにも、多様性を重視した組織づくりは避けて通れません。このような背景から、多くの企業がダイバーシティ経営を経営戦略の中核に据え、制度整備や文化醸成に取り組む動きが広がっています。

※外国人採用に関する他の記事もございます。是非こちらもご覧ください。

ダイバーシティ &インクルージョン(D&I)の違い

ダイバーシティ は「多様な人材が存在する状態」を指します。一方、インクルージョンは、その多様な人材が平等に受け入れられ、能力を十分に発揮できる環境や仕組みを意味します。多様性があっても、それが活かされなければ組織力向上にはつながらないため、この両者を組み合わせた取り組みが欠かせません。

インクルージョンが機能している組織では、意見交換が活発になり、心理的安全性が高まります。結果として、従業員のエンゲージメントやチームの一体感が向上し、長期的な成果創出に結びつきます。

なぜ今、企業に多様性が求められるのか(少子高齢化・グローバル化・ESG対応)

少子高齢化により労働力人口が減少する中、企業は年齢や性別、国籍などの枠を超えて、多様な人材を採用・活用する必要性が高まっています。さらに、グローバル化によって海外市場との接点が増え、異文化理解や多角的な視野を持つ人材が不可欠となっています。

加えて、ESGやSDGsへの取り組みは投資家や消費者からの評価にも直結します。多様性を尊重し活用する企業は、社会的信頼やブランド価値を高めやすく、優秀な人材の確保にも有利です。多様性のある職場はイノベーションが生まれやすく、従業員の満足度や定着率の向上にも寄与するため、今こそ ダイバーシティ 経営の本格的な導入が求められています。

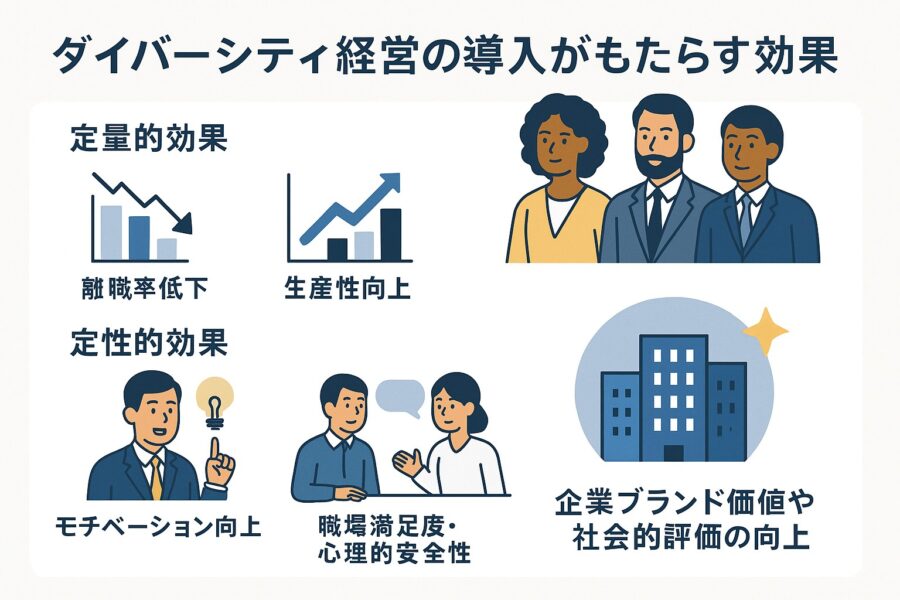

ダイバーシティ 経営の導入がもたらす効果

ダイバーシティ 経営は、単なる理念ではなく、離職率の低下や生産性向上といった明確な成果をもたらす実践的な経営戦略です。数値として表れる効果に加え、職場文化やブランド価値の向上といった定性的なメリットも期待できます。

定量的効果(離職率低下・生産性向上)

ダイバーシティ 経営を導入すると、まず離職率の低下という目に見える効果が表れます。性別や年齢、国籍、働き方に対する柔軟性が広がることで、従業員が「自分に合った環境で働けている」と感じやすくなります。実際、社内アンケートや人材構成の分析を行い、多様性を高めた企業では、転職希望者の減少や職場への愛着度の上昇が確認されています。

さらに、多様なバックグラウンドを持つ人材が集まることで、これまでにない発想や視点が生まれやすくなります。その結果、業務効率化や新規事業の創出につながり、生産性や売上の向上といった経営指標の改善が実現します。実際に先進企業では、施策導入後にチームのパフォーマンス指標や目標達成率が向上した事例が報告されており、定量的な成果が経営の説得力ある根拠となっています。

定性的効果(モチベーション向上・職場満足度・心理的安全性)

ダイバーシティ 経営は数字だけでなく、組織文化の質にも好影響を与えます。多様性を尊重する環境では、従業員が自身の価値観や能力を認められることで、モチベーションや主体性が高まり、仕事への前向きな姿勢が強まる傾向があります。

加えて、インクルージョンを意識したマネジメントや制度設計を取り入れることで、職場満足度が向上します。自分らしい働き方やキャリア形成が可能な環境では、心理的安全性が高まり、意見やアイデアを安心して共有できる職場風土が定着します。たとえば、 ダイバーシティ 研修やロールモデル育成に力を入れている企業では、現場でのコミュニケーションが活性化し、チームの結束やイノベーションの創出につながった事例が多く見られます。

企業ブランド価値や社会的評価の向上

ダイバーシティ 経営を推進する姿勢は、企業ブランドや社会的評価にも直結します。多様な人材を積極的に登用し、差別や格差是正に取り組む企業は、消費者・取引先・投資家など幅広いステークホルダーから高く評価されます。

特に近年は、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGs関連の取り組みが採用や投資の判断材料となる傾向が強まっており、多様性推進そのものが企業イメージ向上やマーケティング面での優位性につながるといえます。さらに、社内外への広報や先進事例の積極的な発信は、企業の社会的責任の遂行とブランド構築の両面を強化します。

その結果、優秀な人材の定着や新たな採用ルートの開拓、パートナー企業との信頼関係の強化など、長期的な企業成長を支える基盤づくりへと発展していきます。

ダイバーシティ 経営を実現する5つのステップ

現状把握から改善までを段階的に進めることで、多様性を組織力へと変えることができます。以下の5つのステップを踏むことで、計画的かつ着実な推進が可能になります。

① 現状把握と課題抽出(社内アンケート・人材構成分析)

ダイバーシティ経営の第一歩は、自社の現状を正確に把握し、課題を明確化することです。まず、従業員の性別・年齢・国籍・雇用形態などの属性を分析し、多様性の現状を数値で可視化します。部門別・職階別の人材構成比や、社内アンケートによる意識調査を組み合わせることで、部門間の偏りや意識の差を明らかにできます。

例えば、女性管理職比率、外国籍社員の在籍数、障がい者雇用状況、働き方に関する満足度など、複数の指標で現状を把握することが重要です。この過程で、不均衡が生じている部分や改善の余地がある領域を洗い出し、背景にある原因や潜在的な課題も掘り下げます。

この現状分析で得られるデータは、今後の目標設定や施策立案の確かな根拠となるため、定量的・定性的な両面から調査を行い、経営層と現場が連携して土台を整えることが不可欠です。

② 目標設定と経営層のコミットメント

現状分析を踏まえたら、次は具体的な目標を設定します。たとえば、「管理職に占める女性比率を30%に引き上げる」「外国籍人材の採用比率を10%向上させる」「リモートワーク利用率を50%まで拡大する」など、達成状況が測定できる数値目標を掲げます。

この段階で欠かせないのは、経営層が本気でコミットしている姿勢を社内外に示すことです。トップや役員が自ら推進の旗を振り、施策の意義や方向性を継続的に発信することで、現場からの理解と協力が得やすくなります。

目標は評価制度や経営計画にも組み込み、推進チームの設置や定期的な進捗報告会の開催など、形だけではない全社的な取り組み姿勢を明確にすることが、定着への近道です。

③ 具体的施策の策定(柔軟な働き方・評価制度・研修など)

目標達成には、現実的かつ多面的な施策が必要です。柔軟な働き方としては、在宅勤務やフレックスタイム制、時短勤務など、ライフステージや個人事情に応じた制度を整備します。

加えて、昇進や評価における不平等をなくすために、性別や年齢、国籍にとらわれない公正な評価制度の構築が欠かせません。評価基準には業績や能力だけでなく、リーダーシップやチーム貢献度など多面的な指標を採用します。

さらに、ダイバーシティ研修や異文化理解セミナーなどを実施することで、社員の意識改革とコミュニケーション力向上を図ります。こうした施策は、先進企業の事例を参考にしつつも、自社の文化や課題に合ったオリジナル要素を加えることで、効果が一層高まります。

④ 施策の実行と社内浸透(ロールモデル活用・社内広報)

施策を策定したら、次は実行と社内浸透です。まずは、ダイバーシティ推進の象徴となるロールモデル人材を育成し、その成功事例や体験談を社内外に発信します。こうした具体例は、現場に「自分にもできる」という共感と行動意欲をもたらします。

浸透には、広報活動も欠かせません。社内掲示板や定期ニュースレター、ワークショップを通じて施策の進捗や新制度の内容を共有します。また、社外への広報やイベント登壇などで、企業の取り組み姿勢を広く発信することも、ブランド強化に有効です。

あわせて、従業員の声を吸い上げる相談窓口やフィードバック制度を整えることで、施策が現場に根付きやすくなります。

⑤ 効果測定と改善サイクルの構築

施策の実行後は、定期的な効果測定と改善が必須です。人材構成比率や離職率、働き方満足度、エンゲージメントスコアなどをKPIとして設定し、数値で効果を確認します。社内アンケートやインタビューを通じた定性的評価もあわせて実施し、成果と課題を多角的に把握します。

改善が必要な場合は、制度や運用方法を迅速に見直し、必要に応じて研修内容の更新や評価基準の修正を行います。このプロセスは半年や年度ごとのサイクルで繰り返すことが理想です。

こうしてPDCAサイクルを継続的に回すことで、ダイバーシティ経営は一過性の施策ではなく、企業文化として根付き、長期的な成長とイノベーション創出の土台となります。

国内外のダイバーシティ経営成功事例

国内外で成果を上げている企業の取り組みからは、導入や定着のための実践的なヒントを得ることができます。ここでは、日本と海外それぞれの代表的な事例を紹介します。

【日本企業】株式会社資生堂 – 女性活躍推進とグローバル人材育成

株式会社資生堂は、女性活躍推進とグローバル人材育成を両輪とするダイバーシティ経営を展開しています。特に管理職への女性登用を積極的に進めており、2022年度には女性管理職比率が40%を突破。業界内でもトップクラスの成果を記録しています。

また、育児や介護との両立を支援するため、時短勤務や在宅ワークなどの柔軟な働き方制度を早期から導入。社員がライフステージに合わせて働き方を選べる環境を整えています。

人材育成の面では、海外拠点からの登用や社内言語の英語化を推進し、多国籍なチームづくりを加速。加えて、D&I推進研修やロールモデル社員の事例発信を積極的に行い、社内外への広報活動を通じてブランド価値を高めています。

資生堂の事例は、「トップのコミットメント」から「現状把握・課題抽出」「評価制度改善」「社内浸透」「効果測定と改善」までの一連のステップをバランスよく実行している点が特徴です。その着実なプロセスは、これからダイバーシティ経営を本格化させたい日本企業にとって、大きな参考となるモデルケースです。

【海外企業】マイクロソフト – 多文化チームによるイノベーション創出

マイクロソフトは、ダイバーシティ&インクルージョンをグローバル戦略の中核に据え、多文化チームが持つ多様な発想をイノベーションにつなげています。性別や国籍だけでなく、文化的背景や価値観、ライフスタイルの違いを尊重する採用・評価制度を構築し、従業員が能力を最大限に発揮できる環境を実現しています。

具体的な取り組みとしては、異文化理解プログラム、インクルーシブなリーダー育成、柔軟な在宅ワーク制度、LGBTQコミュニティ支援などを多角的に実施。こうした包括的な施策により、社員同士が安心して意見を交わし合える職場風土を醸成しています。

その結果、グローバル規模での新しいアイデアや製品開発が加速し、急速に変化する市場や多様化する消費者ニーズにも迅速に対応できる競争力を獲得しています。

マイクロソフトの事例は、ダイバーシティ経営が単なる社会的責任にとどまらず、企業成長をけん引する「エンジン」になり得ることを示しており、日本企業が海外市場で成果を上げるためのヒントにもなります。

中小企業がダイバーシティ経営を導入する際のポイント

中小企業がダイバーシティ経営を進めるには、コストや人員リソースの制約を踏まえつつ、現実的かつ持続可能な方法で定着を図ることが重要です。以下の視点を押さえることで、無理のない導入と効果的な推進が可能になります。

低コストで始められる施策例(時短勤務・在宅ワーク制度)

中小企業でもすぐに取り組める代表的な施策として、時短勤務や在宅ワークの導入があります。業務を担当やプロジェクト単位で見直し、フレックスタイム制やシフト制を取り入れるだけでも、多様なライフスタイルや家庭環境に合わせた柔軟な働き方が可能になります。

在宅ワークは、遠隔地在住や家族の事情を抱える人材にも活躍の場を広げる効果があり、優秀な人材の採用や定着に直結します。導入時のコストも、既存のITツールやオンライン会議システムを活用すれば、特別な設備投資を抑えつつスムーズに業務管理やコミュニケーションを行えます。

さらに、導入前には社内アンケートで従業員のニーズを把握し、小規模な試験運用から始めることで、現場の実態に合った制度設計が可能になります。こうした小回りの利く取り組みは、中小企業の柔軟性を活かしたダイバーシティ推進の第一歩となります。

地域性や業界特性を活かした多様性推進

中小企業がダイバーシティ経営を定着させるには、地域や業界の特性を反映した取り組みが効果的です。例えば、地方の伝統産業では、世代間での技術継承や多国籍人材の採用を通じた技能多様化が有効です。

また、飲食・福祉・ITなど業種ごとに、多様性へのニーズや課題は異なります。地元の外国人留学生の雇用、業界団体と連携した研修やネットワークづくりなどは、地域資源や業界特性を活かした実践例です。これにより、従業員の定着や地域発のイノベーション創出が期待できます。

さらに、自治体や商工会議所などの外部機関を積極的に活用すれば、ノウハウの獲得やネットワーク構築にかかる負担を軽減できます。業界・地域特性に即した独自の推進体制を整えることが、競争力向上と持続的成長のカギとなります。

社内の心理的安全性を高めるためのマネジメント手法

ダイバーシティ経営の定着には、従業員が安心して意見やアイデアを出せる心理的安全性の確保が不可欠です。そのためには、管理職やリーダーが傾聴と共感を重視したマネジメントを実践する必要があります。

具体的には、定期的な1on1ミーティングやチームごとのフィードバック会議を行い、従業員の課題や悩みを早期に把握して適切なサポートを提供します。また、異なる文化や価値観を持つメンバー間の理解促進には、ダイバーシティ研修やアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)講習が有効です。

加えて、失敗や意見の違いを否定せず、学びの機会として前向きに受け止める職場風土をつくることも重要です。心理的安全性の高い環境では、社員の主体性や創造性が引き出され、ダイバーシティ経営の改善サイクルも円滑に回ります。

ダイバーシティ経営の評価と改善方法

ダイバーシティ経営を効果的に定着させるためには、数値や満足度を指標として継続的に効果を検証し、必要に応じて制度や運用を改善するプロセスが欠かせません。

KPI・指標設定のポイント(人材構成比率・離職率・従業員満足度)

有効性を正しく測るためには、まず適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が必要です。基本的な指標としては、性別・年齢・国籍などに基づく人材構成比率、離職率、従業員満足度が挙げられます。これらは、ダイバーシティの進捗や課題を客観的に把握するための基礎データとなります。

たとえば、管理職に占める女性や外国籍社員の割合の推移、時短勤務や在宅ワークの利用率、各制度に対する従業員満足度などを定期的にモニタリングします。また、アンケートや社内ヒアリングを組み合わせれば、制度の使いやすさや現場の受け止め方といった“肌感覚”に近い評価も得られます。

さらに、定量的なデータだけでなく、働き方やキャリア選択の幅、職場の雰囲気、コミュニケーションの活性度といった定性的要素も指標に含めることで、実態に即した改善方針を立てやすくなります。。

定期的な効果測定とフィードバックの仕組み

ダイバーシティ施策は、導入して終わりではなく、定期的な検証と改善が前提です。半年や年度ごとに人材構成比率、離職率、従業員満足度などを分析し、その結果を経営層から現場まで共有します。

この際、アンケート調査やヒアリングで現場の声を拾い上げることが重要です。さらに、管理職を対象としたフィードバック会議を開くことで、現場での実効性や新たな課題を把握できます。こうした仕組みが整えば、制度設計や運用上の不備を早期に発見し、迅速に改善できます。

また、進捗や成果を社内ポータルやニュースレターで公開するなど、透明性のある情報発信は社員の納得感と信頼感を高めます。結果を踏まえて柔軟に方針を見直すことが、ダイバーシティ経営の持続的な成長につながります。

改善サイクルを継続させるための社内体制づくり

継続的に成果を高めるためには、改善サイクルを回すための社内体制が不可欠です。専任の推進チームやワーキンググループを設置し、計画・実行・評価・改善までを一貫して担う仕組みを整えます。経営層と現場が密に連携することで、意思決定のスピードや施策の柔軟性が高まります。

定期的な施策報告会やフィードバック会議を通じて、進捗や成果を社内全体で共有します。また、現場からの意見や改善案を吸い上げて次期方針に反映する仕組みも必要です。

さらに、外部の専門家やコンサルタントとの連携、自治体や関連団体とのネットワーク構築を通じてノウハウを獲得すれば、社内の取り組みを強化できます。改善サイクルを止めない組織は、ダイバーシティ経営を進化させ続け、企業の成長基盤を着実に固めることができます。

まとめ:ダイバーシティ経営は企業成長の持続的エンジン

ダイバーシティ経営は、単なる理念や一時的な流行ではなく、離職率低下や生産性向上、ブランド価値強化などの実績をもたらす経営戦略です。本記事で紹介した5つのステップ(現状把握→目標設定→施策策定→実行・浸透→効果測定・改善)を計画的に進めることで、多様性を組織力に変えることができます。

資生堂やマイクロソフトの事例が示すように、トップのコミットメントと現場の共感を両立させ、制度と文化の両面から推進することが成功の鍵です。特に中小企業においては、低コストで始められる施策や地域・業界特性を活かした取り組みが有効であり、限られたリソースでも成果を上げられます。

重要なのは、導入して終わりにせず、KPIによる継続的な効果検証と改善サイクルの確立を怠らないことです。こうした取り組みを地道に積み重ねることで、多様性は企業文化として根づき、変化の激しい時代においても持続的な成長を支える強固な基盤となります。