更新日

人材採用

採用で成果を出す企業の「 面接官育成 」術!トレーニングで採用力強化

自社での採用活動に携わる担当者の中には、「本当に優秀な人材を見抜けているのか」や「面接官によって評価にばらつきが出てしまう」といった悩みを抱える方が少なくありません。現代では、面接官のスキルや姿勢がそのまま企業の採用成果やブランドイメージに直結する時代となっています。優秀な人材の確保はもちろん、候補者に与える印象も企業の評価に影響するため、面接官の育成は極めて重要です。この記事では、面接官トレーニングの必要性から具体的な育成方法まで、体系的に解説します。

ビジネスマナーや質問力、傾聴力といった面接官に求められるスキルはもちろん、面接プロセスの属人化を防ぐための標準化の方法や、チェックリスト・マニュアルの効果的な活用法まで網羅的に紹介しています。 面接官育成 を仕組み化することで、採用力の強化や内定辞退率の低減、さらには企業全体の成長につなげることが可能です。

「初めて面接を担当する」「 面接官育成 に自信がない」「採用成果をより高めたい」と考える企業の人事担当者や経営層は、ぜひ最後までご覧ください。本記事を参考にすることで、効率的かつ効果的な採用活動の実現に役立てられます。

Contents

企業の採用活動における面接官の重要性

企業の面接官は、採用活動の成否を左右する重要な役割を担っています。適切な育成がなされていれば、採用力の強化だけでなく、組織全体の成長にも直結します。

面接官の役割とは?

面接官は単に人材を選ぶ担当者ではなく、企業の信頼性やブランドイメージにも影響を与える存在です。面接官のスキルが採用活動の質を左右する大きな理由の一つは、評価基準の明確さです。評価基準が曖昧だと、面接が属人的になり、主観的な判断が増え、不適切な選考や人材のミスマッチが起こりやすくなります。

さらに、面接官の質問力や情報収集能力が高ければ、求職者の本質を正確に見抜き、組織にマッチした即戦力人材を判断できます。加えて、ビジネスマナーや対人スキルも重要です。これらが備わっていれば、求職者に誠実で好印象な対応ができ、内定辞退率の低下にもつながります。

このように、面接官のスキルの有無が採用活動の質に直結するため、体系的で継続的なトレーニングが不可欠です。

面接官トレーニングの必要性

面接官トレーニングを実施することで、採用プロセスの効率化と内定辞退率の低減を実現できます。育成が不十分な場合、評価は個人の感覚に頼りがちとなり、選考の一貫性が保てません。

トレーニングを通じて、質問力・傾聴力・応募者対応力を高めることで、企業が求める人材像に沿った適切な判断が可能になります。また、コミュニケーション力やビジネスマナーを強化することで、求職者への誠実な対応ができ、面接全体の納得感や評価の公平性が向上します。

その結果、求職者の企業への信頼が高まり、内定辞退率の低減と採用活動の効率化につながります。面接官教育は、採用力を高める上での基盤となる取り組みであり、継続的なトレーニングの導入が重要です。

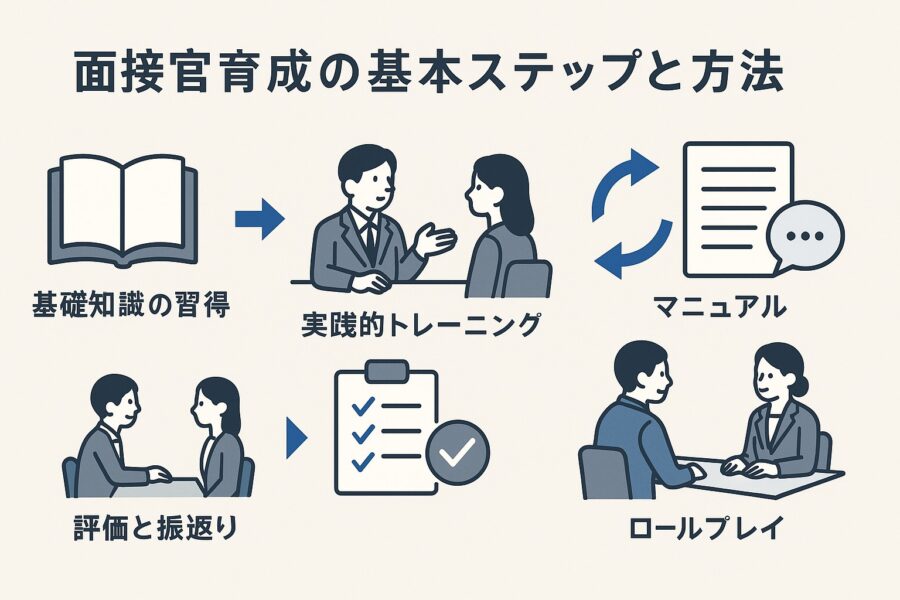

面接官育成 の基本ステップと方法

面接官を育成する際は、基礎知識の習得 → 実践的トレーニング → 評価と振り返りというサイクルを踏むことが重要です。段階的に進めることで、面接官としての能力を着実に高めることができます。体系的なステップを踏むことで、面接の属人化を防ぎつつ、組織全体で一定の質を確保できるようになります。

ロールプレイングで面接官スキルを向上させる

ロールプレイングは、実際の面接を想定して行う実践的なトレーニング手法です。面接官役と応募者役に分かれ、模擬面接を行うことで、質問力や傾聴力、応募者対応力を現場に近い形で磨くことができます。

例えば、想定される質問や評価基準を事前に決め、役割を交代しながら複数回実施すると、様々なシチュエーションでの対応経験を蓄積できます。また、トレーニング後のフィードバックによって、自身の課題や改善点が具体的に明確になるため、次回の面接にすぐに活かせます。

このロールプレイを継続的に取り入れることで、面接官は自信を持って本番に臨めるだけでなく、面接の属人化を防ぎ、評価の標準化もしやすくなります。組織全体で実施することで、スキルの均一化と面接品質の向上が期待できます。

マニュアル作成と共有の重要性

面接業務を標準化し、評価基準を明確化するためには、面接官向けマニュアルの作成と社内での共有が欠かせません。マニュアルには、企業ごとの評価項目、質問例、対応手順、注意点などを具体的にまとめます。

このような資料を活用して面接官同士で情報を共有することで、面接の属人化を防ぎ、認知バイアスや主観による評価のばらつきを減らすことができます。また、マニュアルが整備されていれば、新任の面接官も安心して業務に臨め、引き継ぎの際にも役立ちます。

さらに、定期的にマニュアルを見直し、評価基準をアップデートすることで、採用活動の質を継続的に向上させることが可能です。情報共有と標準化の仕組み作りは、組織の採用力強化に直結します。

面接官チェックリストでスキル向上を効率化

面接官チェックリストは、自分自身の面接対応力や質問力を振り返るためのツールです。評価基準を細かく設定することで、面接前後の自己確認や課題抽出が効率的に行えます。

例えば、面接前には「応募者の履歴書を事前に精査しているか」「ビジネスマナーを意識しているか」などを確認できます。面接後には、「質問に一貫性があったか」「求職者の強み・弱みを的確に把握できたか」といった項目を振り返りシートに記入することで、自身の面接スキルを客観的に評価できます。

このサイクルを繰り返すことで、面接官ごとのスキルのばらつきを減らし、標準化された面接運営が可能になります。チェックリストと振り返りシートの活用は、面接の品質向上と効率化を同時に実現できる手法です。

具体的な面接官トレーニング法

面接官のスキルを効果的に向上させるには、ロールプレイ、マニュアル活用、チェックリスト、フィードバックといった段階的なトレーニング手法を組み合わせることが有効です。段階的に実践を重ねることで、スキルが確実に身につき、面接の質が組織全体で安定します。

初めて面接を担当する社員向けの基礎育成法

初めて面接を担当する社員には、まず面接の流れや評価基準、企業が求める人物像をしっかり理解させることが重要です。基礎育成では、質問設計の方法を体系的に学ぶことで、応募者の経験・価値観・意欲などを引き出す力を養えます。

具体的には、「過去の仕事で最もやりがいを感じた経験は何か」「入社後に挑戦したいことは何か」といった質問例をマニュアルとして準備し、新任面接官のガイドラインとして活用します。これにより、初めてでもスムーズに面接を進められ、応募者の本質に迫る会話が可能となります。

さらに、応募者対応力を高めるためにビジネスマナーや第一印象の重要性を研修で伝えることも有効です。基礎的なトレーニングを積み重ねることで、面接官は自信を持って本番に臨めるようになり、ミスマッチの防止や組織への定着率向上にもつながります。

面接の属人化解消と一貫性を保つための方法

面接官ごとの評価のばらつきを抑えるには、面接プロセスの属人化を解消し、一貫性のある評価体制を整備することが不可欠です。そのために、マニュアルやチェックリストで評価基準を明確化し、面接官全員が同じ視点・基準で判断できるようにします。

加えて、複数面接官による評価や定期的な事例共有・振り返りの場を設けることも効果的です。これにより、認知バイアスを低減し、客観性の高い評価が可能になります。

このような仕組みを整えることで、職種や採用規模の拡大時にも高いレベルの面接力を社内で再現でき、安定した採用活動を組織として継続することが可能です。

質問力と傾聴力を養うトレーニング

自社に最適な人材を見極めるには、面接官の質問力と傾聴力が不可欠です。質問力は、応募者の表面的な情報だけでなく、本質的な資質や意欲、適応力を引き出す幅広い質問設計で育成します。

例えば、行動面接(STAR法:Situation, Task, Action, Result)を活用し、応募者の具体的な経験を深掘りする質問を繰り返し行うことで、質問力が自然に向上します。一方、傾聴力は、応募者の話に真摯に耳を傾け、適切なリアクションや追加質問を行う実践的なトレーニングで高められます。

このトレーニングを継続することで、面接官は自社のカルチャーや業務内容に最適な人材を的確に見極められるようになります。質問力と傾聴力の向上は、採用成功のための最も重要なスキルの一つです。

成功事例: 面接官育成 で採用力を強化した企業

面接官育成 に力を入れた企業では、採用力の向上、企業イメージの改善、内定辞退率の低減など、多くの成果が見られます。ここでは、具体的な事例から学べるポイントを紹介します。

企業事例1: 株式会社株式会社MCエバテック

株式会社MCエバテックは、炭素材(活性炭)や分析サービス、精密洗浄、住生活関連サービスなど、多岐にわたる事業を展開しています。同社の採用体制においては、全国の各拠点で活動する面接官間で「面接の価値観や重要性に対する認識に差がある」ことや、「候補者の見極め方法や評価基準が統一されていない」といった課題が顕在化していました。こうした状況では、採用の一貫性や公平性の確保が難しく、結果として優秀な人材の確保や候補者体験にも影響を及ぼす可能性があります。

課題解決のため、同社は株式会社クイックが提供する「面接官トレーニング」をオンライン(Zoom)形式で導入しました。この研修では、講義だけでなくペアディスカッションやロールプレイングを取り入れることで、知識の理解と実践力の両方を養成する内容となっています。具体的なプログラムには、以下のステップが含まれます。

- オリエンテーション・アイスブレイク – 参加者間の緊張を和らげ、意見交換しやすい雰囲気を醸成

- 面接の目的・役割・基本姿勢の共有(講義+ディスカッション) – 面接官としての立ち位置や、候補者との向き合い方を再確認

- 傾聴技法の習得(講義+ロールプレイ) – 候補者の本音や背景を引き出すための聴き方を実践練習

- M系/P系コミュニケーションの活用(講義+ロールプレイ) – 面接の場面に応じた柔軟な対応スキルを習得

- 魅力訴求のポイント(講義) – 企業の強みや文化を効果的に伝える方法

- まとめと質疑応答 – 研修内容の整理と疑問点の解消

研修後のフィードバックでは、面接の目的や評価観点について組織全体で共通認識が形成されたとの声が多く寄せられました。また、候補者に寄り添う姿勢の重要性や、事前準備の徹底が面接の質を左右することを改めて認識できたとの評価もありました。さらに、「やる気を引き出す質問」「深い内面に迫る問いかけ」といった技法への理解も進み、今後はこの研修内容を社内で継続的に活用できるよう内製化を進める段階に入っています。

企業事例2: パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、パーソルグループの業務プロセス設計やアウトソーシング事業を担う企業です。同社の採用現場では、新人面接官のスキルや面接に対する意識にばらつきがあることが課題となっていました。この状況では、候補者への説明や評価が担当者によって異なり、採用活動の一貫性を損なう可能性があります。

そこで同社は、AI面接プラットフォーム「harutaka」を活用した面接官トレーニングを導入しました。この取り組みでは、実際の面接映像や音声を基にした振り返り(レビュー)を組み込み、面接官自身が自らの対応を客観的に見直す仕組みを構築しています。これにより、面接の中で「応募者から選ばれる面接とは何か」を理解し、自分の面接スキルに反映できるよう促しました。

さらに、同社が実施した研修サービスは参加者から非常に高い評価を受けています。研修満足度は98%、今後の面接に活かせると回答した割合は97%に達しており、内容の実用性と効果が裏付けられています。研修では、オンライン面接の注意点やコンプライアンスに関する知識も盛り込まれ、現代の採用環境に即した内容となっています。

この結果、面接官のスキルが均一化され、候補者への説明の一貫性や面接体験の質が向上したと報告されています。特に、新人面接官が自信を持って候補者に向き合えるようになったことが、採用活動全体の品質向上につながっています。

面接官育成 の“仕組み化”で成果を上げる

面接官育成 は、単発の研修だけでは成果が安定しません。継続的に仕組み化された教育体制を整えることで、評価基準の統一や教育の標準化が進み、企業の採用力と成長を支える土台となります。

トレーニングの仕組み化と継続的な教育

組織全体に 面接官育成 を浸透させるには、断続的な研修に頼るのではなく、仕組み化された教育プロセスが不可欠です。具体的には、以下のような取り組みが効果的です。

・定期的な面接官研修の開催

・社内でのロールプレイやワークショップのルーチン化

・面接官全員が参加する学びの場の設定

・チェックリストや評価シートをルール化して面接後に振り返り・フィードバックを実施

・新任面接官には既存面接官がメンターとしてノウハウを伝授

・事例共有の場を積極的に設け、過去の成功・失敗体験を活用

このように継続的な教育の仕組みを組織に浸透させることで、面接担当者の属人化を防ぎ、安定した採用力の維持につながります。

ロールプレイングと事例共有を活用した教育の効果

成果を出せる面接官を育てるには、ロールプレイングと事例共有を組み合わせた教育ステップが非常に有効です。具体的には次のような方法があります。

・模擬面接を過去の実際の事例と合わせて実施

・「応募者による特殊対応」「価値観の異なる候補者」などのケーススタディを使用

・面接官役と応募者役を交代しながら実践

・振り返りでは担当者同士で課題や改善ポイントを話し合う

このサイクルを繰り返すことで、面接官は本番での判断力や柔軟な対応力を身につけられます。また、過去事例のノウハウ伝承にも役立ち、成果を出せる 面接官育成 に直結します。

面接官のリーダーシップ研修と評価基準の整備

採用活動の質を高めるには、リーダーシップ研修と評価基準の明確化が欠かせません。

・リーダーシップ研修では、面接官が自信を持って面接に臨む姿勢や、チーム全体で選考方針を共有する能力を養います

・評価基準は詳細にマニュアル化し、面接官が注目すべきポイントを具体的に提示

・定期的な勉強会や振り返りの場で、判断基準や評価のすり合わせを実施

この仕組みにより、リーダーシップのある面接官が育ち、チーム全体の前向きな雰囲気と面接プロセスの信頼性向上が実現します。結果として、 面接官育成 の“仕組み化”は企業の採用活動に好循環を生み出します。

面接官の育成が企業に与える影響

面接官を育成することは、採用活動の信頼性向上や優秀な人材の確保、さらに企業イメージの向上といった形で、組織全体に多面的なプラスの影響を与えます。単なるスキル向上にとどまらず、採用プロセス全体の質を高める重要な取り組みです。

面接官教育の効果で採用力を強化する

面接官の能力を高めることで、採用活動の成果は大きく改善されます。体系的な研修やロールプレイを通じて育成された面接官は、求職者のスキルや価値観を正確に見極めることができ、自社に最適な人材を選び出す判断力を持つようになります。

加えて、応募者対応やビジネスマナーが徹底された面接官は、求職者との信頼関係を築きやすく、内定辞退率の低下や企業評価の向上に直結します。組織内で評価基準を統一し、一貫した面接を行う体制が整えば、採用活動の効率化や選考プロセスの透明性向上にもつながります。結果として、採用コストの削減や社員の長期定着にも寄与し、企業成長の基盤を支える重要な施策となります。

候補者体験(Candidate Experience)の向上

現代の採用では、面接官の対応がそのまま企業ブランドの印象に直結します。応募者は、面接官との会話や態度を通じて、企業文化や職場環境を無意識のうちに評価しています。

誠実な態度や分かりやすい説明、配慮のある質問や反応がある面接は、企業への信頼感や好印象を与え、入社後のミスマッチを防ぐ効果もあります。また、良好な面接体験は口コミや評判として広がり、応募者数の増加や企業ブランド力の向上にもつながります。 面接官育成 を通じて、こうした候補者体験を最大化することが、採用活動全体をより効果的に進める鍵となります。

面接官育成による企業イメージの向上

面接官教育が企業の魅力や信頼性を高める理由は、組織としての姿勢や選考体制が求職者に伝わりやすくなるからです。統一された評価基準やビジネスマナーの徹底は、面接を受ける人に誠実さやプロフェッショナルさを印象付けます。

さらに、面接官育成を仕組み化することで、担当者による評価のばらつきが減り、誰が面接を担当しても安定した質の高い対応が可能になります。求職者はこうした企業努力を敏感に感じ取り、入社への意欲や企業への信頼度が高まります。

企業が面接官教育に投資する姿勢は、社会的な評価やブランド力の向上にもつながり、結果的に優秀な人材の獲得に直結します。面接官育成は、単なるスキル研修ではなく、企業の魅力を高め、採用競争力を強化する重要な取り組みと言えるでしょう。

※他にも、Z世代に向けた面接ポイントに関する記事もございます。是非こちらもご覧ください。

面接官育成を実現するための実践的アプローチ

面接官育成を効果的に進めるには、日常的な教育体制の整備、フィードバックの実施、定期的な成果測定、そして仕組み化されたトレーニングが不可欠です。単発の研修だけでなく、現場で運用可能な体系的なアプローチを取り入れることが、長期的な採用力向上につながります。

面接官トレーニングの成果を測定し、改善を繰り返す

面接官トレーニングの効果を最大化するためには、継続的なフィードバックと振り返りが重要です。面接評価シートやチェックリストを活用し、面接後には自己分析だけでなく、同僚や上司からのフィードバックも必ず受ける体制を作ります。

特に、面接官の主観的判断や認知バイアスが影響しやすい部分は重点的に確認し、改善策を明確化することが求められます。半年ごとや一年ごとに面接官スキルを評価し、内定辞退率、選考時間の短縮、応募者満足度といった成果指標を定期的にモニタリングすることで、トレーニングの効果を可視化できます。

このようなPDCAサイクルを継続的に回す仕組みを整えることで、面接官の能力向上だけでなく、面接プロセス全体の品質維持も可能になります。継続的改善を組織の仕組みに落とし込むことは、採用力の強化に直結します。

トレーニングプログラムを最適化するためのポイント

企業の規模や業種に応じて、最適な面接官育成プログラムは異なります。中小企業では、社内研修やマニュアル・チェックリストを活用した現場主導型教育が有効です。一方、大企業では、外部専門講師による研修や集合研修、リーダー育成プログラムなど、体系的な研修体制を取り入れることで高い効果を得られます。

さらに、業種や職種に応じた質問設計の工夫や、現場で起こりやすい事例の共有を組み込むことで、スキルの定着や採用精度の向上につながります。特にIT系などリモート面接が中心の企業では、オンラインでのマナーや説明力、質問力の強化に特化した研修も重要です。

このように、企業や現場の状況に合わせたトレーニング設計を行うことで、無理なく効果的な面接官育成を実現でき、採用活動の成果を高めることができます。

まとめ:面接官育成は企業成長を支える戦略的投資

面接官育成は、単なるスキル向上のための研修ではなく、採用活動全体の質を底上げし、企業の成長基盤を支える戦略的な取り組みです。面接官が評価基準を正しく理解し、質問力・傾聴力・ビジネスマナーを高めることで、候補者の本質を見極められるようになり、企業に最適な人材を確実に採用できます。

さらに、ロールプレイやチェックリスト、マニュアルの活用、事例共有といった実践的な手法を組み合わせ、継続的に教育体制を整えることで、面接の属人化を防ぎ、一貫性と公平性の高い評価を実現できます。この仕組みは、採用プロセスの透明性や効率化にも直結し、内定辞退率の低減や選考スピードの向上といった具体的な成果を生み出します。

加えて、面接官の対応力や誠実さは候補者体験(Candidate Experience)に直結し、企業ブランドや社会的評価を高めます。良質な面接体験は口コミや評判として広がり、将来的な応募者数や採用の質にも好影響を与えます。

このように、面接官育成は優秀な人材の獲得、採用力の強化、企業イメージの向上という三つの成果を同時に実現する、長期的な競争力強化のための重要な投資です。継続的な育成と仕組み化によって、企業は変化の激しい採用市場においても安定して成果を上げ続けることができるでしょう。