更新日

人材活躍

意味付けで働きがいを高める!【4ステップで完結する動機づけの実践フロー】

社員に「あなたの仕事はなんですか?」と質問したら、どういう答えが返ってきますか?

・意味付けしていない人:業務内容やタスクを語る

・意味付けをしている人:仕事の価値と目的を語る

意味付けとは「自分に起きる出来事の中に、価値や意味を見出すこと」。

同じ業務でも、本人がそこにどのような意味を持たせているかによって、社員の働きがいは大きく異なります。

意味付けは、会社の利益を左右すると言っても過言ではありません。

しかし、精神論をぶつけるだけでは、意味の押し付けになってしまい、逆効果になります。

必要なのは、社員が仕事の意味を「自分の言葉」で見出だせること。

本記事では「意味付け×働きがい」をテーマに、意味付けをどう設計し、どう根づかせていくかを、実務の視点で整理します。

全体像もまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください!

| 【監修者】 株式会社Tsumugu 代表 塔筋 大樹 |

| リクルートを経て、2023年よりアド・イーグルHD役員へ。同年、株式会社Tsumuguを設立。10年以上の経験を通じたHR領域のプロとして、「お客様と伴走する人材コンサル」を展開している。 |

Contents

意味付けで働きがいを高める【最速】の方法

本記事では、意味付けによって働きがいを高め、最終的に社員が自走できる組織になることを目指します。

しかし、意味付けは浸透すれば組織が見違える一方、準備しなければいけないことや注意点もあります。

形だけの導入ではなく、意味付けのポテンシャルを発揮するには、多様な準備が必要。

弊社では、以下のようなサポートを含め、意味付けの促進をワンストップでご支援。

「自社だけで意味付けを浸透させられるのかどうか?」も含め、一緒に問題を整理いたします。

少しでも悩んだら、ぜひ無料でご相談ください!

意味付け=働きがいを高める動機づけ!

意味付けは、社員のやる気に作用し、全社的に働きがいを高めることができます。

意味付けが機能すると、社員の中で次のような変化が起きます。

・指示待ちではなく、自律的に動ける

・困難から学びを得られる

・仕事が「ただの作業」から「価値創出」に変わる

・自分の役割に誇りが持てる

結果として、働きがいが高まり、現場のエネルギーが向上します。

ですが、意味付けと働きがいについて理解していなければ、浸透させる段階で部下への接し方を間違えてしまいます。

まずは知っているようで知らない「意味付け」と「働きがい」について、それぞれの意味をおさらいしていきましょう。

意味付けとは?

そもそも、意味付けとは「自分に起きる出来事の中に、価値や意味を見出すこと」。

| 状況 | 意味付けあり | 意味付けなし |

| VS困難 | 成長のための試練…! | しんどい…。 |

| VS失敗 | 悔しさを原動力へ | ただ落ち込んでしまう |

このように、意味付けが浸透した会社では、さまざまな出来事に対してポジティブな捉え方ができます。

多くの会社で指南されていることですよね。

ですが、意味付けは「言うは易し、行うは難し」の代表例。

日々の業務はもちろん、困難や失敗をポジティブに捉えようとしても、頭ではわかっているけれどできない…なんてことはよくあります。

意味付けが難しい原因は、メンタルモデルにあります。

意味付けを難しくする「メンタルモデル」

メンタルモデルとは、過去の経験から目の前の出来事を解釈し、推論を立てていく思考パターンやシステムのこと。

たとえば、日常の中で犬に遭遇したとしましょう。

同じ犬であっても、人によって印象は異なります。

犬を可愛いと思う人がいる一方、犬に追いかけ回されたり怖い経験をしたことがある人は、犬に恐怖を感じるでしょう。

同じように、組織内の出来事や業務をどう捉えるかは、人によってさまざま。

メンタルモデルという強固なシステムがあるからこそ、人が意図的に特定の捉え方をするのは非常にハードルが高いのです。

では、なぜこの高いハードルを乗り越えるべきなのでしょうか?

それは、意味付け力が感情のマネジメント力につながるから。

意味付け力は「感情のマネジメント力」

組織を語るとき、「歯車」などの単語を使うことがあります。特に大企業を語るときに用いられる表現ですよね。

しかし、組織に感情が絡むことは以前から指摘されています。

・組織とは『情緒的な舞台』である(※1)

・「感情の問題を抜きにして組織現象をとらえることはできない」(※2)

※2 出典元:金井壽宏・高橋潔「組織理論における感情の意義」『組織科学』41巻4号(2008)

「組織」と聞くと、つい官僚主義を連想してしまうかもしれません。

ですが、実際の現場において、熱いリーダーが支持されている企業はいくらでもあります。

なぜか? 企業がまさに「情緒的な舞台」であり、リーダーが社員の感情を動かしているからです。

意味付けは感情のマネジメントであり、組織がマイナスの感情に囚われない文化づくりでもあるのです。

だからこそ、ポジティブな意味付けができるメンバーを増やしていくことは、マネジャーや人事の重要な役割と言えるでしょう。

働きがいとは?

意味付けによって働きがいを高めるには、当然、働きがいについても知っておかなければいけません。

働きがいに厳密な定義はありませんが、一般的には「忙しくても仕事に価値を感じられる状態」と考えられています。

弊社では、「働くことで、人生が物的にも精神的にも豊かになること」と定義しています。

いずれも、簡単には2つの要素から成り立っています。

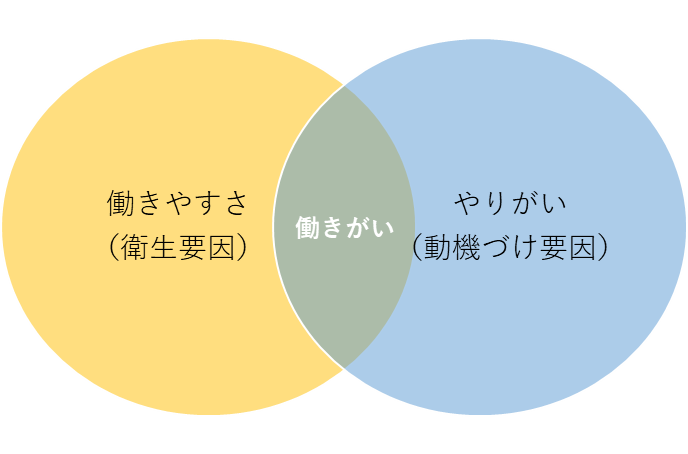

【働きがいの構成要素】

詳しく見ていきましょう。

働きやすさとやりがいのセット

働きがいは、次の掛け算で成り立っています。

| 働きやすさ | やりがい | |

| 例 | 環境 評価制度 人間関係 心理的安全性 | 成長 貢献の実感 承認 裁量 |

多くの人が、「やりがい搾取」という言葉を耳にしたことがあるはず。

これは、職場にやりがいだけがあり、働きやすさが欠けている状態。

働きにくい職場で、やりがいだけを理由に仕事を強いるからこそ、「搾取」と言われてしまうのです。

「働きがい≠やりがい」という認識を持ちましょう。

これらを学問的に捉えた言い方が、「衛生要因」と「動機づけ要因」です。

衛生要因と動機づけ要因

働きがいについての研究例において、構成要素として挙げられるのが「衛生要因」と「動機づけ要因」。

前項の働きやすさ、やりがいと似ていますが、学問のほうがより厳密に定義されています。

| 衛生要因 | 動機づけ要因 | |

| 概要 | 不足すると不満につながる | 満たされると意欲が上がる |

| 例 | 給与 労働時間 職場環境 人間関係など | 達成感 承認 成長 仕事の意義など |

特筆すべきは、働きがいの要素を2つの欲求に分けていること。

人の欲求には、「ないと不満になるもの(欠乏欲求)」と「あると幸福になるもの」の二種類があります。

お金だけでは幸せにならない。よく知られた話ですよね。

働きがいも同じ。

「不満の解消」と「充実さの向上」が両立して、初めて「働きがいがある」と言えるのです。

しかし、中小企業では、衛生要因を大企業レベルに揃えるのが難しいこともあります。

だからこそ、意味付けによって「仕事の意義」や「貢献の実感」を高める効果と必要性が大きいのです。

やりがい、生きがい、モチベーションとの違い

働きがいは、いくつかの言葉と似ている部分があります。

それぞれの違いを比較してみましょう。

| 【概要】 | 【例】 | |

| 働きがい | 働くことを通じて得られる総合的な価値 | 働きやすさ×やりがい |

| やりがい | 取り組むことから得られる手応え | 達成、成長、裁量、承認など |

| 生きがい | 生きる意義や目的・理由 | 家族、趣味、信念、地域など |

| モチベーション | 行動に必要な動機 | 動機づけ、やる気とも言われる |

どれもなにげなく使ってしまうことが多い単語ですが、厳密な使い分けは意外と曖昧なのではないでしょうか?

働きがいについて社内で議論するとき、共通認識を持つためにも、各単語の違いは押さえておきましょう。

意味付けで働きがいを高めるメリット

意味付けは、個人の気持ちの問題に見えます。

ですが、実際には「組織全体への意味付け」と「個人の意味付け」という2種の意味付けが必要。

このふたつが組み合わさることで、3つのメリットにより、組織の長期的な成長へ直結してきます。

それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

職場の士気が上がる

意味付けによって働きがいが高まると、まず職場の士気が上がります。

意味付けが浸透すると、社員が自らポジティブな意味を見出だせるようになります。

結果、上記のような仕事の質として現れるのです。

新しいアイデアや行動が現場から生まれる

意味付けが薄い職場では、現場は「正解を当てにいく」動きになります。

間違えないことが最優先になり、指示待ちが増え、提案は減ります。

一方、意味付けがある職場では、現場が目的から考えるようになります。

「この仕事は、顧客のどんな不安を消しているのか」

「このプロセスは、何を守るためにあるのか」

こうした問いが増えると、改善案や新サービスの種が自然に出てきます。

弊社のお客様では、採用担当の方が広報用のSNSを自らスタートさせる事例がありました。

社員の士気が高まると、現場の積極性も高まり、新しいアイデアや行動が自ずと生まれてくるのです。

売上・生産性・採用の質が上がる

士気が上がり、積極性も高まると、最終的には売上・生産性・採用の質などへつながっていきます。

意味付けによって働きがいが高まると、士気が高まり、現場が自走できるようになります。

個々の社員が、組織の意義や、自らの仕事の意義を理解しているため、求職者にもその意義を伝えられるようになります。

結果として、採用の質も上がっていくのです。

大企業に比べ、中小企業では一人ひとりの行動が大きく影響します。ゆえに、意味付けの浸透による効果も大きくなります。

意味付けの浸透を含め、弊社ではお客様が抱える人材の問題をワンストップでご支援。

無料相談から貴社の問題を調査できますので、ぜひご相談ください。

【実践編】意味付けで働きがいを高める方法

実際に意味付けで働きがいを高めるには、どうすべきか?

ポイントは、まず組織全体への意味付けを整備してから、個人の意味付けに着手していくことです。

各ステップを理解し、ぜひ組織に取り入れてみましょう!

ステップ1:MVVを現場の言葉へ翻訳する

まず大前提として、社員へ意味付けを浸透させるには、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の整備が必須。

MVVはいわば「組織全体への意味付け」とも言える理念だからです。

MVVが整備されていないと、組織の方向性があやふやに。当然、個人の方向性もバラバラになります。

しかし、MVVを掲げている会社は多くても、運用し、浸透している会社は少ないのが実情。

MVVは、浸透しなければ意味がありません。

弊社が支援させていただく前にMVVを調整されていたお客様もいましたが、効果はなし。

浸透施策がなかったため、社員にとっては他人事として捉えられていました。

弊社が伴走支援させていただく場合、MVVの浸透と意味付けの発信はセットでご支援しております。

MVVの浸透施策については別記事でご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

ステップ2:バリューを行動へ結びつける

組織全体への意味付けを整備したら、もう一段階、社員へ近いレベルで土台を整備していきましょう。

MVVの中でも、社員の日常的な業務へ最も近いのがバリュー。

バリューは「このような価値観で業務に取り組んでほしい」というメッセージを含んでいます。

バリューは組織の価値観であり、意味付けの基礎にもなる部分。

ここを整備しないと、意味付けは個人や現場への丸投げになってしまいますので、組織として根付かせていきましょう。

バリューがそのまま行動指針になっている企業もありますが、行動レベルに落とし込まれていない場合は、さらに具体化した行動指針を別途策定しておくのがオススメです。

ステップ3:部下の考えを傾聴し、対話する

ここからは、個人へのアプローチを検討していきます。

意味付けには対話が不可欠。

継続的な1on1によって、部下の考え方を把握し、より良い方向への意味付けを促していきます。

ここで重要なのは、上司など面談担当者の関わり方。

日本では本音を話せない社員が50.8%(※)と多く、上司との関係において心理的安全性がないと、組織の成長が大きく阻害されます。

メンタルモデルの部分でもお話しましたが、意味付けは、個人の努力だけでは限界があります。

社員のメンタルモデルを分析し、ポジティブな方向へアシストしていくのが上司の役割。

答えを開示するのではなく、問いによって社員が自ら考えられるようにすること。意味を押し付けず、引き出すこと。

心理的安全性や信頼を構築したうえで、友好的な対話をすることが、個人への意味付けを促進につながります。

ステップ4:意味付けの事例を称賛・共有する

意味付けを個人の中にとどめたままでは、組織に浸透しません。

自社の文化として広げるには、意味付けを重視する仕組みや、共有の場が必要。

おすすめは「意味付けの小さな事例」を朝礼などの場で共有することです。

・クレーム対応で、顧客の不安を解消できた

・業務への姿勢を見直して、ミスを減らした

・後輩に声をかけるよう心がけ、孤立を防いだ

こうした、日々の小さな成功体験を拾って称賛・共有していくことで、何へどのような意味を見出すべきかを社員がイメージしやすくなります。

こうした共有の型を作り、朝礼、週報、社内チャット、月次会議などの場で発信しましょう。

新しい制度を増やすより、既存の場を「意味付け仕様」に変えるほうが定着します。

意味付けは「文化」ですが、文化は「仕組みの設計」と「運用」で作ることができます。

なお、こうした意味付けの浸透を含め、弊社ではお客様が抱える人材の問題をワンストップでご支援しております。

無料相談から貴社の問題を調査できますので、ぜひご相談ください。

意味付けと働きがいはどう効果測定する?

意味付けや働きがいは、曖昧な指標です。

機能しているか、向上しているかを測定するのは、難易度が高いと言わざるを得ません。

ですが、測定の方法を知っておくと、意味付けが機能しているかどうか判断しやすくなります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1on1ミーティング

1on1は、意味付けの主戦場。効果測定だけでなく、部下に意味付けを促すこともできます。

こうした問いを通じ、部下に日々の意味を考えてもらうことができます。

1on1を、業務の進捗確認だけで終わらせないようにしましょう。

エンゲージメントサーベイ

エンゲージメントサーベイを取ることにより、社員の満足度を数値化することができます。

ただし、意味付けの効果測定において大事なのは、点数の絶対値よりも、変化の幅。

意味付けと働きがいの観点では、次のような項目が特に関連します。

これらの点数がどう変化したかを見ることが、意味付けの効果を測るひとつの指標になります。

エンゲージメントサーベイだけで効果測定ができるわけではありませんが、有効な手段には違いありませんので、ぜひ導入しましょう。

第三者によるヒアリング

近年の調査によると、会社で本音を話す相手がいない人は全体の50.8%(※)。

つまり、社員の半数は本音を言えない状態にあります。

社内だけで意味付けを促したり、効果測定をするときに最もつまづきやすいポイントがここ。

意味付けのみならず、社員の本音を聞き出そうと思ったら、どうしても第三者によるヒアリングが必要になってきます。

・言葉になっていない違和感

・上司には言いにくい本音

・部署間で起きている意味のズレ

・制度の意図が伝わっていないポイント

弊社では、上記のような点を「具体的なご提案の前に」調査。無料の段階から、貴社の根底にある問題を徹底的に可視化いたします。

ぜひ、下記のボタンからご相談ください。

意味付けで働きがいを高めるときのNG行動

意味付けを働きがいへつなげる際、やってはいけないNG行動もあります。

良かれと思ってしたことが裏目に出ることはよくありますが、意味付けにおいては特に顕著。

あらかじめ避けるべき例をインプットし、失敗を回避しなければいけません。

ぜひ詳しくチェックしておきましょう。

意味を押し付けてしまう

意味付けを機能させるには、組織全体への意味付けと、個人の意味付け、両方が必要となります。

裏を返せば、組織としての意味付けを個人に押し付けても、効果はありません。

「この仕事にはこんな意味がある」と解かれても、社員には刺さりません。個人から見た意味は、本人が見出すものです。

会社がやるべきは、意味を押し付けることではなく、意味が見つかる材料を渡すこと。

・顧客の声

・社会への影響

・過去の成功事例

・先輩の実感

こうした情報があるだけでも、社員は自分の言葉で意味を作りやすくなります。

部下自身への丸投げ

メンタルモデルの項目でお話したように、人は元々、意図的な意味付けを困難としています。

なんのサポートもなしに、いきなり意味付けはできません。

個人の努力はもちろん必要ですが、先に組織として意味付けを促進できる土台が整っているかチェックしましょう。

こうした土台があったうえで、1on1ミーティング等で部下の意味付けを促し、初めて個人にバトンを渡すことができます。

個人の努力を要請する前に、組織としてできることをやっているかどうかチェックしておきましょう。

意味付け力を高めるには?

組織全体への意味付けが整い、個々の社員へアプローチできる体制まできたら、個人の意味付け力を高めていきましょう。

意味付け力を高める方法はさまざまですが、本記事では4つの有効な手段をご紹介します。

どれも職場に取り入れ、継続することで効果を発揮しますので、詳しくご覧ください。

ネガティブをポジティブに捉えるワーク

意味付けにおいて、ポジティブな視点は必須。

これを養うため、精神論ではなく、手を動かしましょう。

手順はシンプルです。

この4点を言語化できるだけで、出来事から学びを得ることができます。

上記の手順を踏まえ、定期的に自己反省・自己評価すると、意味付け力が向上していくでしょう。

1on1の問いとして組み込むと、チーム全体の意味付け力が上がります。

心に●●を住まわせる!

突然ですが、皆さんの心に「ギャル」はいますか?

明るくポジティブな象徴として、「心にギャルを住まわせろ」と言われることがあります。

今はギャルを引き合いに出しましたが、この「心に●●を住まわせる」というのが意味付けにとっては非常に重要。

尊敬する先輩や上司、明るい友人など「あの人だったらどうやって考えるだろう?」と考えるのが、メンタルモデルを越える第一歩。

自分の物差しでは行き詰まる問題でも、尊敬する人や優秀な人の物差しで考え直すと、新しい気づきを得られることはよくあります。

自分以外の視点・視座・思考を意識することが、意味付け力にとってひとつの切り口となるでしょう。

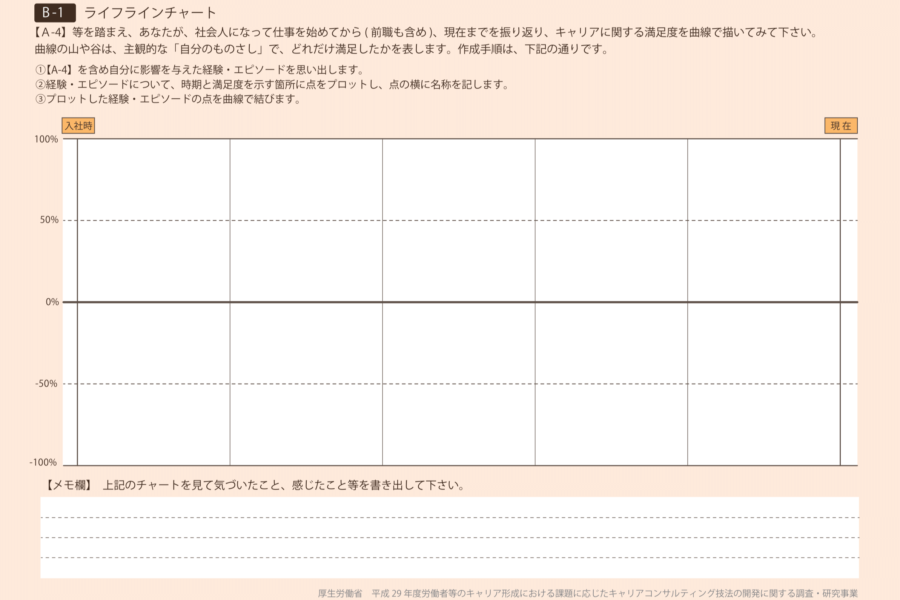

ライフラインチャートで過去を分析

意味付けは、その人の過去とつながっています。

何に喜びを感じるか、何に怒りを感じるかは、経験から形づくられています。

これらを割り出すため、ライフラインチャートを使ったワークを行ってみましょう。

【ライフラインチャートの例】

このように年齢と充実度、その上下と理由を可視化していくことで、自分の思考のクセを俯瞰できるようになります。

これは、部下の意味付け力を育てる際にも有効な手段。

部下にライフラインチャートのワークを実践してもらうことで、「こう考えていないか?」と先回りしてアドバイスできたり、部下への理解を深められます。

メリットが多いワークですので、ぜひ手を動かしてみましょう。

外部の価値観にふれるグループワーク

人は、自分と同じ価値観や性格の人間と一緒に過ごしがち。

それだけに、前述の「心に●●を住まわせる」を実践しようとしても、他者の思考回路になりきるためのサンプルが少ない場合もあります。

こうした場合、「同じ事象に対してどのように解釈するか?」というグループワーク等を実施し、他者の価値観に触れてみましょう。

ひとつの出来事を取っても、捉え方はさまざま。

自身のメンタルモデルからくる発想が間違っていないと感じているケースも多々あります。

自分以外の価値観に触れることで、意味付けの幅を増やし、意味付け力を高められますので、ぜひ試してみましょう。

【FAQ】意味付けの効果がない人は?成功事例は?

-

意味付けの効果が出ない人はいますか?

-

強いて言えば、何事にも無関心な人です。

非常にマイペースな人や、他者に関心がない人は効果が出にくい印象です。

-

意味付けの効果が出やすい人はいますか?

-

素直な人は効果が出やすいです。

-

意味付けが上手くいった例はありますか?

-

人材の生産性が劇的に変化した事例があります。

お客様の会社で、やる気がなく欠勤も目立っていた入社半年の新卒社員がいました。弊社で継続的な1on1を続け、本人の意思と仕事を紐づけた結果、リーダーになるほどのやる気を持つようになりました。

-

1on1での意味付けで注意すべきことはありますか?

-

①相互理解、②率直なフィードバックの2点です。

信頼関係を深めつつ、言うべき部分は言う。これが1on1における重要な鍵です。

まとめ:意味付けで働きがいを高める全体像

最後に、本記事でご紹介した項目をおさらいしておきましょう。

弊社では、これらすべてをワンストップでご支援しております。自社だけでは難しい部分もございますので、ぜひ無料でご相談ください。