更新日

マネジメント

【組織が変わる!】マネージャーの育成方法は?:ポイントと実践策

マネージャーの育成についてお話しする前に、なぜマネージャー育成が現在注目されているのかを先にお話し致します。

実は近年、企業を取り巻く環境変化のスピードはさらに加速しています。

デジタルトランスフォーメーションやリモートワークの拡大など、働き方やビジネスモデルが大きく変わるなか、

新しいルールや仕組みに柔軟に対応しながらチームを率いて成果を出すマネージャーが重要視されています。

従来は「現場で成果を出すプレイヤーが、自然とマネージャーへ昇格する」という流れが一般的でした。

しかし、実際にはプレイヤーとマネージャーのスキルは全く異なるため、放っておくと混乱を招きやすくなります。

そこで今、多くの企業では「早期に、かつ体系的にマネージャーを育成する」ことの必要性が高まっているのです。

Contents

マネージャー育成が後手に回ることで起こる問題

マネージャー候補を「優秀な現場リーダーだから」と安易に抜擢してしまい、

研修や教育を十分に行わないケースは少なくありません。

すると、新任マネージャー本人が自分の役割を理解しきれず、

チームをどうまとめればよいか分からない状態に陥ります。

結果として、

・「指示が曖昧」

・「コミュニケーション不十分」

・「メンバーのモチベーションが下がる」

など、チーム全体が上手く機能しなくなるリスクがあります。

せっかくの潜在能力をもつ人材も、適切なタイミングで育成できなければ、

組織全体の成長機会を逃してしまいかねません。

組織を伸ばすための最短ルートとしてのマネージャー育成

マネージャーは、組織の一部門やチームのまとめ役として重要なポジションです。

経営方針やビジョンを現場に伝えるのはもちろん、現場の声を吸い上げて経営層に届ける役割も担います。

つまり、マネージャーは上下のパイプ役として、

中間管理層ならではの価値を組織全体に発揮することが期待される存在です。

このように、マネージャーの質が向上すれば、組織全体の意志疎通やスピード感が飛躍的に上がり、

目標達成へのアプローチが格段にスムーズになります。

「育成にリソースを割く余裕がない」と考える方もいるかもしれませんが、

実はマネージャーへの投資が、組織を大きく伸ばす最短ルートになりうる可能性があります。

では何故、多くの企業でマネージャー育成が難しいのか

マネージャー育成では、直面しがちな3つの壁があります。

・組織としての育成体制不足

「即戦力マネージャー」を育成したいと思っていても、

実際には組織として明確な研修プログラムや教育制度が整っていないケースがあります。

- ・OJTに頼りきりで、具体的な指導計画がない

- ・研修プログラムがあっても内容が実践に結びついていない

- ・管理職候補を洗い出すフェーズで止まってしまい、後続の教育機会を提供できていない

このような状態が続くと、「本当にいまのやり方で大丈夫なのだろうか…」という不安を抱えつつ、

何とか現場が回っているように見えてしまいます。

結果的に、優秀な人材が伸び悩んだり、環境の変化に追いつけず組織が停滞したりする要因になりかねません。

・「プレイヤーからの脱却」ができない個人の課題

従来、優秀な営業担当やエンジニアなど、成果を上げる「プレイヤー」がマネージャーに登用されるのは一般的です。

しかし、実際にマネージャーになったときに、

- ・自分の得意分野に集中しすぎてしまい、メンバーを巻き込む意識が薄い

- ・タスクを「自分で抱え込む」習慣を捨てきれず、チーム全体のマネジメントがおろそかになる

- ・メンバーとのコミュニケーションが増えるために、自分の業務効率が著しく低下する

といった問題が起こりがちです。

マネージャーとして成果を出すためには、自分で動くよりも、

メンバーを動かすための環境を整え、チーム全体で最大のパフォーマンスを発揮することに注力しなければなりません。

ところが、プレイヤー時代の実績が評価されて昇格すると、その発想の転換がなかなか難しく、戸惑ってしまう事があります。

・社内コミュニケーションや評価体制の不備

マネージャーを任せる以上、経営層や上司からの明確な役割定義と評価基準の提示が欠かせません。

たとえば、次のような問題が起こることがあります。

- ・「マネージャーとしてどこまで意思決定権を与えられているのか」が曖昧

- ・成果指標が存在しないため、マネージャーとしての成功イメージが持ちにくい

- ・評価体制が不透明で、どれだけ頑張っても評価に結びつかずモチベーションが低下

こうした状況では、「そもそも何を期待されているのか」がマネージャー本人に伝わらず、

不安定な立ち位置のまま日々を過ごすことになります。

結果的に、自身のマネジメントスタイルに自信を持てず、組織への貢献度合いが見えにくくなってしまうわけです。

【失敗しない!】マネージャー育成のポイント

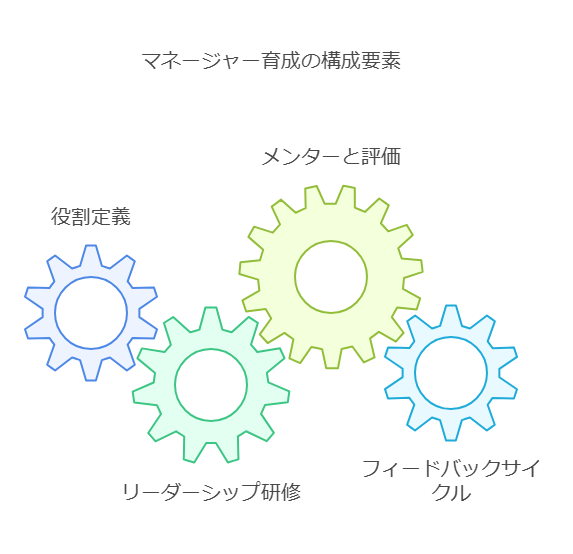

マネージャー育成では、以下4つのポイントを抑えることが重要です。

・明確な役割定義とキャリアパスの提示

まず重要なのが、マネージャーとしてどのような役割を担い、どのようなキャリアを歩むのかを明確にすることです。

- ・具体的には「チーム目標の設定」「メンバーの育成計画」「業務効率化の検討」などがマネージャーの代表的な役割

- ・経営層や上長から、期待されている具体的なミッションや数値目標を提示

- ・長期的なキャリアパスを見据え、「部長職や経営層を目指す場合、どんなスキルが必要か」まで言及

新任マネージャー向けに研修プランを設ける場合は、この役割定義を研修や導入講座の冒頭でしっかり伝えましょう。

役割やミッションを具体的に理解すれば、マネージャーとしての心構えや行動指針が明確になります。

・リーダーシップ研修とOJTを組み合わせた学習

マネージャーの仕事は、現場で実際にメンバーをリードすることと切り離せません。

座学で理論を学ぶだけでなく、OJT(On-the-Job Training)を通じて学んだ知識をそのまま現場で実践できるように設計することが大切です。

- ・リーダーシップ研修では、コミュニケーションスキルやチームビルディングの基礎理論を学ぶ

- ・その後、現場での具体的な行動に落とし込み、実践してみる

- ・研修担当者や人事担当者が定期的にフォローし、成果や課題をフィードバック

OJTの強みは、実際に起こる課題やトラブルを通してリアルタイムに学習できる点にあります。

しかし、現場任せにしすぎると「忙しさに流されて学ぶ機会がなくなる」リスクもあるため、計画的なサポート体制の構築が必要です。

・メンター制度や評価指標の透明化

マネージャーとしての役割を担ううえで、「困ったときに相談できる先輩マネージャーや上司」の存在は大きな支えになります。

そこで、メンター制度を導入し、定期的な面談やスキル共有の機会を設けると効果的です。

- ・新任マネージャーとベテランマネージャーをペアリングし、週1回~月1回程度の面談を実施

- ・業務上の課題、マネジメント上の悩みを率直に話せる場を作る

- ・メンター側も「教える」という行為を通じて自身のスキルアップに繋げられる

また、評価指標の透明化も大切です。曖昧な評価ではなく、

たとえば「チームの生産性向上率」「メンバーの離職率」「目標達成率」など、客観的な指標を設定しましょう。

具体的な指標があると、新任マネージャーのモチベーションが上がり、評価に対する納得感も得やすくなります。

・フィードバックサイクルの徹底とフォローアップ

マネージャー育成は一度の研修や面談で終わるものではなく、継続的なフィードバックサイクルが必要です。

具体的には下記のような取り組みがあります。

- ・定期的な面談や1on1:週1回や月1回など、短い時間でも頻度高く実施

- ・360度評価の活用:本人の上司・同僚・部下など、複数の視点から評価とフィードバック

- ・組織全体でのフォローアップ会議:マネージャー同士が情報交換し合う場

ポジティブな面だけでなく、ネガティブな課題点もきちんと指摘し、成長を促すことが大切です。

短期的な結果だけでなく長期的な視点でマネージャーを育てる姿勢が、組織の活力につながっていきます。

【実践事例】成功・失敗から学ぶマネージャー育成

成功事例:評価基準を明確化してマネージャーの実績アップ

ある企業では、新任マネージャー全員に対して「成果指標を明確にする研修」を実施し、年度・四半期ごとに管理職の目標達成度合いを数値化して共有する仕組みを導入しました。たとえば、

- ・チームの生産性(売上・業務進捗など)

- ・メンバーの定着率(人材の離職防止やモチベーション向上策の実施)

- ・コミュニケーション指標(上司やチームメンバーとの面談回数など)

をバランスよく設定し、上長や経営層と定期的にレビューすることで、マネージャー本人の意識が高まりました。

結果として、マネージャー一人ひとりが自分の役割を理解し、自走できる状態が整い、組織全体の成果向上に繋がったそうです。

失敗事例:成果を出せるマネージャーが不足し、組織停滞へ

一方、別の企業では「若手社員を管理職に早く登用すれば組織が活性化するだろう」という思い込みだけで、

しっかりした育成プランを用意せずに昇格させた結果、各部署で指示系統が曖昧になり、

マネージャーが自分の役割を把握しきれず混乱を生じました。

現場任せで曖昧なまま運用が進んだため、部署間で意思疎通のズレが発生し、トラブル対応に追われる毎日。

人事担当者はようやく事態の深刻さに気づき、あわてて後追いで管理職研修を実施することに。

しかし、すでにモチベーションが下がってしまったマネージャーも出てきてしまい、組織の生産性が大きく低下するという痛手を負いました。

事例から学ぶ大切なポイント

これらの事例から学べるのは、「まず明確な評価基準と役割設定を行い、その上で計画的に育成する」ことが不可欠であるという点です。

失敗事例のように「昇格してから考える」姿勢では手遅れになる可能性が高く、組織全体のパフォーマンスや従業員の意欲に大きな影響を与えてしまいます。

また、成功事例に共通するのは、人事部門や経営層が率先して育成の仕組みをデザインし、フォローし続けていることです。

研修を実施したあとも定期的なフィードバックや評価を重ね、マネージャー自身が自己成長を実感できるよう工夫しています。

【Tips】マネージャー育成を円滑に進めるためのコツ

新任マネージャーへの小さな成功体験の積み重ね

新任マネージャーは、初めての役割で不安や緊張を抱えがちです。

そこで、最初は「小さくて確実な成功体験」を積み重ねられるよう支援してあげましょう。たとえば、

- ・比較的少人数・難易度の低いプロジェクトでリーダーを任せる

- ・何らかの試作やキャンペーンを企画し、成果をフィードバックする

- ・成功事例を「社内報」や「朝礼」で称賛し、周囲からのポジティブな声を届ける

これにより、新任マネージャーは「自分がチームを率いて成果を出す」感覚を少しずつ掴み、自信を高めていくことができます。

定期的な外部研修や勉強会への参加促進

社内だけで完結する育成プログラムも重要ですが、視野を広げるためには外部研修や勉強会を活用するのも効果的です。

- ・業種や職種を越えたネットワークづくりにより、他社事例を学びやすくなる

- ・外部の専門家から最新のリーダーシップ理論やマネジメント手法を吸収できる

- ・社内では得られない刺激や気づきを得られ、帰ってきてからの行動にプラスになる

外部機関の研修はコストもかかりますが、長期的に見ればマネージャー層の成長を大幅に加速させる可能性があります。

費用対効果を考慮しつつ、定期的に参加の機会を提供することで組織全体の知見が広がるでしょう。

フリーコミュニケーションの場を社内に作る

管理職やマネージャー同士が自由に情報交換や悩み相談ができるよう、フリーコミュニケーションの場を用意するのも有効です。

カジュアルに意見交換ができる環境は、部署の壁や役職の垣根を越えて知識を共有し、問題解決のアイデアを探れる場として機能します。

- ・コーヒーブレイク的な短時間の交流会を定期開催

- ・社内SNSやチャットツール上で「管理職限定のオープンチャネル」を開設

- ・互いに観察し合い、刺激を与え合いながら学び合う文化を育てる

こうした取り組みは、普段はなかなか顔を合わせない別部署のマネージャーと交流できるきっかけにもなるため、

思わぬ相乗効果を生むことが期待できます。

【まとめ】マネージャー育成で組織の未来を切り拓く

・マネージャーの育成は一朝一夕ではなく、継続・改善が重要

ここまで、マネージャー育成の重要性や具体的な施策をご紹介しました。

どの施策も単発で終わらせるのではなく、継続的に取り組むことが大切です。

マネージャーは日々の業務や成果に追われる立場ですが、だからこそ定期的な研修やフォローアップが必須です。

環境が変化し続ける現代では、マネージャー自身のアップデートも継続的に求められるため、育成の仕組みを定期的に見直す柔軟性が重要となります。

・育成施策の見直し、フィードバック体制の強化

もし現在、マネージャー育成の仕組みや研修制度が充分でないと感じるのであれば、まずは**組織として「今、どんな人材を求めているのか」「どんなスキルが不足しているのか」**を洗い出すところから始めましょう。そこから、

- 必要なスキルや知識を整理し、優先順位を決める

- 新任マネージャー研修やリーダーシッププログラムの導入を検討

- 評価基準を設定し、フィードバックを行う仕組みを整備

- 定期的に成果を振り返り、改善策を練る

という流れで育成施策を回していくのがベストです。チームや組織が変化する中で、改善とPDCAサイクルを繰り返していくことがポイントになります。

・まずは社内で現状の洗い出しから

マネージャー育成は、企業の未来そのものを左右するといっても過言ではありません。

人材こそが組織の宝であり、マネージャーが一人優秀になるだけでも、チームや部門の成長に大きな影響をもたらします。

まずは、社内で「マネージャー候補がどのくらいおり、今どんな状態にあるのか」を把握してみましょう。

新任マネージャーが戸惑っていないか、育成プログラムの目標やゴールは明確か、評価体制は透明か――

これらを検証するだけでも、多くの気づきが得られるはずです。

組織の将来を担うマネージャーを育てることは、企業の競争力強化にも直結します。

ぜひ今一度、マネージャー育成に注力して、自社の成長エンジンをしっかりと整備してみてはいかがでしょうか。

ここまでお読み頂きありがとうございました。

もし今の自社におけるマネージャーに違和感のある人事担当の方がいらっしゃればぜひご相談ください。

※組織の無料診断や採用のご相談はお気軽にしてください。

LinkedInも更新しておりますのでこちらもぜひご覧ください。

【 PMI とは?】 組織文化の統合方法と成功事例集!!