更新日

新卒採用

内定辞退 を減らす:中小企業が実践すべき効果的なフォローアップ術と成功事例

新卒採用を担当する人事責任者や経営者にとって、 内定辞退 は大きな課題です。特に中小企業では、時間と労力をかけて優秀な学生を見つけ、ようやく内定を出しても、入社前に辞退されてしまうことがあります。これは採用計画の崩れだけでなく、企業イメージの低下や現場の負担増にも直結します。

近年は新卒採用市場の競争が激しく、学生が複数社から内定を得て比較・検討するのが一般的になりました。その結果、入社直前の辞退が増える傾向が見られます。

この記事では、こうした辞退リスクを抑えるために有効な「内定者フォローアップ」「ミスマッチ防止策」「信頼関係の構築方法」を、実際の成功事例を交えて紹介します。新卒入社率の向上を目指す担当者に役立つ、総合的な対策を整理しました。

Contents

内定辞退率が高まる背景と中小企業特有の課題

中小企業が直面する辞退リスクの背景には、知名度や情報量の不足、条件面での不利があります。学生が入社前に不安を感じやすく、イメージが固まらないまま他社を選ぶケースも少なくありません。

近年はネットやSNSで企業情報が容易に得られるため、学生は給与や福利厚生だけでなく、社風や働き方、成長環境まで比較検討します。結果として、「複数内定を持つ学生が最終的に大手や条件の良い企業を選ぶ」という構図が定着しています。

新卒採用市場の変化と競争激化

近年の新卒採用市場では、大手や成長企業が積極的な採用活動を展開し、企業間競争が一層激化しています。

インターネットの普及により、学生は給与や福利厚生といった条件だけでなく、企業文化や職場環境、さらには社内の評判まで簡単に比較できるようになりました。

こうした環境の変化により、学生が複数の内定を同時に持つ“複数内定時代”が定着。特に、企業の知名度や職場の雰囲気、待遇面が明確に伝わらない場合、学生は不安やミスマッチを感じやすくなり、結果として 内定辞退 につながるケースが増えています。

この状況を踏まえ、中小企業には採用情報の発信力強化と、内定者フォロー体制の整備が欠かせません。実際に、入社率向上や辞退理由の分析など、リスク対策に取り組む企業は年々増えています。

中小企業における 内定辞退 の主な理由

中小企業で内定辞退が発生しやすい背景には、次のような要因があります。

・企業知名度や情報量の不足

・条件面での他社優位

・入社後の働くイメージが持ちにくい

・内定者フォローや現場とのコミュニケーション不足

特に、現場社員との接点が乏しいと、学生は「自分が働く姿」を具体的に思い描けず、安心感を得られません。さらに、家族や友人に相談した際、知名度の高い企業や条件の良い企業を勧められ、結果的に辞退を選択するケースも少なくありません。

このような辞退理由を把握し、早期のフォローや企業理解を深める施策につなげることが、離脱防止の重要なカギとなります。

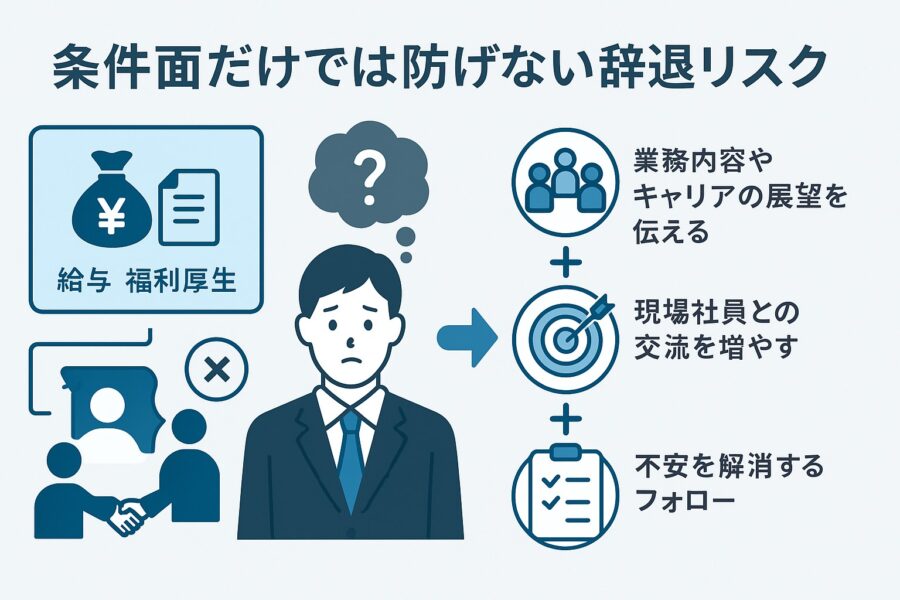

条件面だけでは防げない辞退リスク

給与や福利厚生の改善は大切ですが、条件面だけでは辞退リスクを完全には防げません。

学生が入社を決断するには、条件に加えて社風への共感や将来像への安心感が必要です。

・入社前から業務内容やキャリアの展望を具体的に伝える

・現場社員との交流機会を増やす

・不安を解消するフォロー施策を計画的に行う

中小企業の場合、待遇面で大手に劣ることも多いため、上記のような総合的なアプローチが不可欠です。心理的な安心感と企業理解の醸成こそが、内定者を入社につなげる最大のポイントです。

※他にも採用設計に関する記事もございます。是非こちらもご覧ください。

内定辞退を防ぐための基本戦略

信頼関係の構築、企業理解の促進、不安解消施策を組み合わせた総合的なフォローが、内定辞退を防ぐための土台となります。

早期からの信頼関係構築

新卒内定辞退を防ぐうえで最も重要なのは、内定承諾直後からの継続的な関係づくりです。

選考や内定通知の段階で終わらせず、入社までの間に企業との接点を持ち続けることで、学生の安心感や帰属意識が高まります。

たとえば、担当者や先輩社員が定期的に連絡を取る、SNSやオンラインツールで気軽に交流するなどの方法があります。こうしたやり取りを通じて、企業の価値観や社風を早期に伝えることで、不安やミスマッチのリスクを軽減できます。

このような関係構築は、入社後の定着率向上にも直結します。積極的なコミュニケーションと温かいフォローが、辞退防止の基盤となります。

入社後をイメージさせる情報提供

内定者が入社を決めるには、入社後の働き方を具体的にイメージできることが大切です。仕事内容や職場の雰囲気、キャリアパスなどを事前に知ることで、不安が減り納得感が高まります。

・社内イベントや職場見学への招待

・現場社員との座談会

・先輩社員による仕事紹介動画や社風紹介資料の提供

有効な方法としては上記のようなものがあります。これにより、内定者が自分の成長やキャリアをリアルに想像できる状態をつくることが可能です。

不安や疑問を払拭する仕組み作り

新卒内定者は入社までに多くの不安や疑問を抱きがちで、それらを放置すると辞退に直結します。個々の不安を早期に拾い上げて解消する体制が不可欠です。

・定期的なアンケートや個別面談で不安点をヒアリング

・チャットツールやメールで気軽に相談できる窓口を設置

・回答や対応を迅速に行う

上記のような取り組みが効果的です。不安が解消されれば入社意欲が高まり、辞退リスクを大幅に削減できます。

効果的な内定者フォローアップ施策

内定者の不安を取り除き、入社への意欲を高めるためには、定期的な面談、社内イベント、情報発信といった多角的なフォローが欠かせません。単発的な対応ではなく、入社までの期間を通して継続的に関係を築くことで、心理的な安心感と企業理解を同時に深め、結果として入社率の向上につながります。

定期的なオンライン・オフライン面談

内定承諾から入社までの間に複数回面談を実施することは、信頼関係の維持と不安解消に非常に有効です。

オンライン面談は遠方在住の学生や多忙な内定者にとって参加しやすく、日常的な質問や相談にも柔軟に対応できます。一方で、オフライン面談では、企業の雰囲気や社員の人柄を直接感じられるため、入社モチベーションの向上に直結します。

さらに、面談ではキャリアの展望や社内制度、業務の進め方などを具体的に共有し、疑問点をその場で解消することが重要です。こうしたやり取りは、入社後のミスマッチ防止にも大きな効果を発揮します。

企業理解を促す社内イベント・見学会

社内イベントや見学会は、内定者が実際の職場環境や社員の働き方を肌で感じることができる貴重な機会です。

内定式や懇親会、職場見学会などを通じて、社員との交流や本音の会話が自然に生まれ、「ここで働く自分」の姿を明確に描けるようになります。

また、経営層が会社の方針や将来ビジョンを直接語る場を設けることで、企業の価値観を共有し、内定者の帰属意識を高めることも可能です。このような機会は、条件面だけでは得られない安心感を提供します。

業務や社風を伝える動画・資料の活用

動画コンテンツは、社内の雰囲気や業務の実態をリアルに伝えられる非常に強力なツールです。

先輩社員へのインタビューや、現場の1日を追ったドキュメンタリー映像、イベントのダイジェストなどを制作して共有すれば、内定者は福利厚生やキャリアパスも含めた多面的な理解を得られます。

さらに、会社概要や組織体制、社内ルールなどをまとめた資料を併せて提供することで、入社後のギャップを最小限に抑え、安心して入社を決断できる状態を作り出せます。

SNSやチャットツールによるカジュアルな交流

SNSやチャットツールを活用した気軽なやり取りは、内定者と企業との心理的距離を縮める有効な手段です。

LINE、Slack、Facebookグループなどで近況報告や質問対応を行い、「企業と常につながっている」という感覚を持ってもらいます。

また、先輩社員も参加する場を設けることで、自然な形で社風や人間関係の雰囲気を感じ取ってもらえるのも大きな利点です。定期的な情報発信や即時対応を徹底すれば、入社意欲の維持・向上に直結します。

先輩社員によるフォローの実践例

先輩社員が関わるフォロー施策は、内定者の不安を和らげ、入社意欲を高めるうえで非常に効果的です。入社前の限られた期間であっても、現場で活躍する先輩が直接関わることで、内定者は企業とのつながりをより強く感じられます。

メンター制度での1対1フォロー

メンター制度は、内定者一人ひとりに先輩社員が専属メンターとして付き、継続的かつ個別にサポートする仕組みです。入社前から定期的に面談や連絡を取り合うことで、疑問や不安をその都度解消でき、心理的な安心感を提供します。

具体的には、就職活動や入社準備に関する相談だけでなく、生活面や将来のキャリアビジョンについてもアドバイスが可能です。また、メンターを通じて企業の価値観や社風を直接伝えられるため、内定者は入社後の働き方をより明確にイメージできます。

この1対1のフォローは、辞退の抑制や入社後の定着率向上に直結します。特に中小企業では、現場との距離が近いため、メンターの存在がより強い効果を発揮する傾向があります。

同期・先輩との座談会や交流会

同期や先輩社員との座談会や交流会は、内定者同士の仲間意識を育み、企業への親近感を高める絶好の機会です。

この場では、内定者同士で共通の悩みや疑問を共有できるだけでなく、先輩社員から実体験に基づいたエピソードを聞くことで、仕事や職場環境のリアルな姿が伝わります。

座談会の内容には、キャリアパスや社内制度の説明、業務の進め方に関する具体的な事例などを含めると、入社後のギャップを防ぐ効果が高まります。また、リラックスした雰囲気での交流は、内定者の不安を軽減し、企業とのつながりを深めます。

さらに、交流会や懇親会を複数回実施すれば、社風を体感しながら理解を深められるため、辞退率の低下と入社率の向上に大きく寄与します。

現場社員からのリアルな仕事紹介

現場社員によるリアルな仕事紹介は、内定者が「入社後の自分」を具体的に思い描くための有効な施策です。

一日のスケジュールや業務の流れ、達成感を得た経験などを現場視点で伝えることで、仕事内容が明確になり、入社後の不安を軽減できます。

加えて、現場の雰囲気や社員同士のやり取りを紹介することで、企業文化や人間関係への理解も深まります。疑問や不安にその場で答えられる時間を設ければ、ミスマッチの防止にもつながります。

この取り組みは、動画コンテンツ、座談会、交流イベントなど多様な形式で実施可能で、中小企業でも比較的導入しやすい点が魅力です。特に動画は、繰り返し視聴できるため、入社準備期間中の理解定着に効果的です。

実際の中小企業による成功事例

具体的な成功事例は、自社の内定辞退対策に応用できるヒントの宝庫です。ここでは、継続的なフォロー施策で成果を上げた中小企業の事例を紹介します。

株式会社ジェイック(JAIC)

株式会社ジェイックは、採用支援を行う中小規模企業でありながら、過去10年間で内定辞退者はわずか1名という驚異的な成果を誇ります。

同社の特徴は、多様なチャネルを活用した密なコミュニケーションです。電話やメールはもちろん、社内報やFacebookなども使い分け、内定者との接点を途切れさせません。

さらに、内定式・懇親会・内定者研修などのイベントを頻繁に開催し、社員が多数参加して歓迎ムードを直接体感できる場を作り出しています。加えて、経営計画発表会にも内定者を招待し、「自分はもう会社の一員である」という意識を早期に育んでいます。

これらの取り組みによって、温かい社風と継続的な交流の両立が実現し、内定者の入社意欲を高いレベルで維持。結果として、極めて低い辞退率を長期的に維持することに成功しました。

サイボウズ株式会社(IT企業)

サイボウズ株式会社は、IT企業ならではの強みを活かし、自社のグループウェア「サイボウズLive」を用いた独自のフォロー施策を展開しています。

このツール上で、内定者同士の自己紹介や感想の共有、企業情報の発信を継続的に行うことで、入社前から交流が活性化し、不安の軽減につながっています。

また、懇親会や保護者も参加できる会社参観日、ワークショップなども並行して実施。こうしたイベントは、企業理解を深めるだけでなく、同期同士の連帯感を育む機会となっています。特に会社参観日は、家族の安心感を得られる点でも効果的です。

このように、オンラインとオフラインを組み合わせた多角的なアプローチにより、入社前から安心感と帰属意識を醸成。結果として、内定辞退率の低減と早期定着を同時に実現しました。

フォローアップの効果測定と改善方法

フォローアップ施策は、実施して終わりではなく、効果を測定・分析し、継続的に改善していくことが重要です。適切な検証と見直しを繰り返すことで、定着率向上や内定辞退防止に直結します。

内定者アンケートによる不安点の把握

内定者アンケートは、入社前の学生が抱える不安や疑問を早期に把握できる有効な手段です。定期的なアンケートを通じて、心配している点や改善希望を具体的に収集し、必要なフォロー施策をピンポイントで展開できます。

・「働くイメージが湧かない」

・「先輩社員ともっと話す機会がほしい」

・「社内制度について詳しく知りたい」

上記のような声が多ければ、それに合わせて見学会の開催や情報提供を強化できます。また、匿名回答の仕組みを導入すれば率直な意見が集まりやすく、改善の精度も高まります。

アンケートで得られた情報は、内定辞退防止だけでなく、入社後の早期定着施策にも活用可能です。継続的な実施により、企業と内定者の信頼関係をさらに深めることができます。

辞退理由分析による施策改善

内定辞退を減らすためには、辞退理由を定量・定性的に分析し、改善につなげることが不可欠です。

・条件面の不満

・企業イメージの不足

・入社後への不安

主要な要因を抽出し、根本的な課題にアプローチします。

例えば、「不安が払拭されないこと」が理由として多い場合は、個別相談の機会増加やイベントの充実が効果的です。条件面の改善だけでなく、社風の魅力発信、先輩社員との交流強化、業務内容の可視化にも注力することで、辞退リスクを減らせます。

こうした分析は、アンケート結果や面談記録からも行えます。毎年データを蓄積して傾向を把握し、施策の精度と実行力を高めることが重要です。継続的な分析サイクルが、長期的な辞退率低下の基盤となります。

KPI設定(内定承諾率・入社率・早期離職率)で成果を可視化

施策の効果を正確に把握するためには、KPI(重要業績評価指標)の設定と定期的な数値管理が欠かせません。

代表的なKPIには以下があります。

・内定承諾率

・入社率

・早期離職率

例えば、前年と比較して内定承諾率や入社率がどの程度改善したかを数値で追えば、施策の有効性を客観的に評価できます。また、早期離職率をあわせて管理することで、入社後の定着度やフォローの質も測定可能です。

KPIは、「年間目標」「月次推移」「施策ごとの達成状況」といった形で細分化すると、社内で課題を共有しやすくなります。これにより、PDCAサイクルを回しながら施策を改善できる体制が整います。成果の見える化は、フォロー施策を強化するための第一歩です。

内定者フォローを成功させるためのポイント

内定者フォローを成功に導くには、全社的な協力体制、継続性のある施策、そして低コストでも効果的な工夫が欠かせません。以下の3つの視点を押さえることで、入社率向上と定着率改善の両方が期待できます。

経営層や現場を巻き込む全社的体制

経営層や現場社員を巻き込んだ全社的な体制づくりは、内定者フォロー成功の土台です。人事部門だけが担当するのではなく、経営者・現場リーダー・既存社員が一体となってサポートする仕組みが重要となります。

例えば、経営者自らが懇親会や座談会に参加し、企業の未来像や成長ビジョンを直接語ることで、内定者は「自分もこの成長の一員になれる」という期待を持ちます。また、現場社員との交流会では、リアルな働き方やキャリアモデルを知ることができ、不安解消と職場理解の促進につながります。

このような全社的協力体制を継続することで、内定者は「自分のために会社が動いてくれている」と感じ、入社への意欲を高めます。さらに、“社員を大切にする会社”というブランドイメージの向上にも直結します。

短期的効果と長期的定着率の両立

内定辞退防止策は、入社率の向上だけでなく、長期的な定着率向上を同時に実現することが理想です。入社直前だけ手厚くフォローしても、その後の職場ミスマッチや早期離職を防ぐことはできません。

そこで入社前から信頼関係を築き、入社後も継続的にフォローできる体制を整えることが重要です。

・メンター制度による個別フォロー

・現場社員による仕事紹介

・定期的な1on1面談

例えば上記のような取り組みは、短期的な入社意欲の強化と長期的な定着意識の向上を同時に実現できます。

また、キャリアパスを明確に示す仕組みや、業務理解を早期に深める施策を並行して行うことで、辞退率と離職率の両方を効果的に抑えることができます。

中小企業でも実行可能な低コスト施策

中小企業でも、工夫次第で負担を抑えつつ効果的なフォロー施策を実施できます。

・SNSやチャットツールを使った日常的な情報共有や近況報告

・現場社員からの簡単な動画メッセージ

・社内報やメールでの定期的な情報発信

このような施策はほぼコストをかけずにコミュニケーションを強化できます。

また、オンライン座談会や懇親会などリモートイベントの活用も有効で、移動や会場費用を削減しつつ交流機会を確保できます。

さらに、小規模だからこそできる手作り感のある歓迎ムードや個別対応は、大手企業にはない温かさや親しみやすさを演出します。こうした取り組みが、「自分は大切にされている」という実感を内定者に与え、入社意欲の維持と辞退防止につながります。

まとめ:内定辞退防止は「早期接点」と「継続的な信頼構築」が鍵

内定辞退を防ぐためには、単に条件面を改善するだけでは不十分です。承諾直後から入社までの期間をいかに密に過ごし、継続的な接点を持ち続けられるか、そして内定者が抱える不安を早期に解消できる仕組みを整えることが不可欠です。

特に中小企業では、大手のような知名度や条件面での優位性を補うために、現場社員や経営層を巻き込んだ全社的なフォロー体制が効果を発揮します。必ずしも多額の予算は必要なく、低コストでも実現できるコミュニケーション方法は数多くあります。

本記事で紹介したように、社内イベントやメンター制度、職場見学会、動画配信、SNSを活用した日常的なやり取りなどは、内定者が入社後の自分の姿を具体的に思い描ける環境をつくり出します。こうした施策は、心理的な安心感と企業理解を同時に深め、入社への意思をより強固なものにします。

さらに、内定者アンケートや辞退理由の分析によってフォロー施策の効果を測定し、改善サイクルを回すことで、短期的な入社率向上だけでなく、長期的な定着率改善にも直結します。

採用市場の競争が年々激化する中、重要なのは辞退を「防ぐ」だけでなく、「この会社で働きたい」と選ばれ続ける企業であり続けることです。信頼構築と継続的なコミュニケーションを軸とした取り組みこそが、将来の採用力と企業成長を支える土台になります。