更新日

人材採用

中小企業こそ「 スカウト 採用」から始めよう!ダイレクトリクルーティングの導入メリット

優秀な人材を確保するには、これまでの採用手法に加えて、新しいアプローチを取り入れる必要があります。なかでも「ダイレクトリクルーティング」は、特定のスキルや経験を持つ人材に企業側から直接アプローチできる手法として注目されています。

本記事では、ダイレクトリクルーティングを効果的に導入するためのポイントと、その活用によって得られるメリットについて解説します。

まず大切なのは、どのような人材を求めているのかを明確にすることです。採用の方向性が定まっていないと、アプローチの精度が下がってしまいます。加えて、 スカウト メールの内容や送信のタイミングにも工夫が必要です。候補者の関心を引き、返信につながるようなメッセージを心がけましょう。

ダイレクトリクルーティングには、いくつかの利点があります。たとえば、求人広告や人材紹介サービスを使わずに採用活動を進めることで、コストを抑えることができます。また、転職市場に積極的に出ていない“潜在層”にもアプローチできるため、これまで出会えなかった人材に出会える可能性が広がります。

さらに、自社の採用要件に合った人材を直接選定できるため、入社後のミスマッチを減らすことにもつながります。結果として、定着率の向上にも寄与し、長期的な人材戦略の強化が期待できます。

ダイレクトリクルーティングをうまく活用すれば、採用活動の効率と質の向上につながります。本記事を参考に、自社の採用にどのように取り入れられるかを検討してみてください。

Contents

なぜ今「 スカウト 採用」なのか?

最近では、企業側から候補者に直接アプローチする「 スカウト 採用」が、従来以上に注目されるようになってきました。その背景には、IT・Web業界をはじめとする多くの分野で人材確保が難しくなってきている現状があります。求人広告を出して待つだけでは、必要なスキルや経験を持つ人材に出会えないケースが増えているのです。

こうした流れのなかで、企業側から動く採用手法――いわゆるダイレクトリクルーティング――が、有力な手段として活用され始めています。

中小企業が採用で抱える共通課題

特に中小企業にとって、採用活動には独自の難しさがあります。大手企業と比べて認知度が低く、求人広告を出しても応募が集まりにくいという声は少なくありません。また、転職エージェントに依存せざるを得ない状況にある企業も多く、採用にかかるコストや条件面でのハードルも課題となっています。

限られた予算と人員で採用を進めなければならないなか、「応募が来ない」「せっかく採用しても定着しない」といった悩みを抱えている企業も少なくないでしょう。こうした状況を打破するには、これまでのやり方にとらわれない、より戦略的な取り組みが求められます。

「選ばれる企業」になるためには、まず「知ってもらう努力」が欠かせません。求職者目線で自社を見直し、どのような人にフィットする会社なのかを明確にすることが、 スカウト 活動を行う上でも大きな力になります。

転職エージェント頼みからの脱却

エージェントへの依存度を減らし、採用を主体的に進めるためには、いくつかの実践的な工夫が必要です。

まずは、自社の働く環境や価値観を「見える化」することが第一歩です。求人票だけでなく、自社サイトや採用ページ、SNSなどを活用し、企業文化や社員のリアルな声を届けることで、候補者との接点を増やすことができます。

次に、 スカウト 型の採用においては、誰に、どのように声をかけるかが成否を分けます。人材データベースを活用する際には、単に条件で絞るのではなく、自社との価値観の相性まで意識してターゲットを選定する視点が重要です。

さらに、 スカウト メッセージの内容も差別化のポイントです。汎用的な文面では反応が得られにくいため、候補者のプロフィールに触れながら、「なぜ声をかけたのか」を丁寧に伝えることで、返信率を高めることができます。

加えて、採用活動の全体像を見直し、ツールやシステムを活用してプロセスを整理・効率化することも有効です。情報管理や面談設定などの手間を削減し、より本質的な採用判断に時間を使える環境を整えることが、採用活動の質の向上につながります。

ダイレクトリクルーティングとは

ダイレクトリクルーティングは、企業が求める人材に直接アプローチする採用手法です。

ダイレクトリクルーティングの定義

人材紹介会社や求人広告を介さず、自社でターゲット人材を探し、スカウトする形式を指します。

たとえば、転職サイトの スカウト 機能やビジネスSNS、自社で蓄積した候補者データベースなどを活用し、経験やスキルがマッチしそうな人物に対して個別に連絡を取るといった方法が一般的です。

この手法のポイントは、「待ちの採用」ではなく、「動く採用」であるという点にあります。自社が求める人材像に近い人に直接働きかけるため、ミスマッチのリスクを下げながら、効率よく母集団形成ができるのが特長です。

注目されている背景

近年、ダイレクトリクルーティングの活用が広がっている背景には、いくつかの社会的な変化があります。

まず、技術分野を中心に即戦力人材のニーズが急増し、企業間での人材獲得競争が激しくなっています。中でもITやWeb業界では、経験者を対象としたピンポイントな採用が求められており、「求人を出せば集まる」という時代ではなくなりつつあります。

また、採用活動にかかるコストを抑えたいというニーズも、企業規模を問わず高まっています。ダイレクトリクルーティングは、紹介会社へのフィーや広告費といった中間コストを抑えられるため、特に中小企業やスタートアップでも導入しやすいという利点があります。

さらに、転職市場に表立っていない“潜在的な候補者”にアプローチできることも大きな魅力です。こうした人材は、今すぐの転職を考えていなくても、自社に合う魅力を感じれば興味を持ってくれる可能性があります。

このように、採用のスピードと精度、そしてコストのバランスを取れる点から、ダイレクトリクルーティングは今後さらに重要性を増していくと考えられています。

ダイレクトリクルーティングのメリット・デメリット

ダイレクトリクルーティングの導入は、多くの利点がある一方で、注意すべきポイントも存在します。ここでは、企業が取り組む際に押さえておきたい主なメリットとデメリットを整理します。

メリット

採用コストの削減

求人広告や人材紹介会社にかかる費用を削減できる点は、ダイレクトリクルーティングの大きな魅力です。たとえば、人材紹介会社を利用する場合には、採用者の年収に対する一定の手数料が発生するのが一般的ですが、ダイレクトリクルーティングではそうした中間コストを省くことができます。

自社の採用活動に必要なリソースを社内で蓄積・強化していくことで、継続的なコスト削減につながるだけでなく、予算を他の人材育成や制度設計に充てる余地も生まれます。

転職潜在層へのアプローチ

この手法のもう一つの利点は、転職市場に表立っていない“潜在層”へのアプローチが可能なことです。実際には、転職サイトに登録していない人や、現職に満足していても良い条件があれば検討するという人も多く存在します。

LinkedInなどのビジネスSNSを活用すれば、そうした人材の中から、自社にフィットしそうな人を見つけ出し、タイミングを見てコンタクトを取ることができます。候補者との関係を少しずつ築くことで、将来的な採用につながるケースもあります。

自社にマッチする人材を直接探せる

求めるスキルや経験を持った人に対して直接アプローチできるため、求人広告で広く募る方法に比べてミスマッチが起こりにくくなります。

また、 スカウト の段階で企業文化や働き方、将来的なキャリアパスといった情報を伝えることで、候補者側も「自分に合っているかどうか」を早い段階で判断することができます。その結果、選考プロセス全体の効率化にもつながりやすくなります。

デメリット

業務負荷の増加

ダイレクトリクルーティングは、担当者が候補者を探し、スカウト文面を作成し、返信対応をする――という一連の業務をすべて自社で行う必要があります。そのため、採用以外の業務と兼務している場合には、負担が重くなる可能性があります。

特に中小企業では採用専任者がいないことも多く、プロファイルの見極めやメッセージ対応にかかる工数をどう確保するかが課題になることもあるでしょう。

長期的な視点が必要

この手法は、すぐに結果が出るものではありません。ターゲットとなる人材に対して継続的にアプローチを行い、関係を築いていく必要があります。

候補者とのやり取りには時間がかかるうえ、返信が来ないことも多いため、短期的な採用成果だけを求めてしまうと、うまくいかない可能性があります。むしろ、「数ヶ月後」「来期」など、少し先を見据えて動くことが成功の鍵になります。

ノウハウの蓄積が必要

ダイレクトリクルーティングを効果的に運用するには、対象人材の選定、メッセージの書き方、タイミングの見極めなど、多くの経験と工夫が必要になります。

テンプレートを使えば効率化はできますが、候補者ごとに微調整を加えないと関心を引くのは難しく、結果として返信率が上がらないということもあり得ます。

運用を重ねる中で、何が効果的で何がうまくいかないのかを記録し、少しずつ改善を続けていく姿勢が求められます。

ダイレクトリクルーティングの流れ

ダイレクトリクルーティングを効果的に進めるには、いくつかの段階を踏んで進めていくことが重要です。ここでは、実際のプロセスを3つのステップに分けて紹介します。

ステップ1:ターゲット人材の明確化

最初のステップは、自社が求める人材像を明確にすることです。どんなスキルや経験を持ち、どのような働き方にフィットする人物なのか――この定義が曖昧なままだと、アプローチも効果を発揮しません。

具体的には、現在の採用ニーズに加え、将来の事業展開も見据えて人物像を整理することがポイントです。IT人材であれば、単にプログラミングスキルがあるかどうかだけでなく、関わる領域やプロジェクトマネジメントの経験まで考慮する必要があります。

この段階を丁寧に行うことで、スカウト文面に一貫性が出るだけでなく、選考段階でもミスマッチを防ぎやすくなります。

ステップ2:スカウトメールの作成

次に行うのは、ターゲットに向けたスカウトメッセージの準備です。ここでは“誰にでも送れる文面”ではなく、“その人にだから送る”という姿勢が求められます。

候補者の経歴に目を通した上で、その人物のスキルやキャリアに関心を持っていることを文面で丁寧に伝えることが大切です。あわせて、自社の魅力も伝えましょう。仕事内容だけでなく、チームの雰囲気、働き方、成長機会などを具体的に記載することで、候補者が「自分が働く姿」をイメージしやすくなります。

最後に、次のステップが分かるように「面談のご提案」や「連絡希望日」など、アクションにつながる一文を添えることを忘れずに。

ステップ3:候補者へのアプローチ

スカウトメッセージが完成したら、いよいよ送信です。候補者からの返信があった場合には、スピーディーかつ丁寧に対応しましょう。初期の対応がその後の印象を大きく左右するため、メールや面談日程のやり取りも含めてレスポンスの質が重要になります。

一方、返信がない場合でも、すぐに諦める必要はありません。一定期間を空けてからフォローメールを送る、最新の会社情報を共有するなど、接点を持ち続ける工夫も有効です。特に転職潜在層の場合、検討に時間がかかることも多いため、焦らず粘り強くコミュニケーションを重ねることが大切です。

候補者からポジティブな反応が得られたら、速やかに面談や選考へ進めるよう社内体制を整え、スムーズに次のフェーズへつなげていきましょう。

補足:準備と継続が成功のカギ

ダイレクトリクルーティングは、シンプルに見えて実際には準備と継続がカギを握ります。ターゲットの整理、メッセージの工夫、丁寧なフォロー――これらを地道に重ねることが、採用成功につながります。

スカウト 採用に取り組んでみた中小企業の声

スカウト 採用に取り組むことで成功を収めた中小企業の実例をいくつかご紹介します。

A社:「求人掲載で応募0」から月5件の反応

A社は、従来の求人広告では全く応募が得られず、採用に苦戦していました。しかし、ダイレクトリクルーティングを取り入れたことで、状況は大きく変わります。取り組みを始めてからは、月5件ほどの候補者から反応があり、面談の質も向上しました。

その背景には、スカウトの精度を高めるための工夫がありました。具体的には、どのようなスキルや経験を持つ人材が自社に必要かを明確にしたうえで、対象を絞ったアプローチに切り替えたのです。メッセージの内容にもこだわり、企業の特徴や仕事内容、働く環境についても具体的に記載。パーソナライズされた情報を届けることで、興味を持ってもらえる確率を高めていきました。

スカウト文の作成には時間も手間もかかりましたが、その分、質の高い応募者が集まりやすくなりました。さらに、採用後も丁寧にフォローを行う体制を整えたことで、早期離職も防げています。結果として、応募数・面談の質・定着率すべてにおいて、明らかな改善が見られました。

B社:「経営者」から直接 スカウト して成功

B社では、経営者自らがスカウト活動に取り組むというユニークな手法で成果を上げました。人事担当ではなく、経営のトップが直接候補者と向き合うことが、企業の本気度を示し、候補者からの信頼獲得にもつながったのです。

たとえば、経営者は毎週一定の時間を割いてスカウトに取り組み、自ら候補者との面談も実施。その面談では、企業としてどんな人材を求めているかだけでなく、候補者のキャリア観や価値観についてもじっくり聞き取り、相互理解を深めていきました。

このような対話を通じて候補者の関心度が高まり、面談を経た多くの人材が実際に採用へとつながりました。結果的に、企業との相性が良い人材を着実に迎え入れることができ、採用の質の向上にも寄与しています。

工夫したポイントと失敗談も紹介

A社では、最初に幅広い人材にアプローチしていたことで、労力の割に成果が得られない時期もありました。そこで、採用したい人材像を明確に定義し直し、より絞り込んだスカウト戦略へと変更。結果として、候補者の質も改善し、面談の効率も上がりました。

一方のB社では、経営者がスカウトに関わること自体は有効だったものの、スケジュール管理が甘く、候補者との面談が急にキャンセルされる事態も発生。これが信頼に悪影響を与える懸念もありました。そこで、事前の調整と運用体制の見直しを行い、経営者が無理なく関われる仕組みを整えることで、対応の質を担保するようにしました。

これら2社の事例から共通して見えてくるのは、「事前の設計」と「現場での柔軟な改善」の重要性です。ターゲット人材の絞り込みやスカウト文の工夫といった準備が土台となり、運用の中で見つかる課題に対して柔軟に対応できる体制が、成功のカギを握ります。

また、B社のように経営層が採用活動に関与することは、特にスタートアップや中小企業にとっては大きな強みとなり得ます。企業のビジョンやカルチャーをダイレクトに伝えることができる点は、他社との差別化にもつながるでしょう。

AIで採用が変わる! スカウト 業務の効率化

採用活動におけるAIの活用が進む中、スカウト業務も大きく様変わりしつつあります。これまで人の手で行っていた候補者の選定やメッセージ作成といった作業が、AIの力によって効率化され、よりスピーディーかつ高精度なアプローチが可能になっています。

スカウト 候補者の自動抽出

かつては一人ひとりの履歴書や職務経歴書に目を通していた作業が、AIによって自動化されるようになりました。求めるスキルや経験、業界背景などをもとに、条件に合致する候補者をシステムが抽出し、優先順位まで付けてリスト化してくれる仕組みです。

たとえば、特定の開発言語を扱えるエンジニアや、営業経験の豊富な人材を探す際に、AIが複数のデータベースを横断して候補者を見つけ出します。その結果、時間や手間をかけずに質の高い候補者へアプローチすることが可能になります。

こうして絞り込まれた人材は、その後の選考プロセスでもマッチ度が高く、スムーズに面談や採用へとつながりやすくなる傾向があります。

オファーメッセージの生成AI活用

スカウトメッセージの作成においても、AIの活用が進んでいます。単なるテンプレートではなく、候補者ごとの経歴や志向に基づいた「パーソナライズされた内容」を自動で生成できるようになってきました。

たとえば、候補者の過去の職歴や公開プロフィールを分析し、それに合わせて企業の魅力やポジションの意義を的確に伝える文面を提案してくれるツールも存在します。

このような個別対応型のアプローチは、返信率の向上にもつながります。さらに、AIが蓄積した過去のデータをもとに文面の改善提案を繰り返すことで、スカウトメッセージの精度は時間とともに高まっていきます。

※AIを活用した スカウト に関する記事もこちらにございます。

タレントプールの管理も省力化

タレントプールの運用は、多くの企業が抱える課題のひとつです。人材情報の更新や管理が属人的になりやすく、時間が経つと情報が古くなってしまうことも少なくありません。

この点でも、AIは有効に機能します。候補者のキャリアの変化やスキルのアップデートを自動で追跡し、常に最新の情報に保つ仕組みを構築することが可能です。

また、過去のやり取りや面談の内容もAIが整理・記録してくれるため、再度アプローチをする際にも、以前の経緯を踏まえて適切なコミュニケーションを取ることができます。担当者の業務負担を軽減しながら、候補者との関係性を長期的に維持・強化していける点が大きなメリットです。

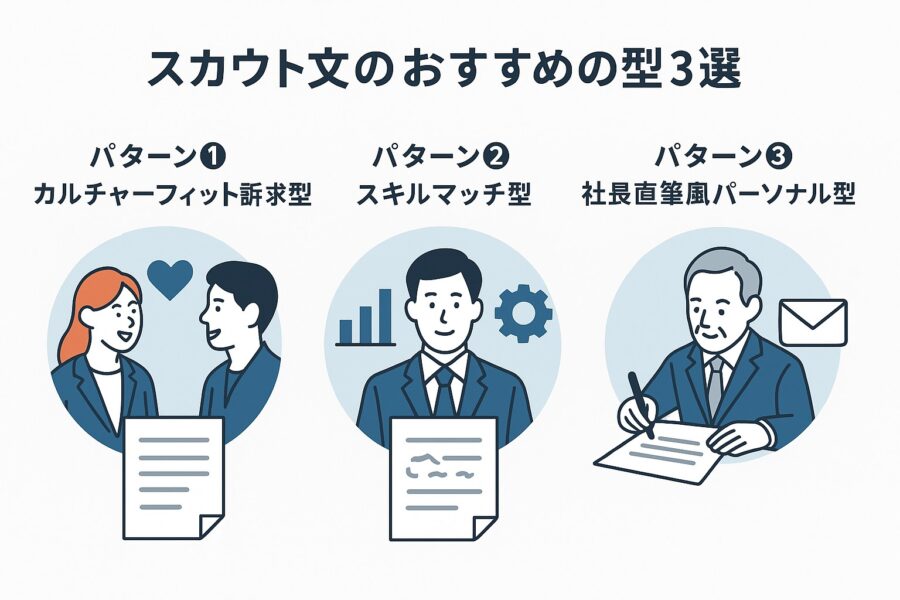

反応が変わる!スカウト文テンプレート3選【コピペOK】

スカウトメールで候補者からの反応を得るには、「誰に、なぜ声をかけたのか」が伝わる内容が重要です。ここでは、実際に効果が期待できる3つのスカウト文パターンをご紹介します。必要に応じてカスタマイズしながら、自社に合ったアプローチに活用してください。

パターン①:カルチャーフィット訴求型

候補者の価値観と自社のカルチャーが重なりそうな場合は、企業の雰囲気や考え方を前面に出したアプローチが有効です。共感が生まれることで、応募意欲を引き出しやすくなります。

—

【件名】あなたの価値観とフィットする環境がここにあります

【本文】

こんにちは。〇〇株式会社の人事担当、〇〇です。

プロフィールを拝見し、〇〇さんが大切にされている考え方が、当社のチーム文化と非常に近いと感じご連絡しました。

当社は「〇〇」を軸に、メンバー同士が協力しながらチャレンジを続ける風土を築いています。会社やチームの雰囲気に触れていただければ、きっとイメージが湧くと思います。

もし少しでもご関心をお持ちいただけましたら、お話の機会をいただけると嬉しいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇〇株式会社

〇〇

パターン②:スキルマッチ型

候補者のスキルや実績が自社のニーズに合致している場合、その点を具体的に伝えることで「必要とされている」と実感してもらいやすくなります。

—

【件名】〇〇のご経験、当社で活かしてみませんか?

【本文】

〇〇さん、はじめまして。〇〇株式会社の採用担当、〇〇です。

ご経歴の中で特に〇〇(スキルや業務領域)の実績に注目し、ぜひ一度お話を伺いたくご連絡差し上げました。

現在当社では、〇〇(プロジェクトや業務内容)に取り組んでおり、〇〇さんの知見を活かせる環境が整っています。

お忙しいところ恐縮ですが、もしご興味がございましたら、ぜひ一度お話の機会をいただければ幸いです。

ご返信をお待ちしております。

〇〇株式会社

〇〇

パターン③:社長直筆風パーソナル型

経営層から直接メッセージを届けることで、候補者にとって「自分に対する強い関心」が伝わります。スタートアップや中小企業などでは、特に効果を発揮しやすいアプローチです。

—

【件名】〇〇さんに直接お話ししたくご連絡しました

【本文】

〇〇さん、こんにちは。〇〇株式会社の代表を務めております、〇〇と申します。

ご経歴やこれまでのご経験を拝見し、特に〇〇の領域で積み重ねてこられたことに強く惹かれました。事業の今後をともに創っていく方として、ぜひ一度お話をさせていただきたいと考え、ご連絡しております。

お忙しい中恐縮ですが、タイミングが合いましたら、少しだけお時間をいただけないでしょうか。

ご検討いただけましたら幸いです。

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇

スカウト採用を成功させる5つのポイント

スカウト採用を成果につなげるには、いくつかの実践的な工夫が欠かせません。ここでは、特に効果的な5つの取り組みについて紹介します。採用の現場で実践しやすく、すぐに取り入れられる内容です。

自社の魅力を言語化する

まず重要なのは、「自社がどんな会社なのか」を言葉にして伝えられる状態にすることです。スカウトを受けた候補者は、企業に対して具体的なイメージが持てないと反応しにくくなります。

たとえば、企業理念、ビジョン、働く環境、成長支援制度などを整理し、社外の人にもわかりやすい形で説明できるようにしておくと効果的です。加えて、社員のリアルな声や社内イベントの様子などを紹介することで、会社の“温度感”が伝わりやすくなります。

魅力が明確になれば、スカウトメールの説得力も増し、候補者との接点を深めやすくなります。

定期的に候補者を見直す

スカウト採用では、一度作った候補者リストを使い続けるのではなく、定期的な更新が必要です。人材市場は常に動いており、新たに転職意向を持つ人やスキルを伸ばした人材が日々現れています。

毎月や四半期ごとにリストを見直し、新たな候補者の追加や既存データのアップデートを行いましょう。特に転職潜在層の場合、時間の経過とともに状況が変わることも多く、タイミングを逃さないための情報整理が重要になります。

リストの鮮度を保つことで、アプローチの精度が上がり、無駄なやり取りを減らすことにもつながります。

返信がなくても継続する姿勢

スカウトを送ってもすぐに返事が来ないことは珍しくありません。ですが、そこで諦めず、継続的にアプローチする姿勢が大切です。

たとえば、一定期間をおいてフォローアップのメッセージを送る、企業の新しい取り組みや採用背景を追加で伝えるなど、候補者の関心を再び引き寄せる工夫を加えることで、反応が変わることがあります。

大切なのは、しつこくならない範囲で、定期的に“再接触のきっかけ”をつくること。状況や気持ちの変化があるタイミングでアプローチできれば、関心を持ってもらえる可能性が高まります。

パーソナライズ要素を加える

テンプレートを使った一斉送信では、スカウトメールの反応率はどうしても低くなります。候補者ごとに内容を調整する「パーソナライズ」が、成功率を左右する大きなポイントです。

具体的には、相手のスキルや職務経歴に触れたうえで、「なぜこの人に声をかけたのか」「どのように活躍してほしいのか」を伝えるよう意識します。たとえば「〇〇業界でのご経験は、当社の□□という事業にぴったりです」といった表現は、企業側の本気度が伝わりやすくなります。

ちょっとした手間をかけることで、候補者に「自分に興味を持ってくれている」と感じてもらいやすくなり、返信につながる可能性が高まります。

社内で進捗を共有・改善

スカウト採用は個人任せにせず、チームで進めることで改善のスピードが格段に上がります。成功事例や失敗事例、返信率が高かった文面などをチーム内で共有し、ノウハウとして蓄積していきましょう。

たとえば、定例の打ち合わせで進捗を確認し合うだけでも、「他のメンバーのやり方を参考にする」「文面の改善案を出し合う」などの協力が生まれやすくなります。

また、数字をもとにした検証(送信数/返信率など)を行うことで、より実践的な改善サイクルを回すことが可能です。組織全体で学びを共有しながら取り組むことで、採用の成果も着実に高まっていきます。

ダイレクトリクルーティングにおける注意点

ダイレクトリクルーティングを効果的に進めるためには、事前の準備だけでなく、運用の中で意識すべきポイントがあります。ここでは、実際の運用で見落とされがちな2つの注意点について紹介します。

定期的なノウハウの更新

採用手法や候補者の価値観、使用されるツールなど、採用市場は常に変化しています。そのため、一度得た知識やテンプレートに頼り続けるのではなく、定期的に情報を見直し、柔軟に改善していく姿勢が欠かせません。

たとえば、スカウトメールの文面も、以前は効果的だったものが今は読まれにくくなっていることがあります。候補者が求める情報や表現のトーンが変わっていく中で、自社のアプローチもアップデートしていくことが求められます。

また、他社の成功事例・失敗事例を定期的に確認し、自社の採用に活かすことも効果的です。社内でも、実際にスカウト活動を担当しているメンバー同士で反応率や改善点を共有し合えば、運用面での質がさらに高まります。

継続的な情報のキャッチアップと社内ナレッジの共有が、成功率を大きく左右する要素です。

組織全体での協力体制

ダイレクトリクルーティングは、採用担当者だけで完結するものではありません。特にスカウト成功率を高めたい場合には、組織全体の協力体制が非常に重要です。

まずは経営層の理解と支援が前提です。「なぜ今、ダイレクトリクルーティングに取り組むのか」「どのような人材が企業の成長に必要なのか」といった戦略的な視点を経営層と共有し、必要な予算や体制を確保することで、スムーズに運用を進めることができます。

次に現場との連携です。スカウト文面にリアルな業務内容やプロジェクトの魅力を盛り込むには、実際にその仕事に携わっているメンバーの意見が欠かせません。現場からの情報提供があることで、より実態に即したスカウトが可能になります。

さらに、社内での定期的な進捗共有もポイントです。「どんな人材に声をかけたのか」「どんな反応があったのか」「次にどう改善するか」といった情報をチーム内で可視化することで、採用活動の方向性を一致させやすくなります。

まとめ:

ダイレクトリクルーティングは、単なる“採用手法のひとつ”にとどまらず、企業が自ら人材を見極め、能動的に関係を築いていくための重要な戦略です。特に中小企業やスタートアップにとっては、認知度や予算に制約がある中で、適切な人材にリーチする有効な手段となります。

本記事で紹介したように、スカウト採用の成功には「ターゲット人材の明確化」「メッセージの工夫」「社内連携」「AIの活用」など、複数の要素が組み合わさっています。一つひとつの工夫を積み重ねながら、自社に合った運用モデルを確立することが、継続的な成果につながります。

また、実例からも分かるように、最初からすべてがうまくいくわけではありません。だからこそ、失敗も含めてデータを蓄積し、社内で知見を共有しながら改善を重ねていく姿勢が欠かせません。

「どのようにスカウトするか」だけでなく、「誰を、なぜ迎えたいのか」という視点を持ち続けることが、これからの採用力を大きく左右していくはずです。自社らしいスカウト採用を設計し、継続的に磨き上げていくことが、長期的な組織成長につながる第一歩となるでしょう。