更新日

マネジメント

人的資本経営

「良いMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」の策定・浸透マニュアル【事例&質問集つき】

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の浸透に課題を感じている企業は9割以上(※)。

多くの企業がMVVを掲げ、また多くの企業においてMVVは形骸化しています。

まず押さえていただきたいのですが、「良いMVV」を作るには以下の3つが大原則。

これら3つの原則を破ると、どんな文言のMVVも単なるスローガンになります。

なぜ原則を破ると失敗するのか? その答えを、本記事に凝縮しました。

本記事では、MVVを策定するための質問集もご用意しております。ぜひご覧ください!

| 【監修者】 株式会社Tsumugu 代表 塔筋 大樹 |

| リクルートを経て、2023年よりアド・イーグルHD役員へ。同年、株式会社Tsumuguを設立。10年以上の経験を通じたHR領域のプロとして、「お客様と伴走する人材コンサル」を展開している。 |

Contents

【大前提】MVVの目的は「運用と浸透」

前提として、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、運用と浸透を通じて組織内の判断を統一させることで、初めて意義が生まれます。

MVVを策定しよう、あるいは見直そうとしたとき、ついつい「かっこいい言葉を作りたい」と思いがち。この思考こそが、MVVの失敗につながってしまいます。

では、運用と浸透によってどのような悩みに効果が出るのでしょうか?

会社が成長してくると、組織の中で「解釈のズレ」が起こりやすくなります。ここでMVVが必要になるのです。

社内だけでなく採用活動にも大きな影響を及ぼしますので、弊社でもMVVの浸透は非常に重視しています!

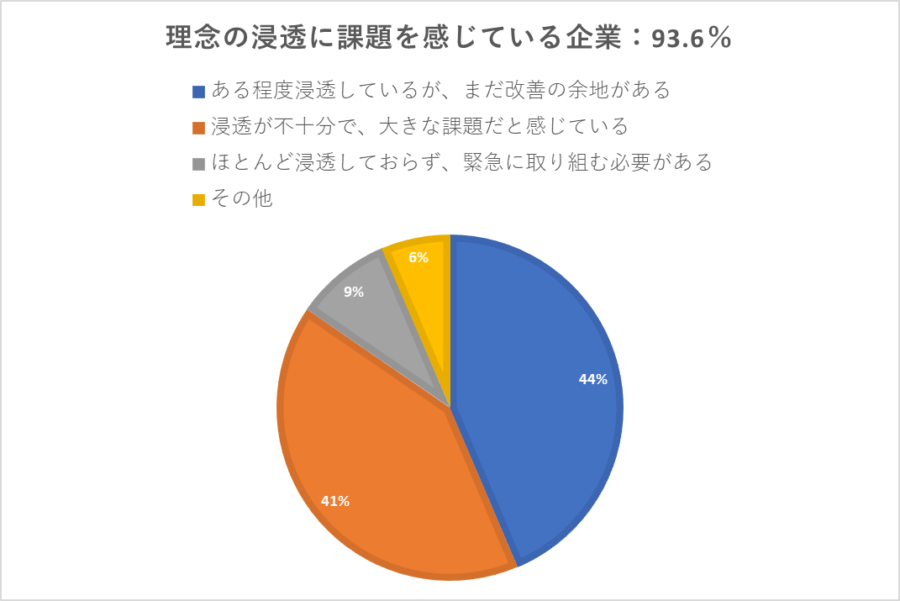

しかし、株式会社イマジナによる調査では、実に9割以上の企業が「理念の浸透に課題を感じている」と回答。

どの企業にとっても、理念・MVVの浸透が課題になっていることが判明しています。

弊社はMVVを浸透させるだけでなく、MVVに沿ってどのように企業を成長させていくかを、伴走支援によってサポートしております。

MVVの運用・浸透施策に課題がある場合は、ぜひHR領域のプロにご相談ください!

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは?

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは、自社がなんのために存在し、どこへ向かって、なにを大切にしながら成長していくのかを言語化したもの。

言い換えると、企業を目的地へ導く羅針盤です。

これらを明確にすることで、会議・採用・育成・評価など、会社の重要なシーンで判断基準や方向性を統一できます。

ざっくりとした「想い」ではなく、明確な役割があるのだと認識しておきましょう!

MVVの役割を誤って認識していると、運用・浸透フェーズでもうまくいきません。必ず押さえておきましょう。

実際にどのようなカテゴリで分けるか、どんな名称で呼ぶかは企業ごとに異なりますが、本記事では「基本の型」としてミッション・ビジョン・バリューという分け方をしていきます。

Mission(ミッション):企業の存在意義

Mission(ミッション)は、「自分が何のために存在するのか」を表したもの。

会社が顧客や社会に対し、どのようなベネフィット(価値)を提供するのか、使命を言語化した「自社の背骨」です。

ミッションが明確な会社は、迷ったときに立ち返る判断軸があります。だからこその「背骨」なのです。

逆に、ミッションが弱いと、会社は短期的な数字やムードに引っ張られやすくなりますので、注意しましょう。

Vision(ビジョン):企業の将来像

Vision(ビジョン)は、「企業が目指す未来」。自社が目指す目的地です。

ビジョンには、大まかに2つの種類があります。

| 超長期型 | 目標達成型 | |

| 概要 | 企業が最終的に目指す理想像 | 短期~中期的なゴール |

| 特徴 | 期間は問わない | 「〇〇年までに△△を達成」 |

| メリット | 夢やワクワク感を通じて士気に貢献 | 目的地を明確化しやすい |

| デメリット | 短期~中期の目標が別途必要 | 定期的に策定し直す必要がある |

弊社が支援させていただく場合は目標達成型のビジョンに重きを置いていますが、ビジョンは超長期型にしておいて、短期~中期の計画を別で作成されている企業も多いです。

いずれにしても、社員が数十名以上に増えてきた会社にとって、ビジョンは不可欠。

目的地が明確になっていないと、「やらなくてもいいこと」へ手を出してしまい、企業の方向性が安定しません。

経営のリソースはどれも有限。人・モノ・カネ・情報、どれも無駄にしないよう、ビジョンを作り込みましょう。

Value(バリュー):企業の価値観

Value(バリュー)は、一言で表すと「自分たちが大切にする価値観」です。

・自分たちはどう行動するのか

・迷ったときになにを優先するのか

こうした判断基準となるのがバリューであり、社員の言動に直結する部分。

バリューが疎かになると、個人によって行動のバラつきが激しくなります。

MVVの中でも、特に行動と直結する点ですので、以下のいずれかを踏まえておきましょう。

MVVには抽象語がつきものですが、抽象さを放置しているとリスクにもなります。この点は、策定のステップでも後述しますね。

企業理念や行動指針との違い

「MVVと企業理念は何が違うのか」

「バリューと行動指針は同じなのか」

「パーパスはどういう位置づけなのか」

こうした疑問を抱く方も多いでしょう。実務では、次の整理が分かりやすいです。

| MVV | 存在意義・理想像・価値観のセット |

| 企業理念 | 会社の根本思想や哲学 |

| パーパス | ミッションよりも目的意識を強めたもの |

| 行動指針 | バリューをより具体的な行動に落とし込んだもの |

上記はあくまで一般的な例であり、会社によって呼び方や位置づけは異なります。

大切なのは名称ではなく、「目的地が明確となり、行動や判断の軸となる運用設計になっているか」。

このあたりの文言や、概念の分け方で困っている方は、我々が一緒に整理します。ぜひ弊社へご相談ください!

プロが考える「良いMVV」「悪いMVV」とは?

弊社は「経営も現場も満足する組織づくり」の支援させていただく中で、お客様のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を重視しています。

では、人材のプロから見た「良いMVV」「悪いMVV」とはなんでしょうか?

あえて定義するなら、以下のようになります。

経営陣の中でも、考えが食い違うことはよくあります。そのため、経営戦略への認識を確認しあったうえでMVVを作ることが重要。

こうしてマネジメント層における見解の一致を経て作られたMVVを、現場へ浸透させる。ここまで達成できて、初めて良いMVVとなります。

一方、組織を導かない「MVVのためのMVV」を、弊社としては評価していません。

MVVは企業を目的地へ導くための羅針盤であり、機能していなければ作り損になってしまうため。

経営戦略との一貫性や、マネジメント層による自分ゴト化については、自社だけでの対応に限界が生じる場合も多々あります。ぜひ組織づくりのプロにご相談ください。

なぜMVVの浸透が重要なのか?

どうして弊社が、ここまで「MVVの浸透」をしつこく強調するのか? それは、今がVUCAの時代だからです。

このような変化の激しい環境をもつ現代で、企業が迷走に陥らないためには、自社に一貫性を持たせなければいけません。

従来の戦略で対応し続けることが難しくなっている現在、企業の羅針盤たるMVVはより重要性が高まっているのです。

MVVを作り込み、運用・浸透させることで、以下のような恩恵を受けることができます。

詳細をインプットし、MVVを会社の武器にしていきましょう。

経営陣にとって意思決定の軸となる

経営は意思決定の連続。そして会社が大きくなるほど、意思決定は複雑になります。

こうした課題に直面したとき、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)が考え抜かれ、浸透している会社であれば、迷走しなくて済みます。

企業として、意思決定の軸が整っているためです。

経営陣だけでなく、管理職や、社員においても同様。全社的に行動の判断基準や方向性を固めることができ、迷いを軽減できるのが大きなメリットです。

社内の共通言語を作ることができる

会社の規模が大きくなってくると、部署や役職によって視点や常識にズレが発生し、社内で意見がぶつかることも増えてきます。

ここで機能するのがMVV。

| MVVの浸透なし | MVVの浸透あり | |

| 議論の主旨 | Aさんの意見 VS Bさんの意見 | 互いの意見はMVVに沿っているか? |

| 組織への影響 | ✕ 摩擦が悪化 | ◎ 建設的な議論 |

MVVが浸透していれば、視点が異なっていても、MVVという共通言語を軸に意見をすり合わせることができます。

こうした共通言語としての機能は、企業が大きくなればなるほど影響の度合いも増加します。

社員が数十名を超えている場合、認識のズレが大きくなりやすいため、浸透施策を怠らないようにしましょう。

組織全体のパフォーマンスが向上する

MVVを運用し、浸透させることで、全社的に意思決定や行動の判断軸ができあがり、共通言語を作ることができることをご紹介しました。

これらの集大成こそ、組織全体のパフォーマンス向上。

MVVが浸透している会社は、現場の迷いが少なく、求心力を保った持続的な成長へとつながります。

また、現場まで浸透し機能しているMVVは、求職者にとっても魅力のひとつ。

MVVが明確になっていると、共感する人材を集めやすくなり、社風とのミスマッチや離職率を減らす効果もあります。

MVVは、意思決定の速度を上げ、社員のエンゲージメントやパフォーマンスを向上させ、採用活動にも重要な役割を果たす屋台骨。

逆に、ここが固まっていない、あるいは浸透していない企業は、「本来なら発揮できるはずのポテンシャルを活かせていない」状況にあります。

弊社ではお客様のMVVを大切にし、MVVに沿った成長ロードマップをご用意いたします。策定、見直し、浸透施策も含め、ぜひHR領域のプロにご相談ください。

運用しないMVVは危険!浸透しない失敗例

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の要は、運用し、浸透させること。

MVV自体を考え抜くことはもちろん大事ですが、運用されないMVVは、単なるスローガンに終始してしまいます。

失敗例を先に知っておくと、策定の場でも迷いにくくなりますので、ぜひ知識をインプットしておきましょう。

冒頭でお伝えした「言葉の格好よさを優先しない」ことの答えが本章にあります。ぜひ押さえておきましょう。

失敗1 策定して終わり

最も多い失敗例が「作って終わり」。

策定して、社内報で発表して、額縁に入れる。以上。これでは、社内に浸透しません。

MVVは会議・評価・採用・育成など、さまざまな場面で使われることにより、初めて意義を持ちます。

逆に「掲げる」だけだと、社員はどう感じるか?

こうなると、せっかく作ったMVVが、かえって不満の種になることも。掲げるだけで終わらず、必ず運用と浸透をセットで実施していきましょう。

失敗2 中身より言葉を先行させてしまう

他社の事例を見て、格好良さやスタイリッシュさを先行させてしまうのも、よくある失敗パターン。

他社のMVV事例から言葉を集めてくると、それっぽい文言を作ることはできます。

ですが、中身が伴っていないと、策定した経営陣ですら実際の行動がMVVとズレがち。独自性に偏りすぎているMVVも同様の失敗に陥ります。

MVVを考えるとき、どうしても言葉尻やユニークさに目が行きがちですが、中身と役割を優先しましょう!

言葉を先行させても運用には適しませんので、注意してください。

失敗3 抽象語のイメージが具体化されていない

MVVには「誠実」「挑戦」「信頼」といった抽象的な表現が多くなります。

浸透のためには「一言で表すこと」が重要であり、一言で表すためには抽象語が必要になるからです。

こうした抽象的な単語がなにをイメージしているのかは、トップマネジメントから具体的に発信し、社内へ周知しなければいけません。

抽象語が原因で解釈が割れてしまうと、MVVは共通言語としての役割を失ってしまいます。

特に、行動規範に直結するバリューにおいてイメージが具体化されていないと、せっかくMVVを策定しても社員の行動がバラつきます。

補足の文言を作成したり、バリューをさらに具体的な行動レベルへ落とし込むなどして、具体イメージを補完しましょう。

失敗4 社長が交代した瞬間に形骸化

創業者にとって、理念は自ずと重要に感じられるもの。たとえ社員が自分一人しかいなくとも、MVVを作っている企業は少なくありません。

一方、創業者が社長から降りた途端、MVVが機能しなくなるケースも多々あります。

創業者と二代目以降の社長では、会社への思い入れや経営のスタンスが異なるためです。

事業継承や、経営体制の変化は、特に歴史のある企業にとって現実のテーマ。

社長が交代したとき、MVVが前社長の個人的な理念に偏りすぎていると、二代目の社長と意識のズレが生じたり、そのズレによってMVVが機能しなくなることも。

「会社を継いだけれど、なぜか求心力が落ちている」

「正直、MVVを変えたいと感じている」

このようなお悩みがある場合、MVVの見直しが必要かもしれません。

また、本記事で紹介した以外にもMVVの失敗パターンはさまざまですので、少しでも懸念がある方はぜひ弊社にご相談ください。

MVV策定の5ステップ

MVVでつまづかないためには、どうすればよいのでしょうか?

「運用と浸透」という目的を見据えたうえで、まずは以下のステップに基づいてMVVを策定していきましょう。

STEP1 プロジェクトチームの編成

MVVの策定は経営層だけで行わず、各部門・各階層からメンバーを集めたチームで実施しましょう。

経営陣だけで策定すると、従業員が共感しづらいMVVになったり、社長の個人理念に偏りすぎた内容になりがち。

結果的に、現場に根付かず失敗に終わってしまいます。

チームの一例を、成功しづらい例とともにご紹介しておきます。

| 立場 | 役割 |

| 社長 | 最終決裁者 |

| 人事・経営企画(1名) | 推進・進行役 |

| 役員、現場、若手(5~10名) | 策定メンバー |

| 全社員の参加 | 社長一人で策定 |

| 時間が溶けやすい | 策定後に現場とぶつかりやすい |

全員参加や社長一人での策定は、経営スタイルや社員数によってはうまくいくことがあるものの、一般的には失敗確率のほうが高いです。

策定前後のムダを増やさないためにも、小さなチームで設計していきましょう。

STEP2 現状分析・材料集め

言葉を作る前に、自社の現状を分析し、材料を集めましょう。ここが薄いと、MVVは上辺だけのスローガンになってしまいます。

主な分析の項目例は、以下の一覧。

| 外部環境 | 内部環境 | 現場の意見(ヒアリング) |

| 市場動向 競合分析 顧客ニーズ 顧客に選ばれる理由 | 自社の強み 自社の弱み 経営資源 組織文化 強みの成功事例 | 自社の存在意義 大切にしている基準 判断に迷った事例 |

あくまで一部でしかありませんが、こうした項目を分析できると、MVVの精度が上がります。

STEP3 理想像の検討

現状分析を踏まえ、ミッション、ビジョン、バリュー、それぞれについての理想像を検討します。

| ミッション(存在意義) | Q自社は何のために存在するのか? Q社会に対してどのような価値を提供するのか? |

| ビジョン(将来像) | Q自社は将来どのような姿を目指すのか? Qどのような世界を実現したいのか? |

| バリュー(価値観) | Qミッション・ビジョンを実現するために、どのような価値観を大切にするのか? |

また、問いかけが難しく感じる場合は、型を使って情報を整理してみることも有効です。

| ミッション(存在意義) | 私たちは、【誰に】対して、【何を通じて】、【どんな価値】を届ける |

| ビジョン(将来像) | 【年数】後、私たちは【到達したい状態】を実現する |

| バリュー(価値観) | 私たちは【優先する判断基準】で物事を決め、業務で【価値観の内容】を重視する |

本記事の最後にはMVVを策定するための質問集も後述しておりますので、ぜひ後半もご覧ください!

STEP4 MVVの言語化

各種の材料が揃ったら、理想像に基づき、MVVを具体的な言葉に落とし込んでいきます。

重要となるのは、短さと使いやすさの両立。

短くても解釈が割れると、運用には耐えません。また、言葉の格好良さやユニークさを求めすぎて日常に落とし込めない文言と化してしまうパターンもよくあります。

MVVにおいて、スタイリッシュさやユニークさは不可欠ではありません。本当に不可欠なのは、運用と浸透を通じてMVVの役割を満たせることです。

必要なら、フレーズと補足の説明をセットで作成しましょう。

STEP5 社内への共有・フィードバック収集

最後に、策定したMVV案を社内へ共有し、反応を収集しましょう。

MVVの策定はあくまでスタート地点であり、社員の意見を元にブラッシュアップし、運用・浸透フェーズへ入っていくことが重要です。

説明会、社内報などで発信し、寄せられた意見に応じてMVVを修正していきます。

プロジェクトチームを立ち上げておくことで、共有・フィードバック回収のステップもスムーズに進めやすくなります。

MVVをしっかり固めようとすると多大な労力がかかりますので、社長一人で抱え込まないためにも、チームで策定に取り組みましょう。

MVVを浸透させる施策例

MVVは、策定を完了してからが真のスタート。「運用と浸透」を通じて、初めてポテンシャルを発揮します。

鍵は「運用の設計と習慣化」。

各施策例を通じて、詳しく見ていきましょう。

施策1 経営層による継続的な発信

まずはトップマネジメントから、策定したMVVを継続して発信していきましょう。

オススメは、既存の情報発信の場と結びつけること。

また、重要なのはマネジメント層が自ら率先してMVVに基づいた行動を取ること。

いくらMVVの内容が良くても、トップの熱量が低くては、社員からも「結局、中身が伴っていない」と思われてしまいます。

社員は「会社が本当に大事にしているか」を、言葉ではなく行動で見ていますので、継続的な行動と発信の両輪を大切にしましょう。

施策2 MVVを行動レベル(行動指針)へ落とし込む

前半の失敗パターンでも触れましたが、MVVはその特性上、どうしても抽象的な言葉に着地します。

浸透させるには、MVVが意味するところの具体像を示さなければいけません。

このとき、最も具体化しやすく、社員の行動と密接するのがバリュー。

上記のように、バリューをさらに具体化して行動指針に落とし込み、業務に直結させると、社員にとってもMVVが身近な存在となります。

行動レベルまで具体化することは、社員にとってMVVを「自分ゴト化」してもらう重要なポイントですので、ぜひ実践しましょう。

施策3 評価制度・表彰制度への反映

評価・表彰制度と絡めるのも、MVVを社員の身近な存在に近づける有効な施策です。

| 評価制度 | 表彰制度 |

| 「MVVに沿った行動」などを評価項目へ追加 | 「バリューに沿った行動」などを表彰 |

例えば、「挑戦」というバリューを掲げているのであれば、最も良い失敗をした人を表彰することも一つの手。

MVVを体現した行動を評価・表彰することで、「数字以外の評価軸」や「MVVに沿った成果の重視」という利点も生まれます。

こうした評価・表彰へMVVを反映し、また表彰の頻度なども増やすことで、「建前ではないMVV」として社内に浸透させることができます。

施策4 採用活動への反映

採用活動においてもMVVへの共感を重要な選考基準することで、MVVの浸透が薄れることを防ぎます。

具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

弊社が採用支援させていただく場合にも、MVVと採用活動をつなげることで、「MVVへ共感する人材を集めながら事業を成長させていく」ことを重視しております。

採用強化と組織改革を同時に進めることができますので、MVVや採用にお悩みの方はぜひ無料相談をご活用ください。

施策5 MVV浸透のワークショップや研修

継続的な発信や行動・制度などへの落とし込みも重要ですが、MVVを策定した直後や、新しく人材を採用したときなど、MVVのための研修も必要となります。

もちろん、こうしたワークショップや研修は新入社員だけでなく、既存の社員とも定期的に対話の場を設けていくのが効果的です。

大事なのは継続と習慣化。

年1回では浸透しません。四半期や月次などの単位で、他の施策と同じく継続・習慣化させていくことが肝要です。

弊社では単発の研修も承っておりますので、こうしたMVV研修についてもぜひご相談ください。

組織づくりのプロが選ぶ!良いMVVの事例

前半部において、「良いMVV」と「悪いMVV」の定義をご紹介しました。

外部から見ただけでは、各企業が良いMVVの条件を満たしているかどうか、判断しきれない部分があります。

ですが、「MVVとしての役割を果たしやすい例」はさまざまな企業を挙げることができます。

人材のプロが選んだ「良いMVV」の事例を、評価ポイントとともにご紹介します。

MVV事例① 柴田陽子事務所(シバジム)

1例目は、ブランディングを手掛ける柴田陽子事務所のMVV。

| 業種 | ブランディング・コンサル |

| 事業内容 | ブランディング業 コンサルティング業 プロデュース業 |

| フィロソフィー | 道の真ん中を歩こう |

| ビジョン | Make a beautiful brand. |

| バリュー | 1.自分に厳しく、人に優しく。愛をもって人に接する 2.想像力を持つ、相手の気持ちを考える 3.本質を探し、本質にこだわる 4.変わることをよしとする 5.当事者意識を持つ 6.謙虚さと自信を持つ 7.よいチームワークこそが成功をもたらす 8.結果を定義し結果にこだわる。妥協することなく最善を尽くす 9.早さと速さにこだわり、さらに磨く 10.ブランドは細部に宿る |

シバジムにおいては、ビジョンがミッションの役割も果たしており、バリューが行動指針を兼務しています。

このビジョンとバリュー、また補足説明だけで、MVVの要求と役割は十分。

随所において行動や価値観が明確化されており、日々の仕事の中で「自分たちがどこを目指し、どうあるべきで、どう動くべきか」がわかりやすくまとめられています。

誰にとっても伝わりやすく、日常の使いやすさも両立された、美しいMVVです!

MVV事例② ケイズグループ

2例目は、鍼灸整骨院を展開するケイズグループのMVV。

| 業種 | 整骨院 |

| 事業内容 | 鍼灸整骨院の運営 整体院の運営 療養請求代行 アウトソーシング事業 FC事業 |

| 企業理念 | 愛と感謝と挑戦を忘れずお客様へ真心をこめたサービスを提供し 全社員の幸せと会社の繁栄を実現します |

| ミッション | 地域医療の充実と 医療業界への挑戦 |

| ビジョン | 挑戦 継承 貢献 |

| バリュー | 1.私たちケイズグループは 一人ひとりが支え愛と承認の心を持ち、会社と仕事に誇りを持ちながら行動し ご縁のある全ての人々を笑顔にします 2.私たちケイズグループは お客様満足度向上のため 常に学び感性を磨き挑戦し 全国に”ありがとうの花”を咲かせます 3.私たちケイズグループは “ゆいま~るの精神”を持ち続け全社員の 心を繋ぎ合わせます 4.私たちケイズグループは 地域の皆様へ感動を与え業界No.1カンパニー として東洋医学を世界へ広げます |

ケイズグループのMVVで注目すべきは、全体を通じて「どのような人材を求めているか」がはっきりと伝わってくる点。

特にミッションの補足文からは、東洋医学に根ざした次世代のリーダーを育成するほか、「業界の最前線で活躍したい」という意欲を持った人材を求めていることが強く伝わってきます。

「誰を求めているか」が明確になっているMVVは、採用活動への貢献度が高いです!

【一覧】MVVを策定・見直すための質問集

事例をご覧いただいた方は、「ミッション・ビジョン・バリューという分け方はあくまで基本の型に過ぎない」ことが理解できたのではないでしょうか。

カテゴリ、名称、位置づけは、企業によって異なります。

しかし、いきなり最適な答えにたどりつくのは至難の業。MVVの策定時にも「なにを考えるべきか」と迷うことがあるでしょう。

ほんの一例ではありますが、以下のような質問について意見を出し合っていくとMVVの材料が出やすくなります。

【FAQ】MVVの策定でよくある疑問

Q1. ミッション・ビジョン・バリューはどれも作らなければいけませんか?

企業によって項目は増減しますので、必ずしもMVVという型を守る必要はありません。

ですが、ビジョンは企業の目的地となり、バリューは日々の行動に直結しますので、少なくともこの二種に相当する項目は策定が必要です。

Q2. MVVを社長一人で作ってはいけませんか?

経営スタイルにもよるので、絶対にNGというわけではありません。

ただし、企業が成長するにつれて人材が増えてくると、個人理念に偏りすぎたMVVは現場の理解が得られず、うまくいかないケースが多いです。一人で作る場合、「見直しが必要になる」と踏まえたうえで実行しましょう。

Q3. バリューは何個が適切ですか?

運用しやすいのは3〜最大7個です。

多すぎると覚えられず、行動への落とし込みも複雑になってきます。入れたい要素が多い場合、バリューの数は絞り、行動指針や事例などさらに具体的なレベルで記載するのがオススメです。

Q4. MVVに抽象語を使ってはいけませんか?

基本的に、使わざるを得ません。

ただし、具体的なイメージを別の資料などで補完しないと、「挑戦」「誠実」などの抽象的な言葉は社内で解釈が割れてしまい、摩擦の原因となります。「抽象語を抽象的なまま放置しない」ことを心がけましょう。

Q5. 社長交代や事業転換があったら、MVVは作り直すべきですか?

ケースバイケースです。

一般的には、ミッションは最も変わりにくく、ビジョンは一定の段階で更新し、バリューは磨き続ける、というイメージです。なお、MVVが機能していないと感じる場合にはまず原因の特定が必要になりますので、ぜひ弊社へご相談ください。

MVVの真価は「運用と浸透」にアリ

MVVは、企業の成長とともに起きる意識のズレを解消し、全社員が同じ目的地へ向かうための羅針盤。

羅針盤は日々の航海に活かしてこそ、真価を発揮します。

運用し、浸透させなければ、MVVは機能しません。

逆に言えば、運用体制を整えれば、組織の行動原理が明確になり、事業成長にも非常に役立ちます。ぜひ我々と一緒に、全社的な浸透を目指しましょう!