更新日

AI

人材採用

AI が変える面接準備術:質問生成や評価の標準化について解説

面接の準備に AI を取り入れる企業が増える中、 AI がどのように質問を作成し、評価のばらつきを抑える仕組みを支えているのかに注目が集まっています。この記事では、AIが面接のどの工程に関与し、準備をどのように効率化するのか、そして評価の公平性をどう高めるのかを解説します。

特に、面接官の経験や主観に左右されやすい質問や評価のプロセスにおいて、AIを活用することで属人性や無意識バイアスを軽減する効果が期待されています。質問の生成や評価基準の設定に AI を用いることで、一定の基準に沿った一貫性と透明性のある対応が可能になる点も大きなメリットです。

本記事では、こうした AI 活用の具体的な事例も紹介しながら、面接準備のあり方がどのように変わりつつあるのかをわかりやすくお伝えします。

Contents

面接の課題とその背景

採用面接は応募者の見極めにおいて重要な場面ですが、現場ではいくつかの構造的な課題が指摘されています。たとえば、評価基準の不統一や質問内容の属人化、そして無意識バイアスの影響などが挙げられます。これらの問題は、面接の公平性や一貫性を損なう要因になりかねません。

人によって評価基準が異なる

多くの企業で、同じ候補者でも面接官が異なれば評価結果が変わってしまうという問題が見られます。何を重視するかが明確に定まっておらず、個々の判断に委ねられていることが主な要因です。たとえば、ある面接官は「実務スキル」を重視し、別の面接官は「協調性」や「人柄」に重きを置くことがあります。

このような評価のばらつきは、候補者へのフィードバックにも影響を及ぼし、企業としての選考基準の一貫性を損なう恐れがあります。全面接官に共通の評価基準を共有し、それに基づいた判断を行う体制づくりが求められます。その際、過去の面接データをもとにした AI のサポートを取り入れることで、客観性を高めることも可能です。

面接質問が属人的でばらつきがある

質問内容についても、面接官の裁量に大きく依存しているケースが少なくありません。業務経験が豊富な面接官が技術的に深掘りした質問をする一方で、面接経験の浅い担当者は表面的なやりとりに終始してしまうこともあります。このような差があると、候補者にとって不公平な印象を与えるだけでなく、評価基準のブレにもつながります。

AI を活用すれば、職種やポジションに応じてあらかじめ設定された質問項目をもとに、面接官ごとのばらつきを抑えることが可能になります。一律の質問を軸にしながら、必要に応じて個別に深掘りできる柔軟性を持たせることが、公正な面接には欠かせません。。

無意識バイアスが評価に与える影響

評価のばらつきや質問の属人化と並んで、無意識バイアスの影響も見逃せない課題です。候補者の性別、年齢、口調や話し方など、本来評価に影響を与えるべきでない要素が判断に紛れ込んでしまうことがあります。

こうしたバイアスは完全に排除するのが難しいからこそ、 AI のような定量的かつ中立的な仕組みを補助的に活用する意義があります。たとえば、回答内容を言語データとして分析し、どの観点で評価されているかを明確にすることで、人間の主観に頼らない基準を持つことができます。

また、 AI が過去の評価傾向を分析し、面接官ごとのバイアス傾向を可視化することで、評価の透明性を高める取り組みも始まっています。これは、あくまで面接官の判断を否定するものではなく、より公平な意思決定を支えるツールとして位置づけることが重要です。

面接準備に AI が求められる理由

AI を活用した面接準備は、評価のばらつきを抑え、公平性を高める手段として注目されています。特に、評価の基準や質問の設計が属人的になりがちな場面で、AIは一貫性のあるフレームを提供する役割を担っています。

属人的な面接を「標準化」する手段

面接では、面接官ごとに評価基準や質問内容が異なることがしばしばあります。これが評価の不統一や選考結果への影響を生みやすくしている要因です。こうした属人性を最小限に抑える手段として、AIによる面接設計の「標準化」が活用されています。

たとえば、過去の選考データや職種別の要件をもとに、AIがあらかじめ一定のルールに沿った質問セットを生成することで、候補者は全員同じ基準で評価される体制が整います。加えて、面接官が質問を一から作成する手間も軽減され、質問の質のばらつきも抑えられます。

無意識バイアスの検知・抑制が可能に

人間の評価には、意図しないバイアスが含まれることがあります。たとえば、性別や年齢、出身校といった本来選考に直接関係のない要素が、無意識のうちに判断に影響を与えるケースです。この課題に対しても、AIが補完的な役割を果たすことが期待されています。

AIは、候補者の発言や経歴をもとに、評価すべきポイントだけを抽出して判断するよう設計されているため、評価プロセスにおける偏りを減らす支援が可能です。また、一部のAIシステムは、評価パターンに偏りが見られた場合にアラートを出す仕組みを備えており、面接の透明性と公正性を高める一助になります。

質の高い質問を効率的に生成できる

面接の質は、質問の設計に大きく左右されます。しかし、限られた時間の中で的確な質問を準備するのは容易ではありません。この点でも、AIは面接準備の効率化に貢献しています。

たとえば、応募者の職務経歴書や提出資料をもとに、AIが関連する質問を抽出することで、より具体的かつ実務に即したやりとりが可能になります。また、回答に対する反応からスキルや志向性を分析する機能もあり、質問と評価がつながった設計が可能です。

こうした仕組みにより、面接の準備工数を抑えながらも、質の高い選考が実現しやすくなります。属人性を補完しつつ、評価の精度を保つ手段として、AIの役割は今後さらに広がっていくでしょう。

※AI面接に関するブログもございます。是非こちらも併せてご覧ください。

AIで変わる面接準備:質問生成と評価の標準化とは

AI技術の進化により、面接準備のあり方が大きく変わりつつあります。これまで属人的だった質問設計や評価プロセスに、AIを取り入れることで、より一貫性のある選考が可能になってきました。質問の自動生成や評価基準の標準化を通じて、候補者にとっても企業にとっても納得感のある面接が実現しやすくなっています。

面接の質問生成と評価項目の標準化

面接の質を高めるうえで、質問内容の整備と評価の基準を明確にすることは欠かせません。AIを活用することで、職種やポジションごとに適した質問セットを自動で生成できるため、面接設計の効率が大きく向上します。質問の重複や偏りを避けつつ、応募者の能力や適性を正確に把握するための設問を、短時間で構築できる点が大きなメリットです。

また、評価項目をあらかじめ統一しておくことで、面接官ごとの判断のズレを最小限に抑えることが可能になります。これにより、面接全体に一貫性が生まれ、候補者にとっても納得感のある公平な評価が実現しやすくなります。

応募者の職種や役割に応じた質問セットの自動生成

面接で問うべき内容は、職種やポジションによって異なります。AIを活用することで、営業職やエンジニア職など、それぞれの職務に合った質問を自動で設計する仕組みが実用化されています。

たとえば、営業職向けの質問では「顧客との関係構築」や「提案力」に関する内容が中心となり、エンジニア職では「技術的課題へのアプローチ」や「チームでの開発経験」など、実務に即した質問が組み込まれるようになります。これにより、面接官が一から質問を考える負担を減らしつつ、応募者の適性を的確に把握することが可能になります。

さらに、AIは企業側の評価データや過去の選考実績を学習し、質問の内容を継続的にアップデートできるため、状況に応じた柔軟な対応も可能です。

面接官ごとの評価軸を統一しやすくなる仕組み

面接官が複数名いる場合、評価にばらつきが出やすいのは避けられない課題です。AIを使って評価項目を明確化し、面接官全員が同じ視点で判断できるようにすることで、このばらつきを抑えることができます。

たとえば、応募者の回答に対して、あらかじめ設定された評価基準に沿ってスコアを付けるフレームをAIが提示することで、評価の基準を統一しやすくなります。これにより、面接官ごとの経験値や価値観の違いに起因する評価のズレを最小限に抑えることが可能です。

また、AIは評価結果を蓄積・分析することで、面接官ごとの傾向を可視化したり、次回以降の改善点をフィードバックする機能も備えており、選考全体の質の向上にも寄与します。

AI活用による「面接準備」の自動化がもたらすメリット

面接の準備には、質問の設計や評価基準の整理など、多くの手間がかかります。こうした工程にAIを取り入れることで、面接官の負担を軽減しながら、選考の精度と公平性を高めることが可能になります。

質問設計の時間を短縮

従来の面接では、面接官が一つひとつ質問を考え、それを文書にまとめる作業が必要でした。しかしAIを導入すれば、職種や役割に応じた質問を自動で生成できるため、準備にかかる時間を大幅に短縮することができます。

たとえば営業職の面接では、AIが過去の実績や求めるスキルセットをもとに、適切な質問を組み立ててくれます。これにより、面接官は候補者の強みや適性をより的確に見極められるようになります。

さらに、生成される質問があらかじめ構造化されているため、どの面接官が担当しても面接の質に差が出にくく、プロセス全体の標準化が進みます。結果として、応募者全員に対して一貫性のある対応がしやすくなり、公正な選考が実現します。

評価の客観性と納得感を担保

評価においても、AIは重要な補助的役割を果たします。面接官が無意識のうちに持ち込んでしまう主観やバイアスの影響を抑えることができ、より客観的な評価が可能になります。

具体的には、AIが候補者の回答を内容や傾向ごとに分析し、事前に設定された評価指標に基づいてスコアリングを行うことで、感覚的な判断に頼らない評価ができるようになります。こうしたプロセスは、評価の根拠を説明しやすくするという点でも効果的です。

また、AIは評価結果を可視化する機能も備えており、面接中に記録されたスコアやコメントをもとに、後から評価の経緯を振り返ることも可能です。このように、透明性のあるフィードバックを実現できる体制を整えることで、面接全体の信頼性を高めることにもつながります。

AIに質問リストを作成させる方法

面接準備の効率化を目的に、AIで質問リストを作成する方法が注目されています。ポイントを押さえてプロンプト(AIへの指示文)を設計すれば、短時間で質の高い質問を自動生成でき、準備負担の軽減にもつながります。

以下では、AIに質問リストを作らせる際の基本的な考え方と具体例、活用時の注意点について解説します。

プロンプト設計の基本

・情報の粒度を明確にする

職種やスキル要件、期待される成果などを具体的に記載します。たとえば、営業職であれば「営業経験3年以上」「法人営業の実績」「チームマネジメント経験」など、詳細に条件を伝えることで、より目的に合った質問が生成されやすくなります。

・目的をはっきりと示す

「どの能力を評価したいのか」を明確にすることが重要です。たとえば、「業務遂行力を確認したい」「対人スキルを見極めたい」など、質問の意図が伝わるプロンプトを設計することで、評価軸に合った出力が得られます。

・簡潔で分かりやすい文体を意識する

一文一義で、明確な日本語を使うことが基本です。余計な表現や曖昧な語句を避け、AIが誤解せずに理解できる構成を意識することがポイントです。

【例】営業職の求人をもとにしたプロンプトサンプル

【プロンプトの実例】営業職を想定した質問生成

プロンプト例:

【営業職の面接質問を作成してください。候補者は営業経験3年以上で、法人営業を担当しており、チームマネジメントの経験があります。業務遂行力やコミュニケーション力を評価する質問を含めてください。】

生成される質問の一例とその目的:

・「過去にどのようにチームを管理し、成果を上げましたか?」

→ マネジメント経験やリーダーシップを具体的に確認するため

・「法人営業において、最も成功した取引のエピソードを教えてください」

→ 営業成果・交渉力・戦略性を評価するため

・「困難な顧客にどのように対応しましたか?」

→ 問題解決力や柔軟性、ストレス耐性の確認

このように、明確な要件と目的をプロンプトに盛り込むことで、的確な質問リストが生成されやすくなります。

作成された質問を活用する際の注意点

AIが生成した質問は便利な反面、そのまま使うだけでは意図通りの評価につながらない場合もあります。以下のポイントを押さえて活用しましょう。

・内容の妥当性を確認する

出力された質問が自社の求める要件に合っているかを必ずチェックし、不要な質問は削除、必要に応じて調整します。

・順序と構成を工夫する

面接の流れを意識し、序盤にアイスブレイク的な質問を配置する、後半で深掘りするなどの構成を意図的に組み立てましょう。

・柔軟にアドリブ対応する

面接中は候補者の回答に応じて、予定外の質問を加える判断も必要です。AIのリストはあくまでベースと捉え、柔軟に使いましょう。

・バイアスがないか確認する

AIも学習元のデータによっては偏った表現をする可能性があります。性別・年齢・学歴などに配慮し、公平な質問内容かをチェックすることが重要です。

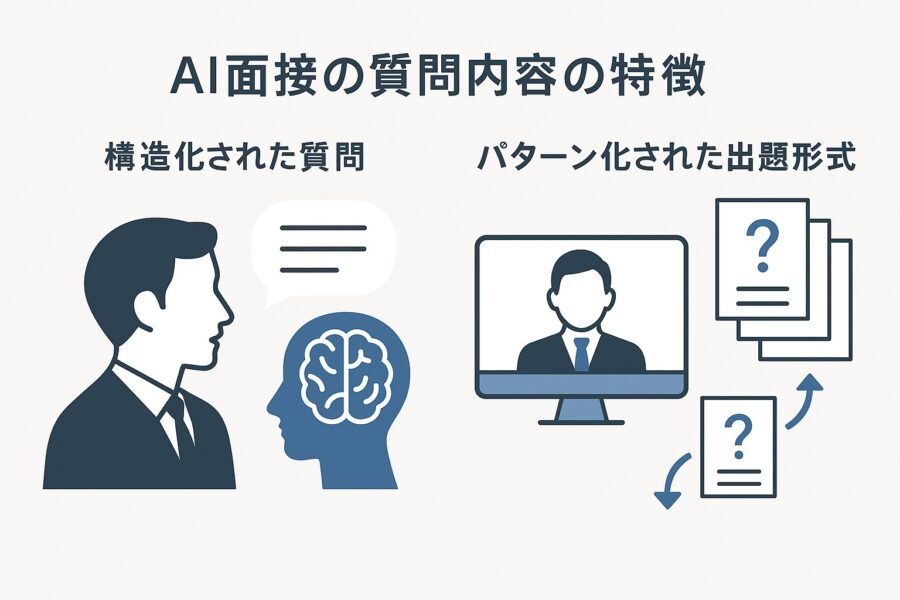

AI面接の質問内容の特徴

AIを活用した面接では、すべての候補者に対して公平かつ一貫性のある評価が行えるよう、質問内容の設計に特徴があります。なかでも、「構造化された質問」と「パターン化された出題形式」という2つの要素が大きな役割を果たしています。

構造化された質問

AI面接では、候補者の表面的な回答にとどまらず、その思考過程や行動の根拠に踏み込むような構造化された質問が多く用いられます。

たとえば

「これまでに直面した業務上の課題をどう乗り越えましたか?」

といった形式の質問では、候補者の過去の経験や行動に基づく具体的な説明が求められます。こうした質問は、問題解決力や論理的思考力、主体性といった資質を多面的に評価するための設計となっており、感覚や印象ではなく、実際の行動に基づいた判断が可能になります。

パターン化された出題形式

もう一つの特徴は、候補者全員に対して同じ条件・質問を提示するパターン化された出題形式です。質問の文言や順番が統一されていることで、面接官による評価のばらつきが起きにくくなり、無意識バイアスの影響を受けにくい環境が整います。

たとえば

「あなたがリーダーとして関わったプロジェクトについて教えてください」

というように、職務に直結するトピックを誰に対しても同じ表現で出題することで、比較しやすい回答が得られます。その結果、評価基準の一貫性が保たれ、より透明性の高い選考が可能になります。

AIが明らかにする面接評価のバイアス

面接では、評価者の主観や感情に影響されることが少なからずあり、公平な判断を下すのが難しい場面もあります。近年では、AIの導入によって、これまで見えづらかった「無意識バイアス」が可視化されつつあります。AIは評価の偏りを検知し、選考プロセスの透明性と一貫性を支えるツールとして活用されています。

無意識バイアスの種類とリスク

面接における無意識バイアスは、評価者が意図せず抱いてしまう偏見によって発生します。たとえば、性別や年齢、学歴、話し方、雰囲気といった要素が、候補者の評価に影響を与えてしまうケースが挙げられます。

たとえば、ある候補者が情熱的に話したことで印象が強くなり、実際の能力以上に評価が高くなる一方で、控えめな話し方をする候補者が過小評価されるといった状況は決して珍しくありません。こうした評価の偏りが重なると、本来の適性と評価がずれるリスクが高まります。

AIはこうした傾向をデータとして捉えることで、バイアスの存在に気づかせ、公正な評価へと導く補助的な役割を果たします。

AIが評価プロセスで警告を出す仕組み

AIは、面接評価の中で偏った判断が続いた場合、言語の使い方や感情の傾向を分析し、異常を検出することができます。たとえば、ある候補者だけが一貫して低い評価を受けている場合、その原因が質問内容や評価表現に偏りがないかを検証し、必要に応じてアラートを出す仕組みが備わっています。

こうした分析結果は、面接官自身が気づきにくい傾向を「見える化」するための有効な材料となり、評価のバランスを保つうえで役立ちます。

バイアスを抑える面接設計の工夫

バイアスを最小限に抑えるには、面接の設計そのものを見直す必要があります。まずは、質問内容をあらかじめ構造化し、全候補者に同じ質問を行うことで、評価基準のブレを防ぐことができます。

加えて、評価シートや採点基準を事前に面接官間で共有・確認しておくことが大切です。これにより、評価者ごとの判断の差を減らし、一貫した評価が実現しやすくなります。

AIの力を借りつつ、評価のルールや設計自体も見直していくことで、バイアスの入りにくい面接環境を整えることが可能になります。

組織としてのAI導入準備とフォロー体制

AIを面接プロセスに取り入れるには、単にツールを導入するだけでは不十分です。効果的な活用のためには、面接官への教育や運用体制の整備といった「組織全体での準備と支援」が欠かせません。

面接官への教育とガイドラインの整備

AIを導入する際、まず必要となるのが面接官への基本的な教育と操作ガイドラインの整備です

AIを活用する前提知識の習得(例:プロンプトの活用法)

「AIにどう指示を出せば、目的に合った質問や評価が得られるのか」といったプロンプトの使い方についての理解は重要です。

たとえば、どのような職種で、どんなスキルを持った人材を求めているのか、前提となる情報を丁寧にAIへ伝える設計力が問われます。適切なプロンプトを用意すれば、AIの出力精度は大きく向上し、結果的に面接の質や効率も高まります。

面接時の判断をAIに委ねすぎない姿勢も重要

AIは評価の一貫性や効率性を支える強力なツールですが、すべての判断をAIに任せるのは望ましくありません。候補者の非言語的な反応や、微妙なニュアンスをくみ取るには、人間の経験と感覚が欠かせない場面も多くあります。

そのため、AIの出力を「参考情報」として捉え、最終判断は人間の面接官が担うという運用方針が重要です。AIと人間がそれぞれの強みを活かすバランスを取ることが、公平で納得感のある採用につながります。

社内プロセスへの組み込み方

AI面接ツールを導入するだけでは、十分な効果は得られません。その機能を最大限に活かすためには、既存の社内プロセスとどのように連携・統合するかが非常に重要です。

採用フローの中にAI面接をどう位置付けるか、どのタイミングで活用するのか、人事と現場がどう役割分担するのか──運用設計を丁寧に行うことで、ツールが本来の力を発揮し、選考の効率化と公平性向上につながります。

人事部門・現場の面接官との連携フロー例

AI面接ツールの運用を定着させるには、人事部門と現場の面接官が協力できる体制の構築が重要です。

たとえば以下のような流れが効果的です:

- 人事部門でAIツールの操作方法や評価フローを把握

- 現場の面接官に向けて説明会・操作研修を実施

- 小規模なテスト運用で使い勝手や課題を確認

- フィードバックをもとに運用方法を調整

- 不明点があれば即対応できるサポート窓口を設置

このように双方向のコミュニケーションを継続的に確保することで、現場へのスムーズな導入と定着が図れます。

評価プロセスの可視化・再設計

AI面接ツールは、評価の可視化やプロセスの見直しにも有効です。

まず、評価基準を整理・明文化し、全面接官に共有することが基本です。その上で、AIの分析結果を活用し、評価項目ごとのスコアや傾向をグラフやチャートで可視化する仕組みを取り入れれば、個人差のある評価のバラつきを抑えることができます。

また、評価結果をその場で面接官と人事が確認できる仕組みを整えることで、透明性と納得感のある選考が可能になります。

導入後の改善ループと継続的フォロー

AIを導入した後も、運用の中で新たに見えてくる課題や改善点は避けて通れません。評価の精度や信頼性を高めていくためには、継続的な見直しとフィードバックサイクルを回していくことが不可欠です。

運用後の振り返りとチューニングを積み重ねることで、AIの機能を最大限に活かせる運用体制を整えていくことができます。

AI評価と人間の評価を照らし合わせた振り返り

AIによる評価は、一貫性と客観性に優れている反面、人間が持つ直感や対話から得られるニュアンスは補いきれないことがあります。そのため、AIと人間それぞれの評価を比較・検証しながら、評価の妥当性を振り返るプロセスが欠かせません。

具体的には、評価項目ごとにAIと面接官の結果を突き合わせて、評価に差がある部分や一致しているポイントを整理します。たとえば、「技術的なスキル」に関してはAIが過去の職歴や実績に基づいて判断する一方で、人間の評価では質問への反応や学習意欲など、定量化しにくい側面が加味されることもあります。

このような振り返りを定期的に実施することで、評価の観点や基準そのものの見直しにもつながります。また、得られたデータは次回以降の面接設計やプロンプトの調整にも活用できるため、準備の質を高める材料としても機能します。

評価精度のモニタリングとアップデートの必要性

AIの評価は「導入して終わり」ではなく、常に状況に応じて見直し・更新が必要です。特に、運用開始後は一定のタイミングで評価精度のモニタリングを行い、適切な判断ができているかを確認する体制を整えることが重要です。

- 候補者ごとの評価結果を定期的にチェック

- AIと人間の評価が大きく乖離していないか確認

- 評価傾向に偏りや違和感がないかを検証

こうした確認作業に加えて、必要に応じてAIのアルゴリズムや評価基準をアップデートしていくことが求められます。たとえば、新たな職種や市場の変化に合わせて、学習データを追加し、評価モデルを再構築することも重要な対応のひとつです。

定期的な見直しとアップデートを繰り返すことで、AIの判断は現場のニーズに合致した、より信頼性の高いものへと進化していきます。

まとめ:AI活用で面接準備の“質”と“公正さ”を両立する

AIを活用した面接準備は、質問設計の標準化や評価プロセスの可視化を通じて、従来の課題であった評価のばらつきや無意識バイアスの軽減に大きく貢献します。しかし、AIにすべてを任せるのではなく、人間の判断と組み合わせることで初めて、候補者の個性やポテンシャルを多角的に評価することができます。

そのためには、面接官への教育や社内プロセスへの適切な組み込み、導入後の改善ループの設計といった体制づくりが欠かせません。AIを単なる効率化の手段にとどめず、「判断の質を高める支援ツール」として活用していくことが、これからの面接に求められる姿勢と言えるでしょう。