人的資本経営

組織ステージ毎の人事施策

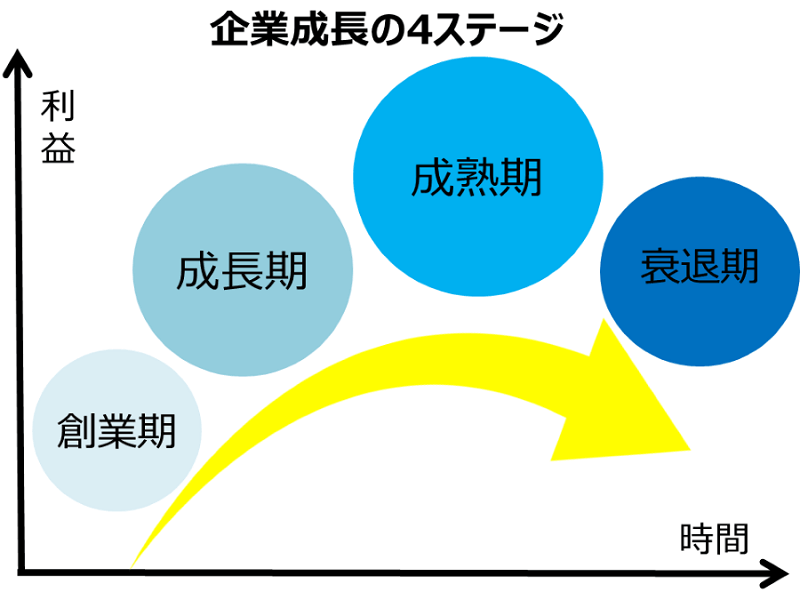

組織には階級やステージがあるというのをご存知でしょうか?

いわゆる企業成長の4ステージと言われ、『創業期』『成長期』『安定期』『衰退期』に分けられます。スタートアップで言うと、『創業』『シード』『アーリー』『ミドル』『レイター』と成長ステージを分けられます。

若手の離職問題や人事制度の刷新など、どの段階においても人事課題を抱えている企業は多いかと思いますが、実は企業が取るべき人事施策については、業界業種・抱えている課題の大小に関わらず、従業員規模や上記ステージなどを区切りとして大別することが可能なのです。自社にカスタマイズされた人事施策などを行うのはもちろんですが、過去にある事例から自社に合う事例を学ぶことも非常に有益な手段です。

本記事では、組織ステージ毎に起こり得る人的課題や、取るべき施策をご紹介していきます。

Contents

組織ステージ

本章ではまず、企業成長のステージについて説明していきます。

企業成長の4ステージとは

■創業期(Start-up Phase)

従業員規模:1〜10人

特徴:創業期は、おおよそ創業から5年以内の企業を指し、従業員は数名程度という規模です。創業者と少数のコアメンバーで構成され、全員が多岐にわたる役割を兼任することが多いです。企業サイクルは回り始めた頃ですが、商品やサービスの売上はほとんどない状態です。一般的にベンチャー企業と呼ばれることも多いフェーズです。

人数も少ないことから、“創業者の情熱”が事業の原動力となり、新しいアイデアやビジョンが次々と生まれます。ワンマン社長のような人物が引っ張り、迅速な意思決定や柔軟な変化対応が必要とされます。まずは経営の基盤を作っていくことから、ビジネスモデルの詳細化や新規顧客の獲得や市場拡大に注力します。

■成長期(Growth Phase)

従業員規模:10〜100人

特徴:急速に拡大し、新しい従業員が増加し始めます。部門ごとに専門性が分かれ、組織の複雑化が進んで行くフェーズです。

成長期は事業の方向性や組織の基礎が確立され、事業が軌道に乗り始める時期です。企業全体の成長が始まっていきます。組織をスケールさせていくために、バックオフィス部門の経理や人事・広報などのスペシャリストを確保したり、資金調達を進めていく必要もあります。 一転して、創業者の熱量だけでは、事業を持続的に成長することが困難になっていき、経営チームを組閣する必要が出てきます。このとき、0→1と1→2以上の難易度の高低は別として、また違った課題や難しさがあることを理解しておくことが大事です。そのための、専門人材を獲得し、経営を頑強にしていく意識が大事なのです。

■成熟期(Maturity Phase)

従業員規模:100〜1000人

特徴:安定した収益を上げ、組織構造が整備されます。中間管理職が増え、部門間の連携が重要となります。

成熟期は、製品・サービスのバリエーションも増え、事業が安定する段階となります。全国展開や海外展開も始まり、株式上場などを検討する企業も出てきます。一通り会社としてのルールやシステムが整備され、既存事業は盤石な経営基盤として機能し始めます。

| 既存製品 | 新製品 | |

| 既存市場 | 市場浸透戦略 | 新商品開発戦略 |

| 新市場 | 新市場開拓戦略 | 多角化戦略 |

ここまでの説明ですと成熟期=安定のような感覚も受けますが、成熟期は「さらなる成長か?」「衰退の始まりか?」の枝分かれフェーズでもあります。上記のような、『アマゾフの成長マトリクス』に沿って考えると、市場浸透戦略を終え、次の市場や商品に乗り出すか乗り出さないか?=新商品か新市場の開拓のどちから、もしくは双方=多角化戦略などをとっていかないと、衰退のスタート地点にもなりそうです。 こうしたことを考えると、高いリーダーシップ力と組織マネジメント力が必要となってきます。

■衰退期(Decline Phase)

従業員規模:1000人以上(縮小傾向)

特徴:成長が停滞し、収益の減少が見られます。コスト削減や組織再編が必要となり、従業員の削減が進むこともある状態です。

衰退期は、安定した成熟期を越えて売上が低下する段階です。衰退期に取組むべきことは、新たな事業計画やM&Aなど、次の戦略の模索となります。

初動が遅れてしまうと最悪の場合倒産などの可能性も出てきてしまうため、迅速且つ慎重な意思決定が求められます。リスク回避を望んで消極的になるのではなく、利益が少しでも出ている間、成長&成熟期に企業存続に向けて成長戦略を描いていきましょう。

スタートアップ期の成長ステージ

スタートアップに関しては、企業成長の4ステージにおける創業期を細かく区切ったようなイメージです。本記事では、スタートアップ期は人事施策という観点では大きな課題も出づらい段階ではあるので、説明は詳しく省きますが、冒頭にあるように、①創業期②シードステージ③アーリーステージ④ミドルステージ⑤レイターステージというようなステージに分かれます。 資金調達量やプロダクトの開発レベル、市場の開拓度合い、組織の拡大やオペレーションレベルなどの基準から判断し、分類分けされます。ミドルやレイターステージですと、人事部や組織人材開発関連のプロジェクトも立ち上がるとおもいますが、前節の内容と両概念行き来しても非常に分かりづらいですので、あくまで「スタートアップ企業向けの成長フェーズや分類分けが存在する」という程度の理解で、本記事内では留めておいて問題ないです。

創業期/成長期における人的課題

ここでは、創業期や成長期、つまり従業員で言うと100名未満規模の会社様に発生する人的&組織的課題に関して記載いたします。冒頭にも述べましたが、従業員規模が同じだから人的&組織課題が完全に一緒ということは無いと思います。ただし、やはりフェーズごとの傾向や課題はでてくるもの。歴史=過去の企業群がぶつかってきた問題やその解消法に学ぶことで、現状の課題解決のスピード感も早まるはずです。是非、理解しておきましょう。

指針を示す

創業当初は多くの業務を少ないメンバーで兼務していましたが、成長期は事業の拡大に向けて人材が必要になってくるので、このタイミングでは必ず人手不足が問題として生じてきます。求人広告やエージェントなど数多くの人を募集するサービスはありますが、一定の規模にならないと、安定性や給与価格の観点から、人材獲得は難航しやすいです。

ただし最近では、22年度実績におけるスタートアップ企業78社の平均年収が672万円と高水準になっており、上場企業(3235社)の22年度の平均年収は620万円だったので、8%もスタートアップが上回っている状態となっております(日本経済新聞社「NEXTユニコーン調査」より抜粋)。そういう意味では、給与価格での差はもはやあまりないのかもしれませんが、やはり安定性を懸念とし若手の人気が大手企業に集中するケースは今も健在だと思っています。

人手系はどこまで言っても緊急且つ重要な事になってくるので、フェーズに関係なく頭を悩ませている企業は多いのですが、緊急ではないが超重要な人的問題として発生するのが「①ビジョン・ミッション・バリューなどがないor浸透不足」「②人的制度の無構築」になります。

創業メンバーがまだ数人であれば、暗黙で『会社の方向性』や『優先順位』を共有できますし、明確なルールがなくとも、プロダクト・サービスの開発や市場での販売活動に、何も気にせず全力で向かうことができます。しかし、規模の拡大につれて、少人数であれもこれもやっていくという経営の限界にぶつかります。創業メンバーに加えて、事業規模の拡大に対応する新メンバーが増えていき、これまでの「あうんの呼吸」「暗黙知」が通用しない状況に陥り、従業員全体の会社に対する求心力が途端に下がってしまうのです。そのために、共有の目指すべき方向性=ビジョン・ミッション・バリューなどを決めていく必要があるのです。 また、成長期段階になって問題となりやすいのが、ルールや制度です。急激に規模拡大が進むなかで、一部の社員に業務のしわ寄せが行ってしまったり、雑な報酬設計や評価設計をしていると、不平等感を社員に与えてしまい、離職の原因となってしまうのです。

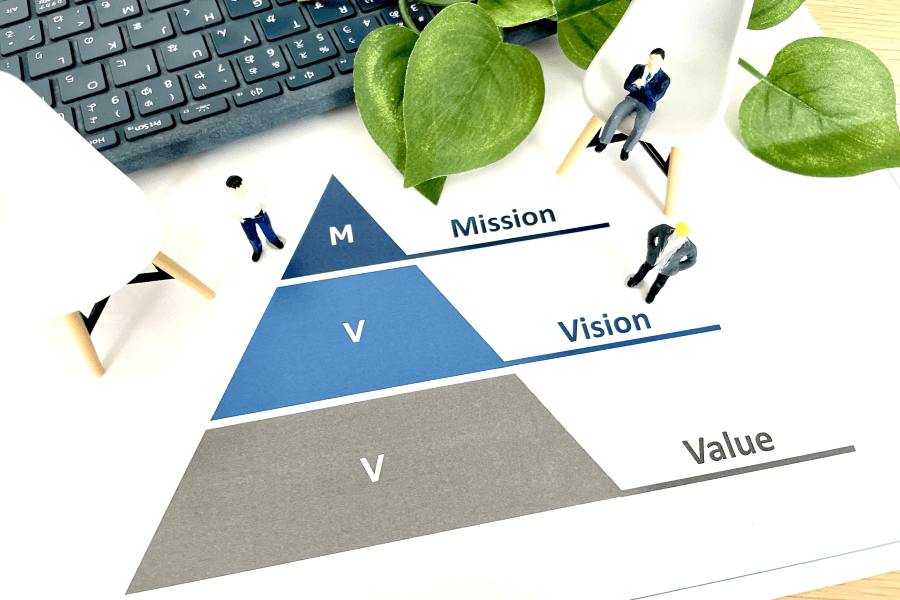

MVVを構築するためには

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)はそれぞれ下記のような意味です

ミッション:企業の使命・目標

企業の中心的な要素であり、企業が担うべき「使命」と達成したい「目標」を示します。

ビジョン:企業の理想像・方向性

企業が目指すべき「理想の姿」や実現したい未来を意味します。企業がミッションを果たすことで、どのような未来を実現し、どのような姿になることが理想であるかを表現し、企業の方向性を明確にします。

バリュー:企業の価値観・行動指針

ミッションを実行するために社内で共有したい「価値観や行動指針」を意味します。ビジョンが企業の目指す未来を示すのに対して、バリューはその未来を実現するための具体的な「手段」となります。

MVVの作り方・浸透の仕方はそれだけで1本ブログが書けてしまうので、また次回説明させていただきますが、創業者の想いのみで構築する場合や社員も含めて作成をするなど、構築の仕方は人それぞれです。

例えばですが、

- ワークショップやブレインストーミングを開催し、経営陣や主要な社員を巻き込んで意見を集約。

- 外部の専門家やコンサルタントの意見も参考にし、客観的な視点を取り入れる。

- ドラフトを作成し、関係者にフィードバックを求めていく。このプロセスを数回繰り返すことで、より洗練されたビジョン・ミッション・バリューを策定。

- 最終決定を行い、全社員に共有。社員がこれを理解し、日常業務で実践できるよう、研修やコミュニケーション活動を行っていく。

などが一般的な、ざっくりした方法です!

また評価制度やルール周りの構築で言うと、過去記事、「【仕組みで変える!】人事制度の作り方入門ー現状分析編」「【コア人材を育てる!】人事制度改定のススメ①」が参考になると思いますので、ぜひご覧くださいね。

成熟期/衰退期における人的課題

次に従業員で言うと100名以上、市場や商品によっては安定的な成果を出している段階です。前章でも言いましたが、この成熟期の段階で、新市場への開拓を考えたり、現市場内での新たな顧客ニーズを獲得するための新商品などを構築していかなければ、企業は安定を超えて、衰退に入ってしまったりします。

その段階で生じる、人的/組織的課題を見ていきましょう。

再構築とセクショナリズムからの脱却

前章にもありましたが、ここでも人事制度の再構築やビジョン・ミッション・バリューの再構築といったことが人的課題としてでてきます。100名を超える企業ですと、創業当初のメンバーのような熱量が高い従業員ばかりではなくなりますし、部署ごとの組織文化や風土も出来上がってきます。

「会社の金を作ってきているのは私達だ!」

「誰のお陰で営業ができていると思ってるんだ!」

と、部署ごとのセクショナリズムが生まれてきて、村社会が誕生するイメージです。結果悪い方向に偏ると、組織全体の統一が図り難くなり、社員1名1名の当事者意識が薄まってしまうことも考えられます。

1章でもお伝えしましたが、成熟期は、さらなる成長か、衰退の始まりとも考えられています。上記のように従業員が多くなってきているにも関わらず、少人数と同じときのような評価制度をしていたり、セクショナリズムを無視していると、企業は衰退に向かっていくでしょう。私が今まで見てきた企業様でも、少人数だからこそ良いとされていた人事評価を成熟期になっても継続されていた企業様は多数いらっしゃいました。

例えば“定性評価”による、従業員のモチベーションや言動を見て評価を上げるなどの行為は、従業員が増えてくると破綻しがちです。なぜなら、少人数の頃は一人ひとりの顔を見て仕事もできていたし、物理的な距離も小さな会社でおそらく近かったので、部下一人ひとりを見てあげることができたと思います。加えて、被評価者の方は「頑張りをしっかり評価してくれて嬉しい!」と喜びの声を上げ、評価者の方たちは、それが少人数だからこそ成立していることを理解せず、現行の人事評価制度が素晴らしいものであると考えていくのです(その慣行から抜け出せなくなるのです)。 なので、戦略的に再度経営目的や認識を揃えたり、ものによってはスクラップ・アンド・ビルドを行っていくことが重要になっていくのです。

衰退期においての変革の仕方

一度衰退期に入ると、企業も組織もなかなか立ち上がれないもの。そのような場合に陥ったら、ハーバードビジネススクールの名誉教授であるジョン・コッターの『変革の8段階のプロセス』に沿って組織戦略を打っていくことが大事です。

- 危機意識を高める

- 変革推進のための連帯チームを築く

- ビジョンと戦略を生み出す

- 変革のためのビジョンを周知徹底する

- 従業員の自発を促す

- 短期的成果を実現する

- 成果を活かして、さらなる変革を推進する

- 新しい方法を企業文化に定着させる

このそれぞれに重要な変革となるエッセンスが含まれているわけですが、私個人としてとても重要だと思うのが、「1.危機意識を高める」というフェーズです。

「変革の初動段階で【危機感の醸成】が不十分なプロジェクトは成功しない。」とコッターも断言しており、人を動かすのは“現状への危機感”と”未来への希望“と考えられています。

「このままじゃまずいよね」と現在に危機感を抱くことで、社員は重い腰を上げて動き出しますし、逆に、「このままやっていけばうまくいく」と未来に希望を感じることで、社員は行動を継続してくれるものです。

また、コッターによれば、変革の研究対象となった企業の5割以上が、【危機感の醸成】に失敗し、この第1フェーズで変革のプロジェクトが終わってしまっていたとのことです。そう考えると、やはり変革を成し遂げていくうえで、危機感をしっかりと高めていくというアクションは非常に大事になりそうですよね。

※ちなみに、危機感の醸成においては、経営幹部の75%が「このままではダメだ!」と“危機感”をもっていなければ、組織変革は失敗するそうです。経営者や人事部長一人が焦って空回りしても、組織変革は成立しないということですね。

他にも、レヴィンの解凍・変革・再凍結モデルや、ADKAR(Awareness=認識、Desire=欲求、Knowledge=知識、Ability=能力、Reinforcement=強化)モデルなども同様に変革を起こすフレームとして有名なので、是非調べてみてくださいね。

さいごに

さて、今回はいかがでしたでしょうか?

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉もありますが、まさに、組織課題や人事施策というのは、過去沢山のものが情報として出回っています。業界や従業員規模、創業年数など様々な切り口があるわけですが、今回は従業員規模という観点から組織のフェーズを表し、そのときに出てくる人的課題や施策をご紹介させて頂きました。

こういった情報も知っているか知らないかで、人事施策の立案や実行スピードは飛躍的に変化するものです。是非、本記事を通じて、みなさまにとって参考になる部分があれば嬉しいです。