人的資本経営

人的資本経営の成功事例から学ぶ具体的施策

人的資本経営に興味はあるものの、実際に何をどのように進めれば良いか悩んでいる経営者や人事担当者は多いのではないでしょうか。

近年は経済産業省が発表した「人材版伊藤レポート」やISO30414などの国際ガイドラインを受け、企業の競争力や持続的成長につながる人的資本経営の実践が注目されています。

このキーワードで検索する多くの方々は、自社での具体的な人的資本経営の施策や、すでに成果を上げている企業の事例を知りたいという共通のニーズを持っています。

また、単にメリットや方法論だけでなく、非財務情報の開示や社内の課題解決につながるノウハウも求められています。

本記事では、国内有力企業の具体的なケーススタディを通じて、人的資本経営の実践方法から注意点までをわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、人的資本経営の成功事例を自社の施策に応用し、組織の持続的な成長を実現するヒントを得ることができます。

Contents

人的資本経営とは?

人的資本経営とは、従業員一人ひとりの能力や意欲を企業価値へとつなげる経営手法です。

人的資本経営の基本概念

人的資本経営は、従業員を単なるコストではなく、企業の持続的成長に不可欠な「資本」として捉える考え方です。

この経営手法では、人材の育成や多様性推進、エンゲージメント向上など、人材が持つ能力や経験、知識を組織全体の成果に結び付けることを重視します。

具体的には、人材の採用・研修、キャリア形成支援、多様性の尊重や働き方改革など、

従業員が最大限に力を発揮できる環境を整備します。

例えば、フレックスタイムやテレワークの導入、リスキル(再教育)施策などは、人的資本経営の柱となる施策です。

従来の財務資本主義からの転換として、人的資本の価値を最大化することで、企業の競争力の強化やイノベーション創出、サステナビリティ実現を目指します。

このような観点から、人的資本経営は多くの企業で戦略的課題として位置付けられています。

人的資本経営と従来の経営戦略の違い

人的資本経営と従来の経営戦略の大きな違いは、従業員を価値創造の中心に据えるか、費用の最適化要素とみなすかという点です。

従来の経営戦略では、財務指標や経営資源の効率化が重視され、人件費や人材はコスト削減の対象となることが多くありました。

一方、人的資本経営は、従業員の能力や意欲が企業全体の競争力強化や持続的成長につながると考えています。

そのため、教育・研修、リスキル、高エンゲージメントを育てる制度設計、ダイバーシティ推進など、人材に投資し続けることが戦略の中核です。

例えば、フレックスタイムやテレワークといった柔軟な働き方改革は、従来型の経営では「効率低下」と見なされがちでしたが、人的資本経営ではイノベーション促進や社員満足度向上につながる重要施策と認識されています。

このような違いが、現代の企業経営に新たな価値基準をもたらしています。

人的資本経営の重要性と背景

人的資本経営は企業の持続的成長や競争力向上に不可欠な取り組みとして注目されています。

人的資本経営が注目される理由

人的資本経営が注目される背景には、組織力強化や企業価値向上へのニーズの高まりがあります。

近年、少子高齢化やグローバル競争、働き方の多様化など社会環境が劇的に変化している中で、人材を活かす経営が企業の存続と成長に不可欠と認識されています。

また、パフォーマンスや成果を財務指標だけで評価する従来型経営から、働く人一人ひとりの能力・経験・意欲を可視化し、組織全体で価値創造を促進する潮流へとシフトしています。

「人材版伊藤レポート」やISO30414の推進が政府や投資家の関心を集め、非財務情報の開示(人的資本の見える化)も重要視されています。

さらに、イノベーションを生み出すためには多様な人材の活用やリスキルの仕組みが欠かせません。

このような背景から、人的資本経営は中長期にわたる成長戦略やサステナビリティの推進において重要な役割を担っています。

経済産業省の「人材版伊藤レポート」が示すポイント

経済産業省が発表した「人材版伊藤レポート」は、人的資本経営への転換を企業に求める指針となっています。

このレポートでは、経営課題として人材戦略を経営戦略と一体化させる重要性が強調されています。

具体的なポイントとして、人材の採用から育成、配置、評価までの全体最適が重視されています。

また、ダイバーシティやインクルージョン、従業員エンゲージメントの向上、社内のリスキル(再教育)施策など、多様な人材を活かし企業のイノベーションや価値創造を促進する必要性が示されています。

加えて、KPIの設定やモニタリング、非財務情報の開示など「見える化」により、投資家やステークホルダーとの信頼構築を図ることも提言されています。

このレポートは国内の人的資本経営推進の基準となり、多くの企業が施策を実行する参考としています。

人的資本経営のモデルとフレームワーク

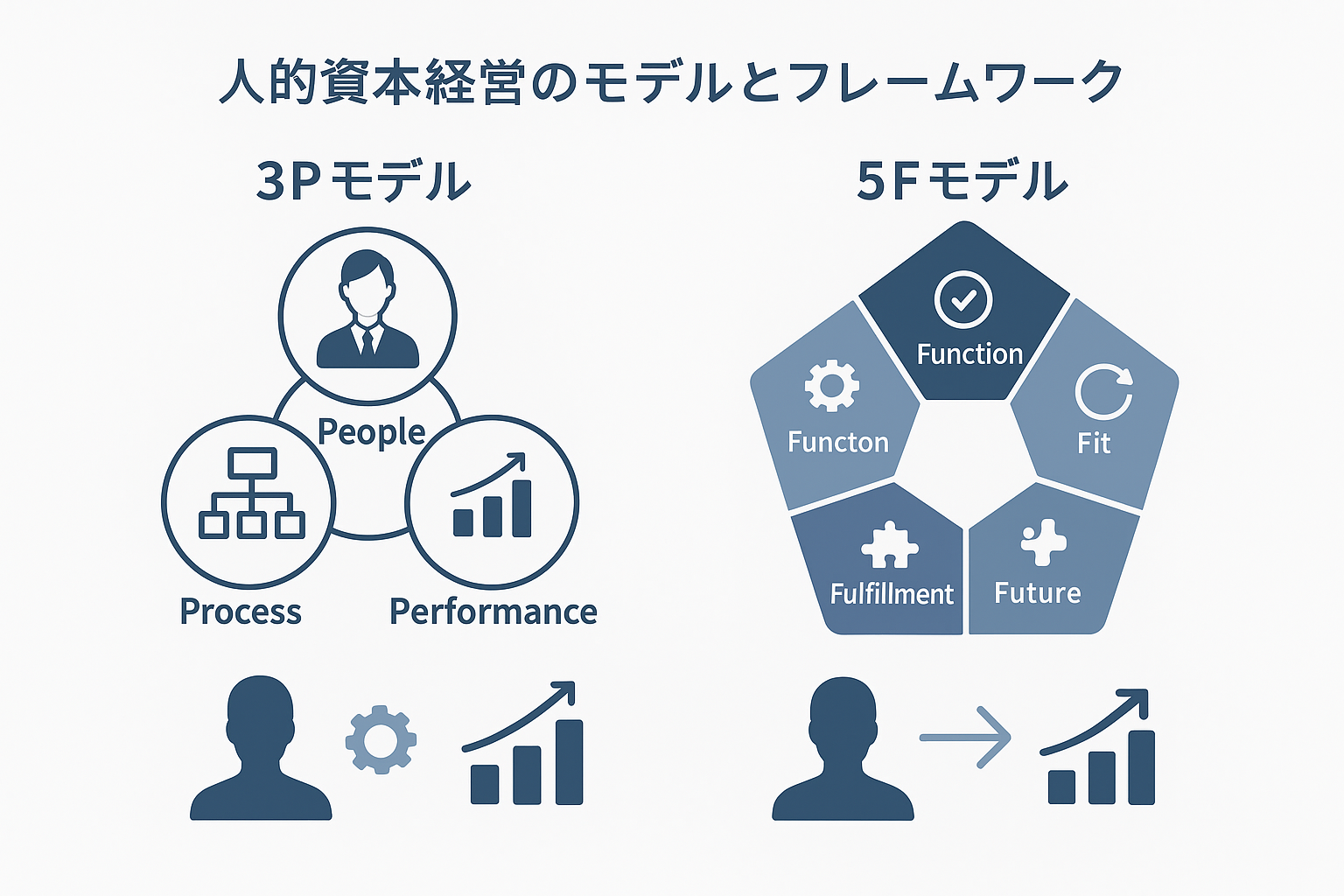

人的資本経営を効果的に推進するために、3Pモデルや5Fモデルなどのフレームワークが活用されています。

3Pモデルの説明

3Pモデルは、人的資本経営を実践する際の基本的なフレームワークの一つです。

3つの「P」はPeople(人材)、Process(プロセス)、Performance(成果)を指します。

このモデルでは、まず優秀な人材の確保・育成に取り組みます。

次に、人材育成や能力開発が企業活動にどのようにつながるかを、組織内のプロセス設計や仕組みづくりとして整えます。

そして、最終的にそれらの取り組みがどんな成果=企業の競争力や事業成績に結び付いているかを評価します。

例えば、大手企業ではフレックスタイム導入やリスキルの研修体制整備が「プロセス」として組み込まれており、その結果、従業員満足度やエンゲージメント向上、離職率低下などの「パフォーマンス」に現れています。

このように3Pモデルは、人的資本経営の施策と効果を体系的に管理する枠組みとして使われています。

5Fモデルの適用方法

5Fモデルは、人的資本経営を多面的に推進するための実践的なフレームワークです。

5つの「F」はFunction(機能)、Fit(適合)、Flow(流動性)、Fulfillment(充実度)、Future(未来)を意味します。

Functionは従業員が組織で果たす役割や能力の最大化、Fitは経営戦略や組織文化への人材の適合性を示します。

Flowは人材の流動性やキャリアパス、Fulfillmentは働きがい・充実度の向上、Futureは持続的な成長やイノベーションにつなげる将来性を指します。

この枠組みに沿って、人材配置や育成制度、リスキル推進、キャリア支援、働き方改革を実施することで、企業は従業員のエンゲージメントや生産性を高め、競争力強化につながる人的資本経営を実現できます。

例として、定期的なキャリア面談導入や社内公募制度の設置などが5Fモデルに沿った施策です。

具体的な施策と導入方法

人的資本経営の実践には、人材戦略の明確化やフレックスタイムの活用、リスキル研修など多様な施策と適切な導入方法が重要です。

人材戦略と経営戦略の連動

5Fモデルは、人的資本経営を多面的に推進するための実践的なフレームワークです。

5つの「F」はFunction(機能)、Fit(適合)、Flow(流動性)、Fulfillment(充実度)、Future(未来)を意味します。

Functionは従業員が組織で果たす役割や能力の最大化、Fitは経営戦略や組織文化への人材の適合性を示します。

Flowは人材の流動性やキャリアパス、Fulfillmentは働きがい・充実度の向上、Futureは持続的な成長やイノベーションにつなげる将来性を指します。

この枠組みに沿って、人材配置や育成制度、リスキル推進、キャリア支援、働き方改革を実施することで、企業は従業員のエンゲージメントや生産性を高め、競争力強化につながる人的資本経営を実現できます。

例として、定期的なキャリア面談導入や社内公募制度の設置などが5Fモデルに沿った施策です。

従業員エンゲージメントの向上

従業員エンゲージメントの向上は、人的資本経営の実践において不可欠な要素です。

エンゲージメントが高まることで、従業員ひとりひとりの主体性やモチベーションが高まり、組織全体の生産性向上やイノベーション創出などに貢献します。

主な施策としては、定期的な面談やフィードバックの仕組みづくり、柔軟な働き方(テレワークやフレックスタイム)の導入、評価制度や報酬体系の見直しなどがあります。

また、従業員が会社のビジョンや価値観に共感し、自身の役割を理解できるように会社説明会や経営陣からのメッセージ発信も重要です。

さらに、社内コミュニケーション活性化やチームビルディングイベントの開催も、エンゲージメント向上に寄与します。

こうした取り組みが、人的資本の最大化と企業の持続的発展に直結するのです。

リスキルと学び直しの支援

リスキルと学び直しの支援は、人的資本経営の中核を担う施策です。

技術革新や事業環境の変化が激しい現代において、既存のスキルだけでは将来に備えることが難しくなっています。

そのため、従業員に対し継続的な学び直しの機会提供や、社内外の研修・eラーニング導入、資格取得支援、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)などが行われています。

具体的な仕組みとしては、定期的なキャリア面談やリスキル費用を会社側が負担する制度、一人ひとりのキャリアパス設計をサポートする社内コーチやメンター制度が導入されています。

こうした施策により、従業員が新しい業務や職務に挑戦できる環境が整い、企業としても時代の変化や新規事業への対応力が強化されます。

リスキル支援は、人材価値の最大化と企業成長の基盤づくりにつながります。

ダイバーシティの促進

ダイバーシティの促進は、人的資本経営を実践するうえで欠かせない施策です。

多様なバックグラウンドや価値観を持つ人材を活用することで、イノベーション創出や組織の柔軟性強化につながります。

企業では、女性・外国人・シニア層・障がい者など多様な人材の採用拡大や、働き方の多様化(フレックスタイム・テレワーク)の導入、管理職登用支援、LGBTQ+などソーシャルインクルージョンの推進を行っています。

例えば、性別や国籍に関係なく能力に応じた評価・処遇制度や、社内コミュニケーション活性化の取り組みがダイバーシティ促進の具体例です。

また、ダイバーシティを企業理念に位置付けることで、従業員の自己肯定感や組織のエンゲージメントも高まります。

このような取り組みが、企業の持続的発展と競争力強化に直結しています。

人的資本経営の成功事例

国内の主要企業が取り組む人的資本経営の実績から、具体的な成功のポイントと施策内容を学ぶことができます。

旭化成株式会社の事例

旭化成株式会社では、人的資本経営を経営戦略の核として位置付け、従業員の多様性と成長支援を重視しています。

具体的には、グローバル人材育成プログラムの展開やOJTの充実、ダイバーシティ推進施策などを導入しています。

さらに、フレックスタイム制度やテレワーク環境の整備により、ワークライフバランスと仕事の柔軟性の両立を可能にしました。

これらの施策は、従業員のエンゲージメント向上、離職率低下、新しい事業の創出につながっています。

旭化成株式会社は定期的に人的資本に関するKPI(従業員満足度や研修受講率など)を設定し、各施策の成果をモニタリングして組織力強化を図っています。

同社の取り組みは他企業のモデルケースとして広く参照されています。

アステラス製薬株式会社の事例

アステラス製薬株式会社では、人的資本経営をグローバルな事業拡大とイノベーション推進の要としています。人材開発のための研修制度や国内外の交流プログラムを積極的に展開し、従業員のリスキルや学び直し支援に注力しています。

また、研究職・営業職を問わず、キャリア支援を充実させることで社員の能力と意欲を最大限発揮できる体制を整えています。ダイバーシティ推進も強化しており、女性管理職の登用や障がい者雇用など多様性に配慮した職場環境づくりに取り組んでいます。

これらの施策により、従業員のエンゲージメント向上やイノベーションの連続創出が実現しており、国内外で高く評価されています。アステラス製薬株式会社の事例は、人的資本経営のグローバル展開に挑む企業にとって有益な参考例です。

伊藤忠商事株式会社の事例

伊藤忠商事株式会社では、人的資本経営に基づき従業員の自律と成長を支援する制度設計を進めています。

具体的には、グローバル人材育成やリーダーシップ研修、キャリアパスの多様化といった積極的な人材投資が行われています。

また、社内公募制度によるキャリア形成支援やプロジェクト型人材配置によって、従業員が自らの力を発揮しやすい柔軟な人事体制を整備しています。

さらに、ダイバーシティを推進し、女性や外国人社員、ハンディキャップを持つ人材が活躍できる環境づくりも強化しています。

定期的なKPIによる進捗管理や従業員満足度のモニタリングを実施し、施策の効果検証にも力を入れています。

伊藤忠商事株式会社の取り組みは、人的資本経営において先進的な事例として多くの企業の参考となっています。

オムロン株式会社の事例

オムロン株式会社は、人的資本経営の一環として従業員のキャリア支援や働きがい向上に重点を置いた施策を展開しています。

例えば、社員ひとりひとりに合わせたキャリアコンサルティングの提供や、定期的なリスキル研修の実施などがあります。

さらに、ダイバーシティ推進に力を入れ、多様な人材が活躍できる環境整備を進めています。

フレックスタイムやテレワークの拡充も実施し、ワークライフバランスとイノベーションの両立を支援しています。

オムロン株式会社では、人的資本に関連するKPIを明確に設定し、情報開示や社外とのコミュニケーションにも力を入れています。

これらの施策によって、企業としての競争力強化と従業員の満足度向上が実現しています。

花王株式会社の事例

花王株式会社は、人的資本経営を従業員一人ひとりの成長支援と組織力強化に活かしています。

具体的には、ダイバーシティを推進するために、女性管理職登用や障がい者雇用の拡充、多彩な働き方の導入を行っています。

また、従業員エンゲージメント向上のため、キャリア面談制度やチームビルディング活動を積極的に展開しています。

学び直し支援(リスキル)への投資も強化しており、社内外の研修参加や資格取得補助を整備しています。

加えて、人的資本に関するKPIの設定と成果の可視化に努めており、押し付け型ではなく従業員主体の成長を重視した施策内容が特徴です。

花王株式会社の事例は、柔軟な働き方とダイバーシティ経営の好例と言えるでしょう。

ソニーグループ株式会社の事例

ソニーグループ株式会社は、人的資本経営の実践においてグローバルな人材多様性と学び直し支援を強化しています。

経営戦略と連動した人材育成プログラムの整備により、社員一人ひとりの能力開発を重視しています。

具体的には、国内外で通用するリーダーシップ研修や、AI・デジタル領域へのリスキル支援を積極的に展開しています。

加えて、各種ダイバーシティ施策(性別・国籍・年齢の多様化)やフレックスタイムの導入により、多様な働き方とワークライフバランス実現を目指しています。

ソニーグループ株式会社では、人的資本に関する情報開示やKPI管理も徹底し、企業価値の向上を図っています。

こうした取り組みは、グローバル競争下での人材戦略の好例と言えるでしょう。

人的資本経営を導入する際の注意点

人的資本経営導入時は情報開示の目的化を避け、自社の強みやKPI設定など実践に重きを置くことが重要です。

情報開示を目的化しない

人的資本経営を実践する上で、非財務情報の開示自体を目的化しないことが重要です。

情報開示はステークホルダーへの信頼構築や企業価値向上の手段ですが、単に数値や施策を公表するだけでは実効性が伴いません。

実践的な人的資本経営では、従業員の能力開発や職場環境改善など本質的な施策を通じて「実際に」価値創出に取り組むことが求められます。

開示内容が具体的施策や成果につながっているか、定期的な検証も不可欠です。

例えば、KPIを設定した上で、その指標がどのように組織力や事業成果に結び付いているかを社内外で共有し、改善サイクルを回していく姿勢が重要です。

このような観点で、情報開示は効果的な施策運用の一部として捉えましょう。

自社の強みを活かした戦略の策定

人的資本経営では、自社の強みを最大限に活かした戦略策定が成功の鍵となります。

企業ごとに事業特性や従業員構成、組織風土が異なるため、汎用的な施策だけでなく自社独自の優位性を見出すことが大切です。

例えば、技術開発力が強みのメーカーであれば、技術系人材の育成や研究開発投資を拡充した人材戦略が有効です。

一方、サービス業ではコミュニケーション能力やホスピタリティを高める教育制度の充実が企業価値向上に直結します。

自社の課題や将来ビジョンに合わせて、ダイバーシティ推進やリスキル、フレックスタイム制度導入など施策の優先順位や内容をカスタマイズしましょう。

こうしたアプローチが、人的資本経営の効果を最大限に引き出します。

KPIの設定とそのモニタリング

効果的な人的資本経営には、具体的なKPI(重要業績評価指標)の設定と継続的なモニタリングが欠かせません。

KPIは従業員満足度、離職率、研修受講率、多様性指標、エンゲージメントスコアなど、人的資本強化の成果を定量的に測るために設けられます。

KPIは経営戦略や人材戦略と連動して設定し、定期的な進捗確認や結果分析を行うことで、施策の有効性や課題抽出が可能となります。

例えば、従業員のエンゲージメント向上を目指す場合、社内アンケートや面談を通じて数値化し、その変化を追跡します。

また、公表したKPIは社外ステークホルダーとも共有し、企業価値向上や情報開示の信頼性を高める役割も果たします。

KPIの活用により、人的資本経営のPDCAサイクルを高速化し、効果的な組織運営を実現できます。

まとめ:人的資本経営の事例をヒントに自社の施策を強化しよう

本記事では人的資本経営の基本概念や従来型経営との違い、フレームワークとモデル、また主要企業の具体的なケーススタディをご紹介しました。これらの事例から、人的資本経営は経営戦略と人材戦略が連動し、従業員の多様化や能力向上、働き方の柔軟化が重要であることが明らかになっています。

旭化成株式会社をはじめ、各企業がリスキル支援やエンゲージメント向上、ダイバーシティ推進などの施策を通じて、組織の競争力を高めていることは参考になります。自社の課題や特性に合わせた人的資本経営のモデル設計と、KPI設定・情報開示・実施後の検証が欠かせません。

今後は、これらの事例をヒントにして自社に適した人的資本経営施策を強化し、組織の持続的成長と企業価値の向上を目指しましょう。

人的資本経営にお悩みの方はぜひお気軽にTsumuguへお問い合わせください