更新日

人材採用

【売り手市場に対応する!】人材獲得のための面接心得

「当社を志望した理由は何ですか?」

採用面接において、面接の必須質問として設定している企業は多いのではないでしょうか。

尖った言い方をしてしまえば、この質問はナンセンスだと言わざるを得ません。

昨今、少子高齢化や、採用手法の多様化など、人材獲得競争が激しくなってきています。帝国データバンクによると、少子化による労働人口の減少による採用難も相まって、2023年の人手不足による倒産件数は260件と過去最多を更新しています。

コロナウイルス最盛期は、日本全体の景気悪化に伴い有効求人倍率が減少。人手余り状態が続いていましたが、それも徐々に回復の兆しを見せはじめ、再度採用に着手しようと各企業が動き出したため、有効求人倍率は上昇傾向となってきています。少子高齢化による労働力人口の減少と有効求人倍率の上昇、まさに採用の売り手市場化が起きています。

また、コロナウイルスがもたらしたリモートワークの普及によるオフィスの在り方、働き方の多様化。個人事業、副業や兼業、契約形態・労働時間量・労働時間帯の多角化。先行きが不透明な時代を迎える中で、会社という後ろ盾がなくでも自身の力で稼ぎ、キャリアを作る、個の時代へと移り変わってきています。

個の時代の幕開けと、終身雇用制度、年功序列といった制度や文化が終わりを迎えつつある今、求職者は企業に対して「組織に所属する意味」を追求するようになっているのです。

本記事では、そんな個の時代における企業の採用面接の在り方についてご紹介していきたいと思います。

Contents

過去の面接と現代の面接の在り方

先述した時代の変化により、企業の採用面接も変化せざるを得なくなってきました。

ここでは、過去の採用面接と比較しながら、売り手市場で人材を獲得するための現代の採用面接のあるべき姿を理解いただき、今後の採用活動の参考にしていただければと思います。

これまでの採用面接

過去ブログ【徹底解説!】現代マネジメントの難しさとその対処法でも触れましたが、これまでの日本では、いわゆる日本型経営がまかり通り、終身雇用、内部昇進が当たり前。積み上げたものを放棄するという考えから、転職も後ろ向きに捉えられていました。

すなわち、1社で勤め上げることが当たり前であり、より条件の良い企業、より安定した企業にどうやって入社するかに重点が置かれ、必然的に求職者は「御社で一生働かせてください!」という選ばれに行くマインドになっていました。

それゆえ、当時の社会情勢と求職者心理によって、自社に”入社したい”と猛アピールする求職者を、高い目線から吟味する、まさに企業が人を選ぶ面接スタイルを取っている企業がほとんどでした。

冒頭で記載した「当社を志望した理由は何ですか?」という質問がまさにその象徴だと言えます。いつの間にか、見えない上下関係が構築されてしまっていたのです。

キャリア観の変化と採用面接

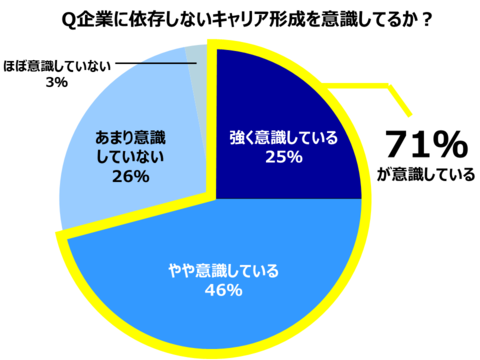

1章でご説明した個の時代の到来による求職者のキャリア観の変化により、これからは人が企業を選ぶ時代となります。その根拠として、株式会社ビズリーチの調査結果によると7割以上が「会社に依存しないキャリア形成を意識している」と回答しています。

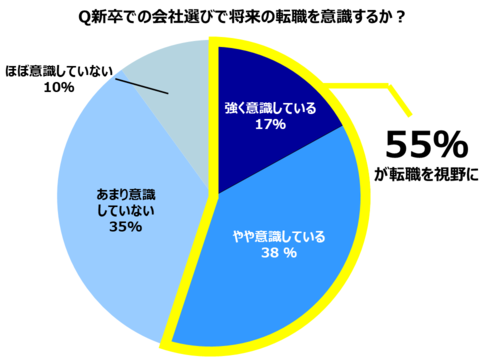

また、会社選びの際には「将来的なキャリアのための転職を視野に入れているか」という質問に対しては半数以上が「意識している」と回答しました。

理由の中には

「不確実な社会の中で企業に依存しないスキル開発が必要だから」

「年齢によりやりたいことややるべきことが変わってくると思う」

といったものが挙げられていました。

この結果を見てもわかる通り、企業側が考えているよりも、求職者は時代の変化を敏感に感じ取っています。

自身のキャリアを叶える選択肢が豊富な時代になったからこそ、組織に所属する意味がより重要になっています。 優秀な人材は取り合いになり、個人が選択権を持つようになった現代は、まさに人が企業を選ぶ時代なのです。

これからの採用面接での心得

では、人が企業を選ぶ時代にはどんな面接を心掛ければよいのでしょうか。

ここでは採用担当の皆様が押さえておくべき面接心得をご説明していきます。

(1)情報を与える面接を心掛ける

人が企業を選ぶ時代となったということは、言い換えれば選ばれる企業でなくてはなりません。

求職者のスキルや経験、性格など、自社での活躍が見込める人材かどうか、見抜く力は当然必要です。しかし、ここまでの内容でお分かりの方も多いと思いますが、一方的な評価を下すだけで人材の獲得ができる時代ではありません。

極端な話、売り手市場の現代において、自社は候補者にとって数ある企業の比較対象の一つでしかない、と考える方が良いでしょう。優秀な人材は他社でも内定を獲得します。本人に旨味がなければ、その企業が選ばれることはないのです。

そのため、企業の強みと課題、課題に対する社内の取り組み、本人のキャリアイメージに対して自社が提供できるキャリアプランの提案など、入社後のリアルな自分を想像してもらうための魅力付けを行う力、口説く力が必要不可欠なのです。

(2)綺麗事は通用しない

(1)で魅力付け、口説く力の必要性をお話をしましたが、綺麗事だけではいけない、という点は注意が必要です。

この数年間で、人々のインターネットによる情報検索能力は格段に向上しています。若い世代は特に顕著でしょう。その結果、採用側と求職者との間に「情報の非対称性」がなくなってきているのです。

口コミ、SNS等も含め、求職者が情報を収集する手段は数多く、情報のスピードも精度も数年前とは段違いです。いくら面接内で綺麗事を並べても、他に信用度の高い情報が世の中に溢れているため、すぐにボロが出てしまいます。

(3)面接を合否判断だけの場で終わらせない

採用面接において、その場、その時の自社環境だけを基準に人材を手放していないでしょうか?

先に資料とともにご説明した通り、現代の求職者は将来的なキャリアのための転職を視野に入れていることがほとんどです。現在自社が求めているスキルを持ち合わせていない、経営方針・組織方針とマインドが合致しない、本人の求める経験を積ませてあげることができない・・・

さまざまな理由で目の前の選考から離脱した候補者は、将来的に転職先として自社を選ぶ可能性のある潜在候補者になり得るのです。

面接での面接官の立ち振る舞いでの会社の魅力付けや、中長期的なキャリアイメージの伝達をしっかりしておくことで、将来的に優秀人材の獲得に繋がる可能性があります。

面接手法

さて、2章をお読みいただき、選ばれる企業になるために採用面接で心掛けるポイントについては概ねご理解いただけたかと思います。

ただし、候補者を正確に見極めること、会社の魅力付けを行い入社意欲を高めること、これらは思っているよりも難しいものです。見極めようと思えば思うほど質問攻めになり、魅力付けをしようと思えば思うほど一方的なプレゼンになってしまいます。

候補者の経験や将来性、入社意欲を限られた時間の中で正しくキャッチするためには、適切な面接手法とスキルが必要です。 ここからはよく使われる面接手法についてご説明します。

構造化面接

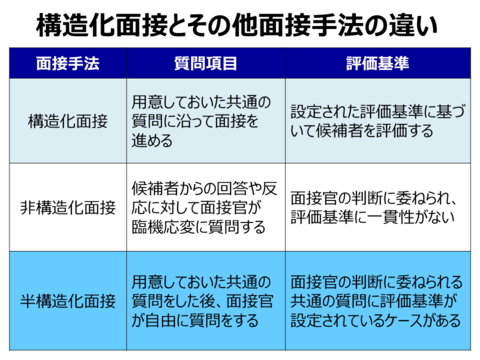

構造化面接とは、「事前に評価基準や質問項目を決めておき、手順通りに実施していく」という採用面接形式です。

構造化面接は、面接官ごとの面接の質を一定化し、自社にマッチする優秀人材を見極めることが目的です。その見極めにおいて大きな障害となるのが、面接官の経験や直感などから来る「無意識のバイアス」です。このバイアスはどれだけ取り除こうと意識しても、完全に排除することは困難ですが、それによる優秀人材の取り逃しは企業にとっては大きな痛手となります。

構造化面接では、マニュアルに沿って質問し評価するため、誰が面接官を務めても、個人的な好みや印象、いわゆる主観に基づく評価を下すことが避けられます。決まった質問、評価要素の限定化による面接官の負担軽減、マニュアル通りに進めていけば面接の効率化にも繋がるため、採用側にとってのメリットも大きいですが、候補者にとっても公平な基準で公正な評価をもらえるという安心感につながります。

現在、世界的に構造化面接が注目されていますが、その背景の一つが、Googleが採用面接に導入している、という点です。

「もしあなたが、5セント硬貨と同じ大きさに縮んでミキサーに入れられたら、どうやって脱出しますか?」

この質問はよくネット上でも話題になったGoogle採用面接での難問奇問の一つです。

しかし、Google側はこうした難問奇問に対する回答と、その後の業務パフォーマンスをスコア化した上で「この難問奇問を解く能力が、仕事での業務を示す能力には相関関係が無い」との結論を出し、現在ではこういった質問は利用していないそうです。

そして今では「Googleでは構造化面接を採用しています。つまり、すべての応募者に同じ質問をして、同じ尺度で回答を採点し、事前に決められた一貫した採用要件に基づいて採用を決定しています」と自ら謳うようになりました。(参考:Google re:Work – ガイド: 構造化面接を実施する)

ただ、注目されていると言っても構造化面接はもちろんメリットだけではなく、応募者の自由な発想力や、想定外な一面など、質問に対する回答以上の情報が拾いにくい点や、どうしても淡々と手順通りに面接が進んでいくため、面接の雰囲気が固くなってしまうというデメリットもあります。

こうした価値観の深堀りなどのデメリットに対してGoogleが面接設計に導入しているのが「行動面接」と「状況面接」です。

(1)行動面接

行動面接は過去の行動について質問を投げかけ、「なぜその行動を取ったのか」という価値観を見極め、過去の行動から来る思考パターンを把握する面接です。候補者は自身の行動に基づいた回答が必要であるため、背伸びした回答がしづらく、本人の特性を実像により近づけた状態で把握することが可能です。

(2)状況面接

状況面接は「もし○○ならどうするか」という仮想のシナリオを提示することで、将来候補者が特定の状況に直面した際の判断力や行動を評価する面接です。その場で提示された状況をどこまでリアルにイメージし回答できるか、想像力と課題解決能力のポテンシャルを見ることができます。

この二つを加えることで、型にはまった質問では掴みにくい部分を上手に補っているんですね!

非構造化面接

一方、非構造化面接とは構造化面接と対極で、候補者からの回答や反応に対して、面接官が自由に質問を投げかけて進めていく面接形式です。

面接官は質問の内容や順番、会話の方向性などを流れに応じて判断していくため、多面的かつ多層的な情報を得ることが可能です。候補者を評価する基準も面接官の判断に委ねられることが特徴といえます。

非構造化面接では一問一答ではなく会話形式で進むことが多いため、候補者も自分らしさを自由に表現できるため、候補者の価値観や人間性、特性を掘り下げて把握できますし、面接の雰囲気も柔らかくなり、入社動機づけのための好感度アップも図りやすいでしょう。

非構造化面接の最大のデメリットが、面接官によって面接の品質にバラつきが出ることです。

企業側の求めることを引き出そうとする一方的な誘導質問に陥ってしまうケースも多いですし、面接官の力量や候補者との相性によって、得られる情報や評価に偏りが出てしまう、先述した「無意識のバイアス」がかかってしまうことがほとんどなのです。

面接官が陥りやすい主なバイアスが以下です。

(1)ハロー効果(ポジティブ・ハロー効果)

1つのことに得意なことがあると、それで何でもできると判断すること。

(2)ホーン効果(ネガティブハロー効果)

履歴書にミススペルがあって、「間違いが多い人なのではないか・・・?」と全て判断してしまうこと。

(3)対比効果

面接が続いた場合に、前に面接した人と、次に面接した人を対比して検討してしまうこと。

半構造化面接

半構造化面接とはその名の通り、構造化面接と非構造化面接を組み合わせたもので、用意した質問をした後、自由に質問をしていく面接形式です。構造化面接同様、決められた質問には評価の基準が設けられており、自由質問は面接官に一任されるケースが多くなっています。

さいごに

いかがでしたか?

現在の採用市場における企業の在り方や候補者の価値観の変化により、採用面接の手法も慎重に選び取っていかなければなりません。

現在注目を浴びつつある構造化面接は、妥当性の高い評価が可能で、採用要件にマッチする人材を見極めやすくなります。特に新卒採用などで一度に多数の候補者を比較し、採用する場合には価値のある面接手法でしょう。ただ採用基準や質問項目など、自社にマッチする候補者の能力や人柄を判断する項目を十分に検討し準備する必要があります。今日からやってみよう、で出来るものではありません。

非構造化面接は、自由にコミュニケーションを行える分、面接官には非常に高度なスキルが要求されますが、候補者の資質や人柄を自由に深堀りできるため、即戦力人材を求める中途採用の場合はマッチするケールもあります。

このように企業ごとにどの面接手法が適切か、自社の求める人材要件や業務内容、ポジションによって異なってくるでしょう。大切なのは採用面接で「入社後の候補者のパフォーマンスを予測すること」そしてパフォーマンスが期待できる人材に対して「入社意欲を醸成すること」です。これらの精度を上げることを念頭に置きながら、自社に適した面接手法を検討することをお勧めします。

そして、どの面接手法を選ぶべきか、というのは机上の計算だけでなく、採用担当の経験やスキル、レベル感に合った面接手法を選ぶ、ということを意識しましょう。

採用戦略やその手法に至った意図や経緯を採用組織で共有し合うことが大切なのです。

今回は以上です。お読みいただきありがとうございました!