更新日

人材採用

【成果を出すジョブディスクリプション作成法】求人の反響率を2倍にするコツ

ジョブディスクリプションは、企業が適切な人材を採用し、効果的な人事評価を行うための重要なツールです。

しかし、どのように作成すれば、求人の反響率を2倍にするような効果を得られるのでしょうか?この記事を通じて、成功するジョブディスクリプションの書き方を学ぶことができます。

具体的な作成方法や知識を身につけることで、採用活動や人事評価の質を向上させ、効率的で透過的な運用が期待できます。

Contents

ジョブディスクリプションとは?

ジョブディスクリプションとは、職務記述書とも呼ばれる文書で、従業員が担う具体的な職務内容や必要なスキルを明確に記載したものです。企業が求人を行う際や、社員の評価基準を設定する際に非常に重要な役割を果たします。

求人広告の一部として利用されることも多く、求職者に対して働く職場の具体的な業務内容を理解させるためのツールです。

ジョブディスクリプションの基本的な構成要素には、

・職務名

・職務の目的

・主な業務内容

・必要なスキルや資格

・職務範囲

・責任と権限

などがあります。

これらの要素を詳細に記載することで、企業と従業員の間で職務に対する誤解を防ぎ、効率的な人材管理を可能にします。

また、ジョブディスクリプションは人事評価にも活用され、人材の成果や業績を客観的に評価する基準として用いられます。

このため、ジョブディスクリプションを作成する際には、具体的で明確な表現を用いることが重要です。

近年、多くの企業がジョブディスクリプションを採用する理由には、ジョブ型雇用の普及やグローバル化の進展、デジタルトランスフォーメーションによる職務の多様化があります。

ジョブディスクリプション導入の背景と理由

ジョブディスクリプションの導入は、現代の企業が直面する課題に対処するための重要な手段です。特にジョブ型雇用の普及やグローバル化の進展に伴い、職務内容の明確化が求められています。

人材のスキル・専門性を正確に把握し、適切な職務に配置することで、効率的な組織運営が可能となります。

ジョブ型雇用とそのメリット

ジョブ型雇用とは、職務内容を明確に定義し、それに応じた人材を採用・配置する管理方式です。

この雇用形態のメリットは多岐にわたります。まず、職務ごとに求められるスキルが明確になるため、ミスマッチのリスクが低減されます。これにより、採用時に適切な人材を見つけやすくなり、早期退職のリスクも軽減されるのです。

さらに、ジョブ型雇用は人事評価の公正性を高める効果があります。職務内容とその達成度に基づいた評価が行われるため、社員のモチベーション向上にも寄与します。また、キャリアパスが明確になるため、社員が将来的な自己成長を見据えて働くことができるのです。

企業全体の生産性向上にも寄与します。専門性が高い業務に対して適切な人材を配置することで、業務の効率化が図られます。また、明確な職務記述書は社内コミュニケーションの円滑化にも役立ち、組織全体としての協力体制が強固になります。

ITやグローバル人材の確保

ジョブディスクリプションは、特にITやグローバル人材の確保において重要です。

IT分野では急速な技術変化に対応するため、職務内容やスキル要件を明確にすることで、最適な人材を迅速に採用することが求められます。具体的なスキルセットやプロジェクト経験を明示することで、適合する候補者を効率的に見つけることが可能です。

また、グローバルなビジネス環境では、多様なバックグラウンドを持つ人材が集まるため、明確な職務記述がコミュニケーションの土台となります。異文化間での理解を深め、共通の目標に向かって協力するための手助けとなります。

さらに、ジョブディスクリプションはリモートワークの普及にも対応しています。

職務内容が明確であることで、リモート環境でも適切な評価と管理が行えます。

こうしたメリットにより、企業は優れたITおよびグローバル人材を確保しやすくなり、競争力を高めることができるのです。

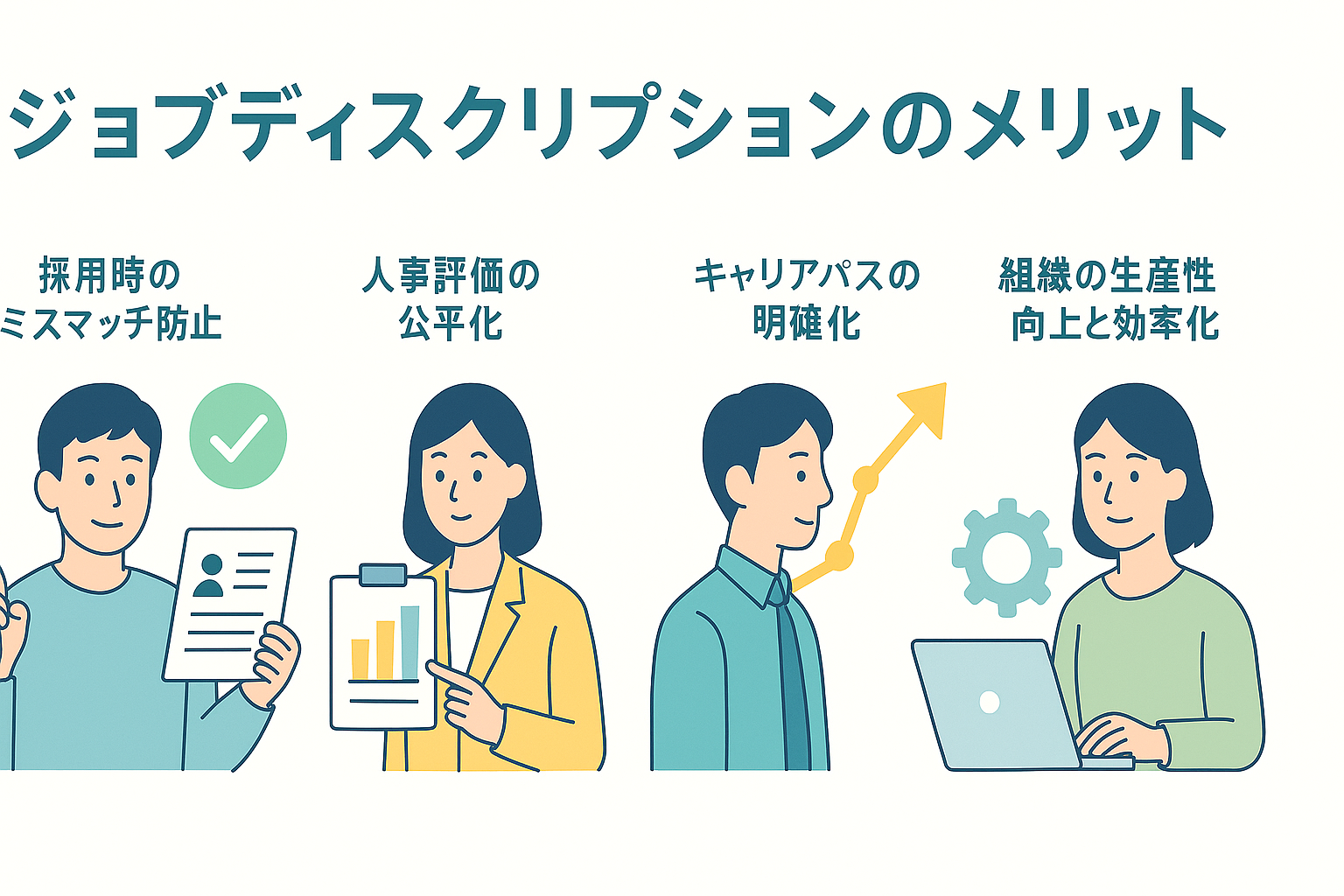

ジョブディスクリプションのメリット

ジョブディスクリプションは職務の明確化を促進し、採用や人事評価の基準を統一する重要なツールです。

採用時のミスマッチ防止

ジョブディスクリプションを活用することで、採用時におけるミスマッチを防止することができます。

具体的な職務内容や必要なスキルが明確に示されるため、求職者は自身の能力と照らし合わせて応募の判断ができます。

その結果、入社後の早期離職を防ぎ、採用の効率化を図ることができます。

また、企業側も求職者に対して具体的な業務内容や期待する成果を提示することで、選考プロセスでの意識のズレを減少させることができます。さらに、面接時にはジョブディスクリプションを基に質問することで、適切な人材選定が可能になります。

これにより、企業と働く人々の間に起こりがちな意識のギャップを解消できるのです。

人事評価の公平化

ジョブディスクリプションは人事評価の透明性を高め、公平な評価を実現するための重要なツールです。具体的な職務内容や成果目標が明示されることで、評価基準が統一され、個々の社員の貢献度を客観的に評価できます。

このように明確な基準があると、評価に対する納得感が高まり、社員のモチベーションを向上させる効果があります。

また、評価基準が明確であるため、評価者間のバラツキが低減し、より正確で公平な評価が可能になります。

結果として、社員の努力や成果が正当に評価されることにより、社員一人ひとりが自分の役割や貢献度を理解し、キャリア形成に前向きな影響を与えることができます。

キャリアパスの明確化

ジョブディスクリプションを使用することで、社員一人ひとりのキャリアパスを明確にすることができます。具体的な職務内容や目標が示されることで、自分が目指すべき方向性や必要なスキルが明確になります。

これにより、社員は自身のキャリアビジョンを具体化し、必要な研修や資格取得など、自分の成長のために何をすべきかを計画的に進めることができます。さらに、企業としても社員のキャリア形成を支援するための具体的な施策を打ち出しやすくなります。

結果として、社員のキャリア意識が高まり、自己成長を図る姿勢が強化され、それが企業全体の成長にも寄与することになります。

組織の生産性向上と効率化

ジョブディスクリプションは組織の生産性向上と効率化に直結するツールです。職務内容や責任が明確になることで、業務の進行や役割分担がスムーズになります。

また、具体的な目標設定ができるため、社員一人ひとりが自分の役割を自覚し、効果的に業務を遂行することが可能となります。これにより、組織全体の効率性が高まり、無駄な時間やコストを削減することができます。

さらに、ジョブディスクリプションを定期的に見直すことで、業務プロセスの最適化や新たな業務の追加など、組織の柔軟性を維持しながら常に改善を続けることが可能です。結果として、生産性向上と効率化が実現され、持続可能な組織運営が可能になります。

ジョブディスクリプションのデメリット

ジョブディスクリプションにはいくつかのデメリットも存在します。特に、新卒採用には向かない点や職務内容の限定によって柔軟性が低下する点、作成・運用に多大な工数がかかる点が挙げられます。これらの要素を十分に理解し、対策を考慮することが重要です。

新卒採用には向かない

ジョブディスクリプションは新卒採用には向かないと言われています。なぜなら、新卒者は一般的に実務経験が少なく、具体的なスキルセットが明確でないため、特定の職務に対する期待に応えにくいからです。

また、経験豊富な候補者と比較すると、即戦力としての評価が難しくなります。

その結果、新卒者の採用活動においては、柔軟な職務設定や成長を見据えたポテンシャル評価が重要となり、

ジョブディスクリプションによる明確な職務記述では適応しづらいという課題が生まれます。

職務内容の限定による柔軟性の低下

ジョブディスクリプションは職務内容を明確に記述するため、柔軟性が低下することがあります。具体的には、記載された職務内容に縛られるため、従業員が新しいタスクや異なるプロジェクトに対応しづらくなります。

例えば、急な部署変更や組織の再編成が必要な場合、ジョブディスクリプションによって定められた役割から逸脱することが難しくなります。この制約があることにより、変化に対して迅速に対応する能力が損なわれ、企業全体の柔軟性が低下する可能性があります。

作成・運用には工数がかかる

ジョブディスクリプションの作成と運用には多大な工数がかかります。特に、複数の職務を網羅し、正確に記述するためには深い情報収集と綿密なヒアリングが必要となります。

このプロセスには時間とリソースがかかり、担当者の負担が増加します。また、職務内容の変化に対応するためには定期的な見直しや更新が必要であり、その対応にかかる労力も無視できません。

したがって、ジョブディスクリプションの有効な活用には、リソースの適切な配分と継続的な管理が求められます。

ジョブディスクリプションの作成方法

ジョブディスクリプションの作成には、いくつかの重要なステップがあります。以下にその具体的な手順を紹介します。

ステップ1:対象職務の情報収集・ヒアリング

ジョブディスクリプションを効果的に作成するための第一ステップは、対象職務に関する情報収集とヒアリングです。

まず、職務の具体的な内容や期待されるスキル、業務範囲を明確にする必要があります。この段階では、実際にその職務を担当している社員や、その職務に深い理解を持つ関係者からのヒアリングが重要です。これにより、具体的で正確な情報を得ることができます。

また、過去の求人情報や社内の職務記述書、業界の標準的な職務内容なども参考にすると良いでしょう。これらの情報を総合的に収集し、整理することで、ジョブディスクリプションの基本的な枠組みを構築することが可能です。

このプロセスは、職務内容の正確な把握と、業務のミスマッチを防ぐための重要なステップとなります。

ステップ2:情報の精査

情報収集が完了したら、次に行うべきはその情報の精査です。収集した情報が正確で最新のものであるかを確認し、不要な情報や重複を省くことが大切です。

精査の際には、具体的な職務内容やスキル要件、担当する業務範囲が明確であるかを再確認します。

また、ヒアリング内容をもとに、職務に必要とされる具体的なスキルや経験、資格が正しく反映されているかをチェックしてください。これにより、ジョブディスクリプションが現実的で実用的なものとなるのです。

精査した情報を基に、職務の重要なポイントや優先事項を明確にしましょう。この段階で、ジョブディスクリプションの基本構成がより精緻化され、最終的な内容に近づけていきます。

ステップ3:職務情報をもとに作成する

精査された情報を基に、実際にジョブディスクリプションを作成します。この段階では、各項目を具体的かつ明確に記載することが求められます。

まずは、職務等級、職種、職務名、会社概要などの基本情報を記載します。次に、職務概要を簡潔にまとめ、具体的な職務内容やその比重を明示します。

さらに、その職務に期待される目標やミッション、組織とのかかわり方、責任・権限の範囲や報告義務なども詳細に記載します。

最後に、雇用形態や勤務地、勤務時間、必要な知識・スキル、資格、学歴などの条件を明確に書き込みます。

これにより、候補者が職務内容を正確に理解でき、適正なマッチングが図れるようになります。また、ジョブディスクリプションは人事担当者にとっても選考基準が明確になるため、採用活動が円滑に進められるようになります。

ジョブディスクリプションの記載項目と記載例

ジョブディスクリプションには、職務等級や職種、職務名、会社概要などの基本情報が含まれます。

また、職務概要や具体的な職務内容、比重なども記載されます。さらに、期待される目標やミッション、組織とのかかわり方、責任や権限の範囲、報告義務などが明確に示されます。

雇用形態や勤務地、勤務時間、必要な知識やスキル、資格、学歴などの情報も重要です。以下のセクションで、各項目の具体的な記載例を紹介します。

職務等級、職種、職務名、会社概要

まず、職務等級はその職務が組織内でどの位置にあるかを示すものです。たとえば、入社直後のポジションならば「ジュニアレベル」、経験豊富なポジションならば「シニアレベル」になります。

次に、職種は具体的な役割を示し、例えば「ソフトウェアエンジニア」や「マーケティングマネージャー」といった職種名が使われます。さらに、職務名は具体的な業務内容に直結する名称が求められ、こちらも「フロントエンドエンジニア」や「デジタルマーケター」といった言い方が適しています。

最後に会社概要ですが、こちらは企業の基本情報として設立年や事業内容、所在地などを簡潔に記載します。

職務概要、具体的な職務内容、比重

職務概要は、そのポジションが全体的にどのような役割を果たすのかを短く説明するものです。

例えば、「ソフトウェアエンジニアとして、新しいウェブアプリケーションの開発とメンテナンスを行う」といった記載が典型的です。具体的な職務内容としては、日常的に行うタスクを細かく列挙します。

例えば、「コードの設計と実装」「バグの修正」「コードレビューの実施」などが含まれます。

比重は、各タスクが職務全体の中でどれくらいの割合を占めるかを示します。

例えば、「設計と実装:30%」「バグ修正:30%」「コードレビュー:20%」「その他の業務:20%」といった形式で表すと、他の読者にもわかりやすいです。

期待される目標・ミッション

期待される目標やミッションは、その職位で達成すべき具体的な成果を示します。

たとえば、営業職であれば「四半期ごとに新規顧客を10社増やす」、技術職であれば「新しいアルゴリズムの実装により業務効率を20%向上させる」といった明確な目標設定が求められます。

また、組織全体のビジョンとリンクさせることも重要です。例えば、「会社のグローバル化推進に貢献するため、英語での業務対応を拡大する」などのミッションが考えられます。これにより、社員は自身の役割と企業全体の方向性が一致していることを理解しやすくなります。

組織とのかかわり方

組織とのかかわり方を明確にすることは、各職務の重要なポイントです。たとえば、「プロジェクトマネージャーとして、エンジニアリングチームとマーケティングチームの橋渡しを行う」と記述することで、社員がどのように他のチームと連携をとるのかが分かります。また、報告ラインやコミュニケーションの頻度も明示しておくことが重要です。

週次ミーティングの設定や、プロジェクト進行状況を誰に報告するのかといった具体的な記述が含まれます。これにより、社員は自分がどのような形で組織に貢献し、誰と連携する必要があるのかを把握しやすくなります。

責任・権限の範囲、報告義務

責任や権限の範囲、報告義務は、その職務がどの程度の決定権を持ち、どのような責任を負うのかを具体的に示します。例えば、「プロジェクトの進捗管理およびチームメンバーの評価」を行う責任がある場合や、「予算の作成と管理に関する最終決定権」を持つ場合などです。また、報告義務としては、誰に対してどの頻度で報告を行うべきかを明記します。例えば、「毎週金曜日にプロジェクトマネージャーに進捗報告を行う」といった具体的な指示が含まれます。これにより、社員は責任と権限のバランスを理解し、業務を円滑に進めることができます。

雇用形態、勤務地、勤務時間

雇用形態、勤務地、勤務時間についても詳細に記載することが肝要です。

雇用形態としては、「正社員」「契約社員」「パートタイム」など具体的な形態を明示します。勤務地については、「東京都渋谷区オフィス」や「リモートワーク可」など、実際に働く場所を示します。

勤務時間については、「9:00~18:00、休憩1時間」や「フレックスタイム制導入」などと記載し、柔軟な働き方が可能かどうかも明確にします。これにより、求職者や現職の社員は、自分のライフスタイルにどれだけ適応できるかを事前に把握することができます。

必要な知識・スキル、資格、学歴

必要な知識やスキル、資格、学歴も項目として重要です。

例えば、「Javaプログラミングの高度なスキル」や「プロジェクトマネジメント資格(PMP)」など、具体的なスキルと資格を明示します。学歴についても、「関連分野の学士号以上」や「コンピュータサイエンスの修士号」などの必要条件を記載します。

これにより、求職者に対する要件が明確になり、適した人材を効率的に見つけることができます。また、社員に対しても自身のキャリアパスやスキルアップの方向性が明確になり、モチベーションが向上します。

ジョブディスクリプションのテンプレート

ジョブディスクリプションを効率的に作成するためには、しっかりとしたテンプレートを活用することが重要です。

テンプレートを使うことで、記載漏れを防ぐだけでなく、各職務の情報を統一された形式で記録・共有することができます。

ジョブディスクリプションのテンプレートには、以下のような項目が含まれるのが一般的です:

– 職務等級、職種、職務名、会社概要

– 職務概要、具体的な職務内容、比重

– 期待される目標・ミッション

– 組織とのかかわり方

– 責任・権限の範囲、報告義務

– 雇用形態、勤務地、勤務時間

– 必要な知識・スキル、資格、学歴

各企業のニーズや業界特性によって、テンプレートをカスタマイズすることも可能です。

たとえば、IT企業であれば専門的な技術スキルやプロジェクト管理能力を重視した項目を追加することが考えられます。

テンプレートを活用することで、ジョブディスクリプションの作成がスムーズになり、結果として求人の反響率を向上させることが期待できます。

また、統一されたフォーマットにより、社内のコミュニケーションも円滑になり、効率的な人材管理が実現できます。

ジョブディスクリプション導入時の注意点

ジョブディスクリプション導入時には、業務内容の網羅性と定期的な見直しが重要です。

業務内容の網羅

ジョブディスクリプションには、従業員が担当する業務内容を全て網羅することが求められます。

これにより、各従業員が自身の役割や責任を明確に理解でき、業務のスムーズな遂行に繋がります。

まず、職務内容を具体的に記載することで、曖昧な部分を減らし、業務上のミスマッチを防ぐことができます。

具体的な記載項目としては、職務の概要、日次・月次の具体的なタスク、求められる結果や目標、関連する他の職務や部門との連携などがあります。これらを詳細に記載することで、従業員は日々の業務における優先順位や重要性を把握しやすくなります。

また、ジョブディスクリプション作成時にはヒアリングが不可欠です。該当職務を担当している従業員やその上司からのフィードバックを取り入れることで、より正確で実際の業務に即した内容にすることができます。これにより、記載漏れを防ぎ、全体の業務の流れを把握できるようにします。

定期的な見直し

ジョブディスクリプションは一度作成しただけでは終わりません。定期的な見直しを行うことが必要です。業界の変化や企業の戦略変更に伴って職務内容や要求スキルも変わる可能性があります。そのため、最低でも年に一度はジョブディスクリプションを見直すことを推奨します。

定期的な見直しでは、まず現状の業務内容とジョブディスクリプションに記載されている内容が一致しているか確認します。その際、従業員からのフィードバックも重要です。現場で実際に行われている業務や新たに発生したタスクなどを反映させることで、より現実に即したジョブディスクリプションを維持できます。

また、新たな技術や業務プロセスが導入された際にも、その内容を随時反映します。これにより、常に最新の業務内容が文書に記載され、従業員は自分の役割を正確に把握し続けることができます。定期的な見直しを通じて、ジョブディスクリプションは組織の成長に伴った柔軟性と対応力を持ち続けるのです。

まとめ:ジョブディスクリプションで採用と評価の効率化

ジョブディスクリプションは、職務内容や必要なスキルを明確に記述することで、採用や人事評価において大きな利点をもたらします。この文書を作成することにより、応募者と企業とのミスマッチを防ぎ、適切な人材を効率的に見つけることができます。

また、ジョブディスクリプションを用いて職務を明確にすることで、従業員の評価基準を公平かつ透明性のあるものにすることができます。

これにより、社員のモチベーション向上やキャリアパスの明確化が図れ、組織全体の生産性向上や効率化が実現します。注意点として、定期的な見直しや業務内容の網羅的な記載が必要であることを忘れずに行いましょう。ジョブディスクリプションの効果的な活用により、企業は新たな成長のステージに進むことができるでしょう。